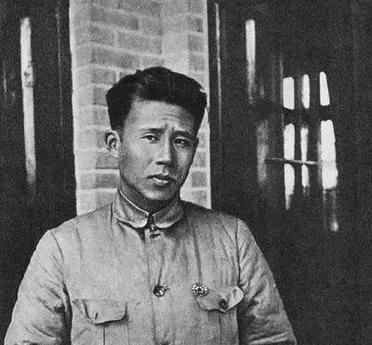

1941年,谢育才夫妇被捕,在狱中生下一个儿子。为逃出去,夫妻二人将儿子遗弃,越窗逃跑。然而,特务头子并未将他们处决,反而将儿子抚养成人......

雨夜,江西泰和马家洲集中营的铁窗外,雷声轰鸣,掩盖了谢育才用力掰动铁条的低响。他满手是血,指甲裂开,铁锈混着雨水顺着手指滑落。王勖蜷缩在角落,怀里抱着刚满八个月的儿子谢继强,孩子的脸在昏暗的月光下显得异常苍白。她低声呢喃:“再等等,就快了。”窗外的雨幕像一道屏障,遮住了狱卒的视线,也掩护了这对夫妇最后的希望。就在这一夜,他们将面临一个撕心裂肺的抉择——为了革命的火种,他们必须抛下自己的骨肉,翻窗逃生。

1941年的中国,战火与内乱交织,国共冲突如刀锋般尖锐。交通员和组织部长的叛变让谢育才和妻子王勖在7月15日双双落入敌手,被押往马家洲集中营。

这座集中营隐秘而残酷,位于泰和县松山村,周围是高耸的砖墙和尖利的竹篱笆。秋天,王勖在狱中生下儿子谢继强。没有医生,没有药物,几个女囚用撕下的破布帮她接生。孩子的哭声微弱,像风中摇曳的烛火。庄祖方发现了这个婴儿的价值,他将谢继强抱到谢育才面前,阴冷地威胁:“签自首书,不然这孩子活不过今晚。”

谢育才的眼神在儿子和庄祖方之间游移,父爱与信仰在胸膛里撕扯。他表面妥协,签下自首书,换取了一点喘息的空间。但他从未屈服,而是开始暗中筹划越狱。

王勖配合得天衣无缝。她用咳嗽掩盖丈夫的动静,偷偷藏下每块面包屑,记录狱卒换班的规律。谢育才假装重病,呻吟不止,骗过看守,暗中积攒药片,用来软化铁窗的锈迹。1942年4月29日,机会终于降临。一场暴雨冲垮了围墙一角,值班狱卒因疲惫打起了瞌睡。谢育才用药片蘸水抹在铁条上,两个小时的奋战后,窗口裂开一条仅容一人通过的缝隙。

“你先走。”王勖低声说,声音颤抖却坚定。谢育才摇头:“你体力差,先出去。”时间紧迫,争执无果,王勖咬牙挤出窗口,扭伤了脚踝却不敢出声。谢育才紧随其后,两人跳下二楼,跌在泥泞的地面上。回头望去,黑暗的囚室里,谢继强被裹在破布中,藏在稻草堆里,睡得正沉。那一刻,夫妻俩的心像被刀剜了一块。他们知道,带着孩子几乎无望逃脱,留下他,是为了保住革命的希望。

谢育才在一块破布上匆匆写下字条,塞进婴儿的襁褓:“庄老太太,孩子无辜,请勿伤害,恳求您抚养他长大。”这是他们对儿子最后的托付。雨夜中,他们消失在山林间,靠野菜充饥,昼伏夜行,脚底磨出鲜血,鞋底早已穿烂。24天后,他们历尽艰险,穿越江西、广东、福建,抵达福建平和县,向当地党组织报告了江西地下党被破坏的危急情况,保住了革命的火种。

令人意外的是,庄祖方发现越狱后,并未伤害谢继强。他读了那张字条,竟决定将孩子交给自己的母亲抚养。庄祖方的母亲,一个普通的老人,将谢继强带到香港,给他缝衣、送他上学,艰难却温柔地抚养他长大。孩子被取名“庄继强”,保留了“继强”二字,或许是对生父的一种复杂致敬。战局变化,庄家逃往香港,谢继强在异乡长成少年,对自己的身世一无所知。

与此同时,谢育才和王勖重返革命前线。1945年,谢育才调往韩江纵队,抗击日军;1948年,他担任河南许昌军分区司令员,投身解放战争;1950年,他在广东组织支前工作,后转业担任汕头市长,晚年致力于海南的农垦事业。王勖则投身教育,将革命故事讲给下一代。他们的心中始终藏着对儿子的思念,却因战火与时局无法寻子。

新中国成立后,广州市公安局通过多方调查,查到谢继强的下落。他们策反庄祖方,促成孩子回归。1950年代初的一天,广州一间简陋的会客室里,谢育才和王勖终于见到了儿子。谢继强已是一个少年,面对这对陌生的父母,他愣在原地。母亲王勖轻唤:“继强……”泪水滑落。谢育才想拥抱儿子,却在半途停下——十年前的那个雨夜,他们选择了信仰而非亲情,是否还有资格索取儿子的原谅?

谢继强最终回到父母身边,改回原名。但家庭的裂痕需要时间弥合,那个在集中营出生的婴儿,在敌人家中长大的少年,经历了身份的迷雾,终于找到归属。这段故事,不仅是谢育才夫妇的个人抉择,也是那个时代无数革命者用牺牲换来的信念传承。

马家洲集中营的历史,是中国革命史中沉重的一页。据记载,这座集中营关押了500多名中共党员和进步人士,包括廖承志、张文彬等重要人物。他们在狱中遭受酷刑,却大多坚贞不屈。谢育才夫妇的越狱,展现了革命者的智慧与勇气,而他们对儿子的托付与重逢,更折射出时代洪流中人性的复杂与温暖。

庄祖方的选择至今令人费解,或许是良心未泯,或许是某种未解的算计,但谢继强的幸存,无疑为这段历史增添了一抹温情。据《江西的“渣滓洞”》记载,马家洲集中营的旧址至今保存,提醒后人勿忘那段血与火的岁月。