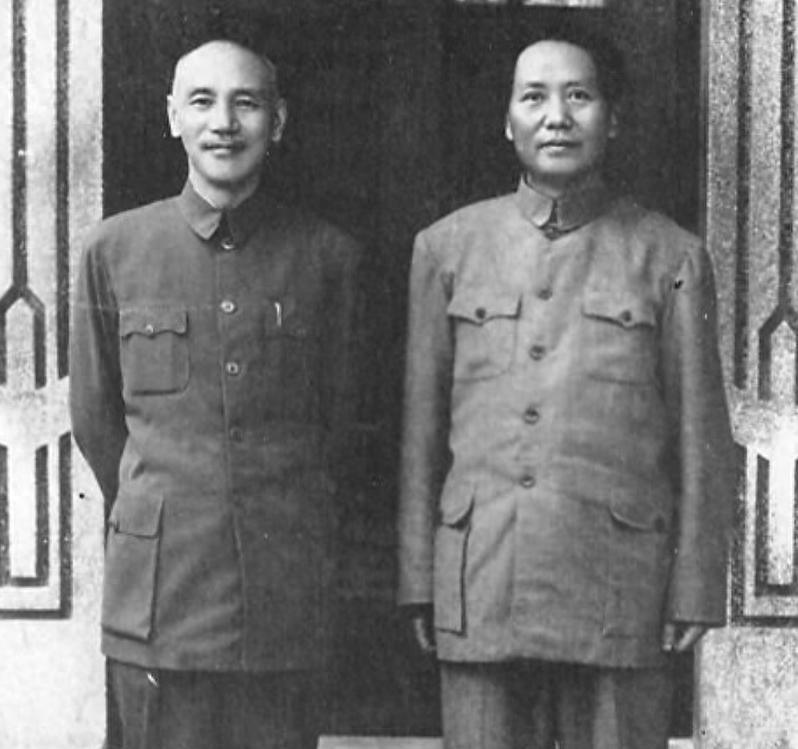

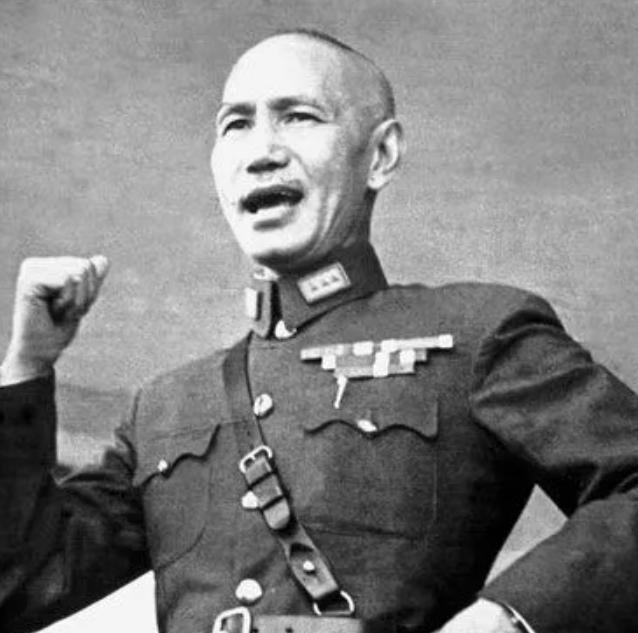

56年毛主席亲笔写信,邀蒋介石重回家乡,蒋介石连看几遍一言不发 “1956年4月的黄昏,委员长,这是北京送来的亲笔信——”许孝炎低声开口,把薄薄一封信双手递过去。蒋介石抬眼,对方的称呼和那一抹郑重,让屋里空气忽然凝滞。 信纸并不华丽,毛笔行楷却极有精神。开篇几句寒暄后,落到实处:“台海尚隔,乡情难断,盼能回奉化一叙。”字字平和,没有嘲讽,也没有居高临下的口吻。蒋介石皱纹纵横的手指轻轻摩挲纸页,一遍,两遍,三遍,始终闭口。 许孝炎站在一旁,几次想说点什么,都被蒋介石抬手示意:“我自己看。”灯火跳动,墙上他的影子显得更加佝偻。半小时过去,许孝炎只听到一句淡淡的“回去吧”,其他再无。 这封信为何让他如此失神?镜头得回拨到七年前。1949年4月25日清晨,溪口细雨。蒋介石跪在母亲王采玉坟前,口中碎念“孩儿不孝”,接着匆匆登车离去。那天没有礼炮,也没有锣鼓,只有雨丝拍打车窗的声音。同行的蒋经国悄悄回头,祖屋灰瓦在雾气里边退边淡——这一幕,此后成了蒋介石梦中经常回放的画面。 弃守大陆后,他在台湾外双溪搭了一处“士林官邸”,种江南桂花,修小桥流水,努力复制故乡的味道,却始终覆水难收。旁人看他依旧指点江山,只有贴身侍从知道,夜深人静时,他常靠在窗边,喃喃一句“葛竹的竹子现在该抽新笋了”。 1955年周恩来万隆会议提出“和平解放台湾”后,北京的统战工作提速。章士钊自告奋勇南下,他与蒋介石同为奉化人,也与许孝炎相知。临行前,毛主席铺纸蘸墨,一口气写下四百余字,末尾添上一句:“溪口花草无恙,奉化山水待君。”这一笔,既是情分,也是政治智慧。 香港觅人传信并不容易。许孝炎对蒋当年的赏识心存感激,但他早已厌倦反共宣传的重复口号。章士钊则劝他:“故土不分颜色,帮一把,是人情也是天意。”许孝炎想着“若能让老长官踏上村口青石板,或许天下真能太平”,于是硬着头皮飞往台北。 蒋介石的沉默,其实许孝炎并不意外。在台北,任何“回去看看”的建议都被视为动摇军心。可是,看完信后那双微微颤抖的手泄露了内心。蒋介石没有把信放进保险柜,而是夹进《论语》里;只有他自己知道,那是母亲生前给他读得最多的一本书。 1957年春,蒋介石忽又召许孝炎,要派宋宜山暗访北京,理由是“知己知彼”。许孝炎听出弦外之音:蒋介石想确认,大陆是否真的愿意给台方体面,也想看看自己的名字在那边还有没有回旋余地。宋宜山进京后,所见所闻远超预期——工业建设的热火朝天、战犯管理所的改造课堂、学校里孩子们朗朗的《义勇军进行曲》——这些让他在报告里用了“蒸蒸日上”四个字。蒋介石看到这里,面色一沉,冷冷吩咐:“不用再见他。” 政治博弈之外,还有不得不说的乡愁。章士钊在香港写了一百多首诗劝旧友归来,其中一句“燕山月似溪口月”被港台报纸转载,读者却并不知那是写给蒋介石的暗语。老人家深夜读到报纸,突然把茶杯扣在桌上,低声道:“月是故乡明,可是我回得去么?” 1975年4月5日,蒋介石病危。医生问他最后的心愿,他挥挥手:“把慈湖的窗帘拉开。”透过窗外的山水,他仿佛望见远处的雪窦山。那一刻,侍卫听见他轻声唤:“母亲。”不到两小时,呼吸微弱至无。 同一天,北京人民大会堂里,工作人员将这一消息递给毛主席。主席沉默许久,让人放起张元干《贺新郎》的唱片。曲末那句“君且去,不须顾”,他轻声跟唱,随后合上眼睛。没有人再提1956年的那封信,但知情者都明白,字里行间的体谅与宽厚,早已高过一切胜负输赢。 1996年,蒋孝勇拖着病体回到溪口。他买票进故居,摸着斑驳的门框对随行亲友说:“爷爷终究没走进这道门,我得替他看看。”走到祠堂,他抚匾额,眼泪掉下来:“我们都是中国人。”游客不明所以,只见一位中年男子扑在壁上哽咽,后来才知道那是蒋家第三代。 历史的进程不会因个人意志停步,但个人的乡愁却永远萦绕。毛主席当年那句“奉化之花草无恙”,留给蒋介石,也留给所有漂泊的中国人:山河依旧,归期取决于选择。