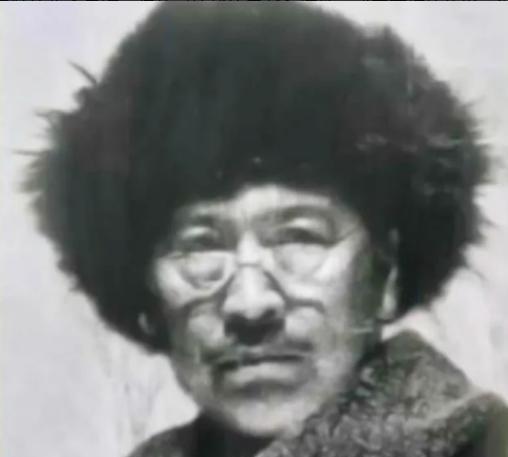

1931年,吉林大地主戴凤龄,过完60大寿。哪料,他却变卖所有家产,买了几百条枪,率全家57口人抗战。谁知,14年抗战却只剩3口人。 戴凤龄,1875年生人,敦化县的大地主,家里有120亩庄园,三进四合院,日子过得风光无限。他不是一般的地主,1909年就捐建了敦化第一座平民学堂,荒年开仓放粮还立下规矩:“借一斗还八升”,是个心系百姓的人。 可“九一八”事变后,日本鬼子占领东北,烧杀抢掠,戴凤龄坐不住了。他召集全家57口人,掷地有声地说:“咱们戴家不能当亡国奴,家财没了可以再挣,国没了就啥都没了!” 于是,他卖掉珍藏的青花瓷,典当翡翠扳指,甚至把祖传的田地低价转让,换来了2挺捷克式机枪、15支“中正式”步枪,组建了一支“戴家军”,加入东北抗日联军第五军,成了补充团团长。 那时候,戴凤龄已经56岁,穿上粗布军装,摘下地主身份,戴着那顶标志性的貂皮帽,带着3个儿子、5个儿媳、12个孙辈,还有38名家丁仆从,浩浩荡荡上了山。 寒风刺骨,雪地里行军,57口人互相搀扶,嘴里喊着“打鬼子,保家国”,那画面让人既震撼又心酸。可谁也没想到,这条路一走,就是14年的血与泪。 1935年10月,寒葱岭一战,成了戴家军最惨烈的一幕。那天,气温零下32℃,积雪没过膝盖,戴凤龄带着队伍埋伏在山林间,盯着日军一辆运弹药的卡车。 卡车轮胎上的防滑链缠住了枯枝,动弹不得,戴凤龄低吼一声:“上!”队伍冲了下去,枪声、爆炸声响彻山谷。 他的次子戴克青更是直接绑着手榴弹冲向弹药车,轰的一声,车毁人亡,尸骨仅剩一枚铜腰带扣。 那一战,戴家军击毙日军数十人,但自己也付出了惨重代价,57口人折损了近一半,血染白雪,松脂燃烧的气味混着血腥味,让人窒息。 戴凤龄抱着次子的遗物,站在雪地里,泪水冻在脸上,貂皮帽下的白须微微颤抖。他咬着牙说:“只要还有一口气,戴家就得打下去!” 这一战,让日军闻风丧胆,也让戴凤龄的名字传遍东北,可代价却是他亲手送走了自己的骨肉。 1942年1月,戴家庄园早已成了戴家军的据点,但也被日军盯上。那天,日军围剿庄园,炮火轰鸣,松脂燃烧的黑烟直冲云霄,戴凤龄带着仅剩的20多人死守三进宅院。 他知道守不住了,果断下令焚毁族谱,高声怒吼:“戴家血脉在东北大地!”那一刻,火焰吞噬了祖先的名字,也象征着宗族制度的彻底瓦解。他的小妾王氏在战前自尽,将幼子托付给农妇,襁褓里缝着一块写着“戴”字的血布,令人心碎。 这一战,戴家军几乎全军覆没,戴凤龄重伤,靠着仅剩的几个人突围。庄园被烧成废墟,只剩三进宅基的残骸,见证了戴家从地主到战士的蜕变,也见证了他们的牺牲。 1945年,抗战胜利,戴凤龄的队伍57口人,只剩3人活着回来——戴凤龄自己、一个孙女和一个家丁。孙女怀里揣着从地窖里挖出的烧焦麦种,那是戴家最后的希望。 认亲现场,戴凤龄的长媳因冻伤失明,靠摸着旧部身上的枪疤才认出人,眼泪淌了一地。戴凤龄看着废墟般的庄园,摘下那顶破旧的貂皮帽,喃喃道:“戴家没了,但东北还在,值了!” 14年,57口人到3人,戴凤龄用家财、血脉换来了抗日的胜利。他的故事,不只是一个地主的抉择,更是一个家族对家国的坚守。

评论列表