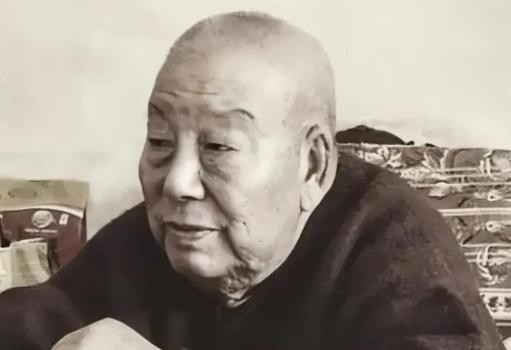

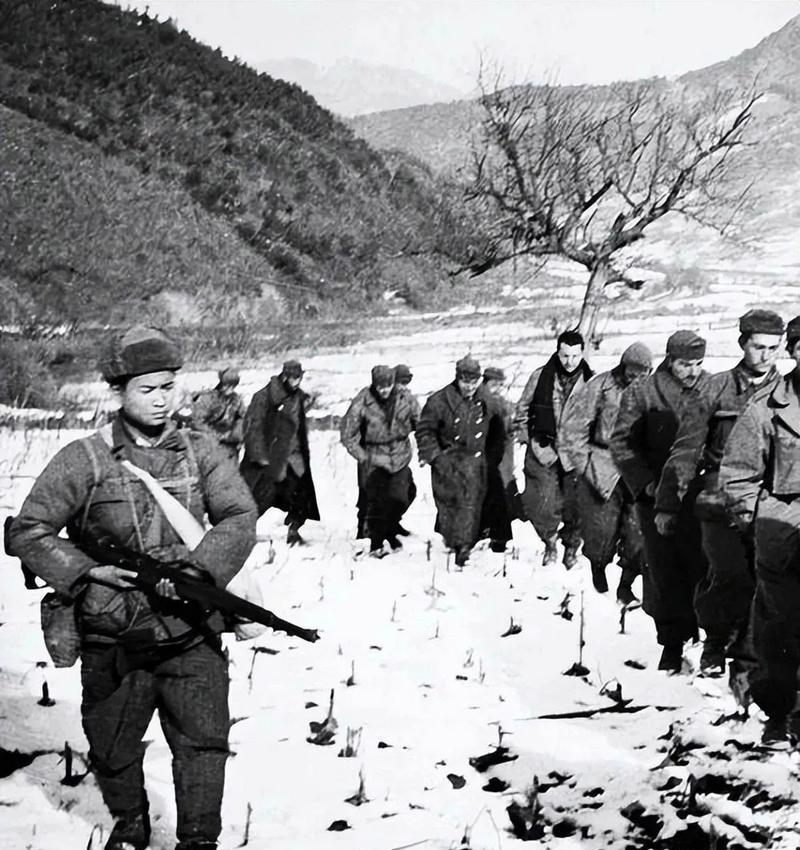

1951年,美军俘虏了一个17岁的志愿军战士,美军用电话线把他捆住,连夜拉去领赏,可他们做梦都没想到,眼前这个瘦小的中国少年,马上就要把他们的阵地搅得天翻地覆! 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1951年5月,朝鲜大水洞山谷。 硝烟弥漫,17岁的志愿军通讯员常同茂执行任务时误入美军阵地,不幸被俘。 两名美军用电话线将他捆紧,兴奋地盘算着赏金,却没发现他腰间藏着一颗手榴弹。 常同茂是志愿军第15军44师130团2连的新兵,入伍仅数月。 此刻他心急如焚:命令未送达,连队还在苦战! 美军押他后撤,山路崎岖。 行至陡坡,一敌兵滑倒,另一人搀扶。 瞬间分神,常同茂抓住机会! 他奋力拉响腰间手榴弹。 “轰!”爆炸声起,两敌倒地。 他挣脱绳索,捡起敌人卡宾枪和弹药,头也不回冲向枪声最烈的战场——战友需要他! 回到阵地,景象惨烈。 连长、指导员牺牲,连队伤亡惨重。 常同茂背起一名重伤战友,趁夜色寻找生路。 没走多远,两支美军巡逻队出现,专搜捕志愿军伤员。 危急关头,常同茂异常冷静。 他将伤员藏进半塌防炮洞,自己故意暴露,吸引敌人追击。 凭借对地形的熟悉和少年敏捷,他带着两支敌巡逻队在山间兜起大圈。 夜色深沉,视线模糊。 两支美军被引得晕头转向,竟误将对方当作志愿军,骤然交火,枪声大作! 常同茂趁机溜回,背起伤员,消失在夜幕中。 从被俘到反杀救战友,他完成了第一次逆转。 但这惊魂夜,远未结束。 常同茂没有撤离。 他挂念是否还有战友被困,任务是否完成。 强烈的责任感驱使他继续在敌后搜寻。 他像幽灵般潜行,敏锐观察。 一处半地下建筑入口引起注意。 透过缝隙,里面散落作战地图,电台指示灯闪烁——竟是美军营指挥所! 更幸运的是,军官们恰在前沿督战,所内空无一人。 机不可失! 常同茂潜入,发现一箱美式手雷。 他抱起箱子退至门口,奋力将手雷接连投入!“轰!轰!轰!” 连续爆炸震耳欲聋,指挥所火光冲天,电台、地图、文件尽毁!爆炸制造巨大混乱。 常同茂塞满口袋剩余手雷,继续行动。 他化身孤胆游侠,遇敌碉堡就炸,见小股敌人就打冷枪,神出鬼没,搅得敌后鸡犬不宁。 黎明将至。 常同茂准备撤离,又见险情:一队美军围住几名志愿军伤员,刺刀寒光闪闪! 千钧一发,他掏出手雷猛掷敌群! 爆炸烟尘未散,他已如猛虎般端枪冲入,枪口死死顶住一名美军军官胸膛! 突如其来的袭击和军官被制,瞬间瓦解敌军队斗志。 7名美军士兵最终在常同茂凛然气势下,放下武器投降! 从深夜被俘,到黎明押着7名俘虏归来,常同茂孤身奋战整夜。 他救出数十名战友,炸毁敌军营指挥所,端掉多个火力点,创造战场奇迹! 这个17岁新兵,用超凡勇气、冷静头脑和过人智慧,在绝境中完成惊天逆转。 当浑身是血却眼神坚毅的常同茂押俘出现,战友们难以置信。 师部授予他特等功,表彰“单兵作战破敌,救护伤员俘敌”的卓越功勋。 面对荣誉,常同茂异常平静:“是战友们给了我勇气,我只是做了该做的。” 他战后扎根基层,默默奉献,很少提及那惊魂一夜。 晚年返乡,村里人不知这沉默老人曾是战场传奇。 直到他去世,尘封战史被翻开,英雄事迹方广为流传。 常同茂的故事震撼人心,是志愿军战士“钢少气多”精神的缩影。 17岁少年,生死关头冷静自救,绝地反击。 孤立无援时心系战友,勇于担当;敌后险境展现非凡战术智慧。 他的传奇,闪耀着信仰与担当的光芒,诠释了平凡中的伟大。 它告诉我们,英雄主义,往往诞生于最危急时刻的挺身而出和最平凡的坚守。 主要信源:(《解放军报》——专题报道《永不褪色的番号:志愿军第15军老兵口述实录》)