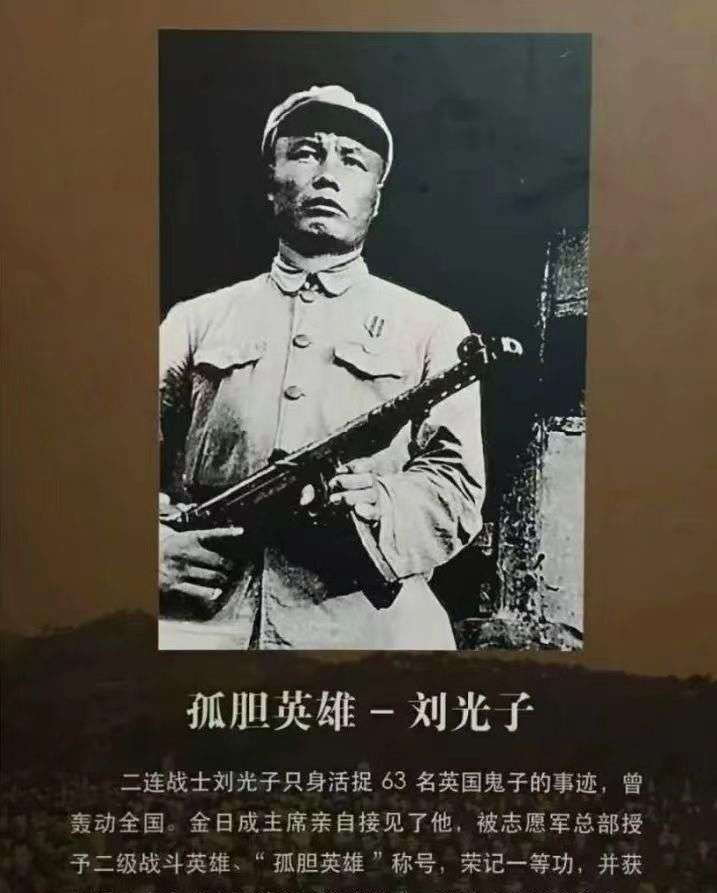

内蒙古有一位令人敬仰的英雄,曾在抗美援朝战争中,以一己之力,俘获了63名英军士兵,堪称“孤胆英雄”。他的名字叫刘光子,这段英勇的历史成为了家乡双庙镇乃至整个内蒙古人民的骄傲。

1954年,世界青年联欢会在苏联举行,斯大林曾问刘光子:“你一个人怎么俘虏了那么多英军?” 刘光子笑着回答:“英国佬怕死,我不怕死。我当时是豁出去了,那些家伙被我吓傻了,只能听我‘指挥’。” 这个幽默却朴实的回答,道出了他当时坚定的决心和无畏的勇气。

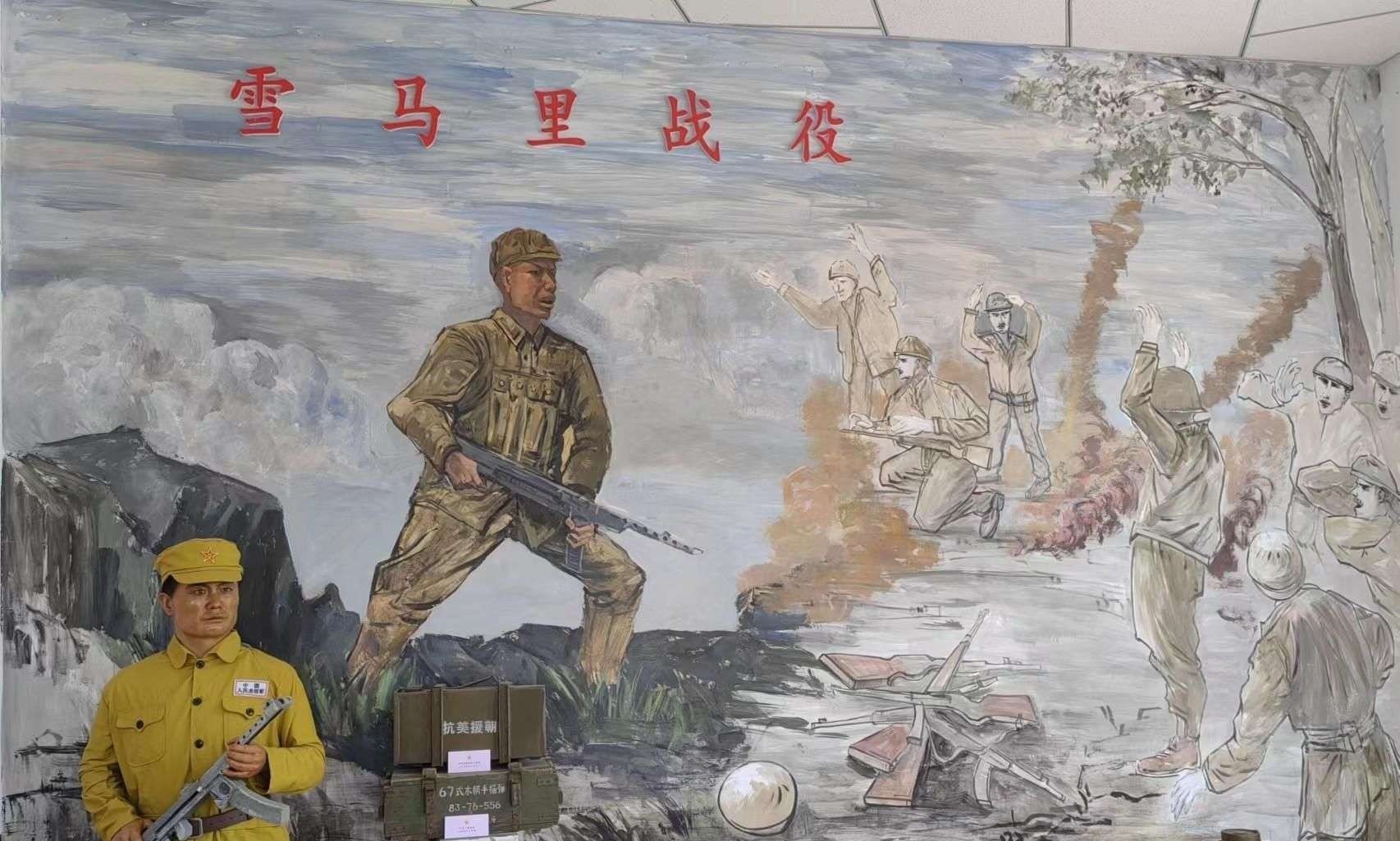

如今,在双庙镇的“退役军人服务站”,仍然可以感受到刘光子当年的英雄气概。服务站内,陈列着他一生的事迹,包括央视拍摄的纪录片《为了和平》中关于雪马里战役的片段,以及一些他参加战斗时的物品和当地的新闻报道。虽然刘光子在1997年因病去世,但他留下的精神仍然在家乡传承。为了纪念这位伟大的英雄,当地政府正在筹划建造一座纪念馆,让更多人了解这位英雄的事迹。

01.英雄的家乡与“服务站”

双庙镇,位于内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗下辖镇,地处黄河流域,地势开阔,河套平原的自然景色令人心旷神怡。沿着通往双庙镇的道路,河水滋养了这片土地,沿途的向日葵田如同金色的海洋,远处可以看到阴山巍峨的身影。当地的文化旅游部门在一个景点前迎接我们,并向我们介绍了这一带的自然景观,虽然由于炎热的天气我们未能亲眼看到所有景色,但从路途中的短暂停留,我们已经感受到了这片土地的独特魅力。

接着,我们来到“双庙镇退役军人服务站”。这座不大、不显眼的建筑,却充满着刘光子不拘小节的精神。站内陈列着他的一些实物和战斗照片,记录着他一生的英雄事迹。虽然这些陈列物并不豪华,但它们却在最朴素的形式中展现了英雄的伟大与温暖。

02.战场上的“变身”:从一人到两个营

巴彦淖尔这个地方,曾因黄河的河套地貌而得名,得天独厚的水资源造就了这里丰富的湖泊与生物。刘光子的家乡,就是这样一片富饶的土地。这里不仅有壮丽的自然景观,也承载着许多历史的痕迹,尤其是与战斗和英雄有关的历史。

1951年,刘光子随中国人民志愿军进入朝鲜,参加了举世闻名的雪马里战役。战役中,刘光子带领的部队成功包围了英国皇家陆军的王牌部队——“格洛斯特营”。这个营虽然装备精良,但在刘光子和他的战友们面前,却成了无助的俘虏。

那时,刘光子带领两名新兵突袭敌人的炮兵阵地。面对即将逃跑的敌人,刘光子毫不犹豫地冲了上去。在紧张的对峙中,他运用灵活的战术,通过拉响手雷的方式,一举制服了敌人。当时,敌人面对刘光子时被吓得手足无措,纷纷举起双手投降。就这样,刘光子将敌人从一支强大的营队中俘虏,而他一个人却像是指挥了两个营的兵力。

在这场战斗中,刘光子凭借超凡的胆略与智慧,不仅打乱了敌人的阵脚,还成功俘虏了63名英军士兵。这一行动令人震惊,也为他赢得了“孤胆英雄”的称号。俘虏的英军士兵在回忆起这段经历时,至今还对刘光子的勇气和智慧充满敬佩。

03.英雄的朴素与平凡

刘光子的英雄事迹被编入歌曲《歌唱英雄刘光子》,由文工团员晓燕演唱。尽管这首歌激起了志愿军战士的共鸣,但刘光子却因为歌曲中夸大了自己的事迹而感到不悦。他亲自与晓燕沟通,要求歌曲更加真实,体现出他的谦虚和低调。他总是坚持:“我们应该实事求是,不夸大、不做作。”

在战斗中,刘光子英勇无畏;而在和平时期,他却过着普通而简朴的生活。回到家乡后,他没有因自己的英雄事迹得到任何特别的待遇,而是继续保持着与群众的紧密联系。他生活节俭,工作勤恳,对待家庭成员严谨而又充满关怀。他常常与农民交谈,分享生活中的点滴。尽管他一度因“下岗潮”面临困境,但从不向组织寻求任何额外帮助。

当地人都知道,刘光子虽然是英雄,但他却始终保持着平凡的心态。他从不拿自己的英雄事迹做任何炫耀,而是始终如一地过着与百姓同甘共苦的生活。

04.英雄的精神永远传承

刘光子逝世后,家乡的人们依然怀念他。每年,刘光子的子女都会来到家乡,为他守灵、祭奠。在“退役军人服务站”不远的地方,竖立着一座刘光子的雕塑,这座雕塑记录着他英勇的身影。当地商人也投资建起了军事文化博览园,旨在通过展览和互动,让更多人了解刘光子及他所在的历史背景,感受这片土地上英雄们的事迹与精神。

刘光子虽然已经离世,但他的精神却在家乡和每一个曾为之骄傲的百姓心中生生不息。家乡的孩子们以他为榜样,传承着他的勇气、忠诚与无私。他的故事,成为了这片土地上永恒的光辉。