我国近现代史充满了动荡与纷争,国家当时正经历着内忧外患的严峻考验。然而,正如古语所说:“乱世出英雄”,在那个特殊的历史时期,涌现了许多杰出的治世人物。其中,素有“东北王”之称的张作霖身边,就有一位被他极为器重的谋士,被称为“小诸葛”的杨宇霆。杨宇霆不仅在军事上才干出众,还深得张作霖信任,可惜最终英年早逝。那么,这位张作霖的“小诸葛”杨宇霆,在十三年的时间里强大了奉军,他若未早逝,能否守住东北的江山呢?

提到杨宇霆,许多人可能并不陌生。在民国时期,各大军阀几乎都有一位得力的军师,比如段祺瑞麾下的徐树铮,蒋介石的杨永泰,而杨宇霆则是奉系军阀张作霖的军师。杨宇霆生于1885年,辽宁人,16岁那年成功考取秀才。可惜科举制度被废,取而代之的是“西洋学”,促使杨宇霆满怀热忱地赴日本留学。日本陆军士官学校是当时中国最顶尖的军事学府,杨宇霆在那里学习“炮科”专业,并于1910年毕业,随后被清政府任命为中尉,派往长春带兵。可好景不长,辛亥革命爆发,清朝统治覆灭。

1913年,杨宇霆被张作霖慧眼识中,召入奉天东北军机械厂兵器科任科长,这成为他人生的一个重要转折点。两年后,他晋升为厂长,张作霖对他的重视主要有两个原因:一是杨宇霆受过西方军事教育,是日本陆军士官学校的名校毕业生;二是那所学校声名远扬,许多优秀军政人物如蒋介石、徐树铮等均出自此校,张作霖希望借助杨宇霆的背景和人脉来提升自己在军界的威望。

1916年,杨宇霆升任奉天参谋长。在此期间,他没有辜负张作霖的期望,联手老同学、当时段祺瑞皖系军师徐村铮,成功抢夺了直系军阀25000支日本制步枪。这批军火极大增强了奉军实力,使张作霖迅速组建了七个旅,令其喜出望外。然而,杨宇霆逐渐野心膨胀,甚至私下与徐树铮勾结,试图架空张作霖,自立为大帅。最终阴谋败露,他被张作霖撤职,冷落了三年。1921年,杨宇霆才重获重用,或许这是张作霖用以磨炼他心志的策略。

在随后的两次直奉战争中,杨宇霆身居决策核心,备受张作霖信赖。他不仅负责大量文件的起草和审核,张作霖甚至只需在文件上签字。由此可见,杨宇霆已成为大帅府的二号人物。正因如此,国内外多方势力竞相拉拢他。然而,杨宇霆后来犯下了一个大错:在张学良手下悍将郭松龄反奉失败被捕后,杨宇霆主张枪决郭松龄夫妇,这一建议让张学良对他心生芥蒂。

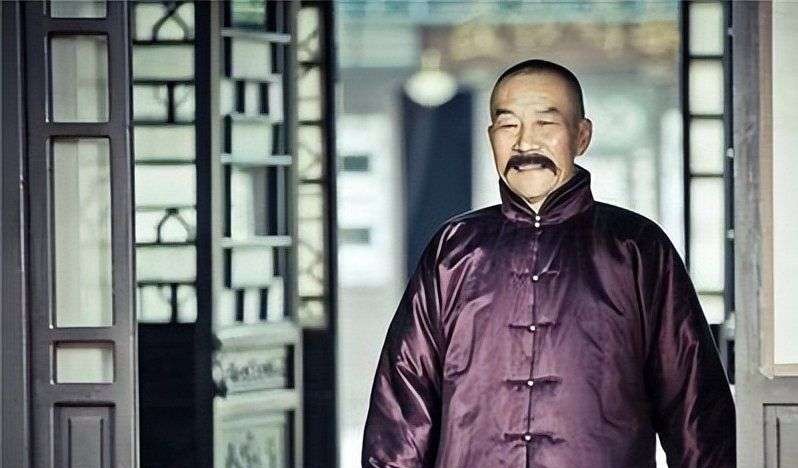

1928年,皇姑屯事件发生,张作霖因伤重去世,权力由其子张学良继承。随着张作霖的离世,杨宇霆的地位也发生了动摇。恰在此时,他再次犯下老毛病,自恃有办法对付少帅张学良,言辞傲慢。张杨两人矛盾激化,张学良终于萌生杀意。杨宇霆掌控着东北三省兵工厂,还试图将三省铁路交给他的亲信常荫槐管理,且早已安排好一切,只待张学良在文件上签字。这激怒了张学良,最终将杨宇霆和常荫槐诱至大帅府“老虎厅”处决。

杨宇霆去世不久,日本发动“九·一八事变”,张学良听命蒋介石撤退东北,导致辽阔的东北三省沦为日本侵略者囊中物。此后有人提出假设:若杨宇霆未死,是否能保住东北?历史对此已有答案。首先,杨宇霆虽智谋过人,却缺乏指挥大军的才能。1924年二次直奉战争期间,他刚任江苏督军便被吴佩孚击败狼狈撤退。面对更为凶狠的日本侵略,杨宇霆显然难以应对。其次,他性格高傲,难与张学良通力合作。若两人不能团结,东北军的指挥体系将难以正常运转,更遑论抗敌取胜。东北三省的失守,虽然张学良负有重大责任,但杨宇霆也非挽狂澜之人。对此,你怎么看?