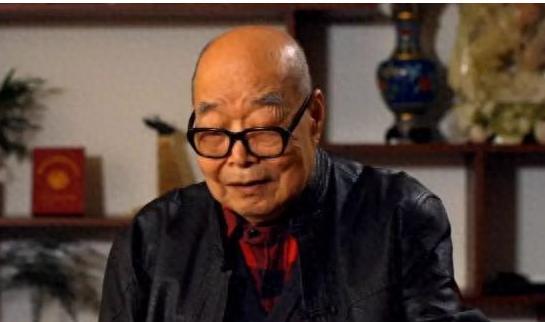

麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1953年夏,从朝鲜战场负伤归来的志愿军师长王扶之,在陕西子洲县的黄土路上遇见了一位赶驴车的白发老农。这次看似平常的邂逅,却是一场苦等18年的重逢。 王扶之原名王硕,1923年出生在陕西子洲县一个贫苦农家。5岁丧母后,父亲王德富靠给地主打工维持生计,家境贫寒让他只在私塾读了三个月就回家放牛。 1935年红军路过村子时,12岁的王硕谎报年龄说自己17岁,成功加入红26军少共营。听到部队文书提及“国人扶之”的口号后,他改名王扶之,从此告别了贫瘠的黄土地。 初入军营的王扶之连背包都不会系,老兵们笑话他“枪托比人还高”。但在劳山战役中,这个瘦小的“娃娃兵”端着梭镖冲上高地,成功缴获了一支汉阳造步枪。 从土地革命到抗日战争,从解放战争到抗美援朝,王扶之在20年的烽火岁月中逐渐成长。他参加过平型关大捷,经历过辽沈战役,满身弹疤见证着那个战火纷飞的年代。 1952年8月2日,担任志愿军39军115师代师长的王扶之正在指挥部研究作战计划,美军B—26轰炸机投下的重磅炸弹将指挥所炸塌。王扶之被气浪掀飞,右腿卡在木梁下动弹不得。 废墟中没有水源,三名被困人员只能靠接雨水维持生命。经过38小时的紧急挖掘,工兵连终于从缝隙中救出了他们。彭德怀得知消息后专门下令:“活要见人,死要见尸!” 战争结束后,负伤的王扶之踏上了回乡的路。在距离家乡十几里的山路上,他遇见了那位赶驴车的老农,老人主动提出载他一程,两人在路上闲聊起来。 当谈到打仗话题时,老人突然问道:“同志,你能不能帮我打听个人?我儿子叫王硕,12岁就参军了,这么多年没音信了....” 听到这话,王扶之全身颤抖,手中的水壶掉在车板上发出咣当声响。他颤声喊道:“爹!我就是王硕啊!” 原来,王德富这些年来经常在车站等候,逢见军人就上前打听儿子的消息。驴车的车辙在黄土路上留下深深的印痕,记录着一个父亲18年来的苦苦寻找。 父子相认的那个夜晚,王德富颤抖着抚摸儿子脸上的弹疤。王扶之跪在窑洞前磕头,黄土沾满了他的将校呢军装。 他带回的美军睡袋被父亲嫌弃“不如羊皮袄实用”,但那些战利品罐头却让老人想起了1935年塞给儿子的冻土豆。临别时,父亲只说了一句朴实的话:“国家需要你,累了就回家。” 政府为王德富颁发的“军属光荣”牌,成了王扶之毕生最珍视的荣誉,他认为这比自己获得的二级国旗勋章更加珍贵。 2023年,百岁高龄的王扶之在军事博物馆里抚摸着自己那副镜片破裂的望远镜,那是上甘岭战役中弹片崩坏的。桌案上,他用毛笔工整地写着牺牲战友的名字,这已成为他的日常功课。 警卫员回忆说,老将军在神志不清时常常念叨着什么,手还会做出往包袱里塞东西的动作,仿佛还在为父亲准备着什么礼物。 子洲县烈士陵园的石碑上,“王硕”与“王扶之”两个名字并列刻着,正如他生前所说:“没有千千万万像我爹这样的陕北老汉,哪来的革命胜利?” 这个从放牛娃成长为开国少将的传奇人物,用自己的一生诠释了什么叫做“革命理想高于天”。而那条黄土路上的父子重逢,也成为了那个年代最动人的注脚。 1964年,王扶之被授予少将军衔,成为最年轻的开国将领之一。他的军功章和勋章装满了一个抽屉,但那块“军属光荣”的牌子,却被他单独珍藏着。 直到生命的最后岁月,这位经历过无数次生死考验的老将军,依然会在梦中呼唤着“爹”,就像当年那个12岁的放牛娃一样。 【官方信源】 央视新闻《开国少将王扶之回忆录出版》 解放军报《百岁开国少将王扶之逝世》 人民网《军事博物馆展出王扶之将军文物》