1988年,中国花费5500万美元从意大利进口了85枚“蝮蛇”导弹。然而实际测试时,这批导弹飞行仅5公里就坠落,根本没有达到承诺的80公里射程。这究竟是意大利供应了残次品,还是我国当了冤大头? 1988年,中国豪掷5500万美元,从意大利购入85枚“蝮蛇”导弹,满怀期待地将其视为空军崛起的希望。然而,测试场上的一幕却令人瞠目:导弹升空仅5公里便轰然坠地,承诺的80公里射程成了遥不可及的幻影。这究竟是意大利暗藏猫腻,交付了残次品,还是中国在国际军购中当了冤大头? 20世纪80年代,中国正处于改革开放的转型期,经济腾飞的同时,国防建设也亟待突破。空军作为现代化战争的关键力量,却面临装备落后的窘境。当时的主力战机“歼8”虽已服役,但其空战能力受限于导弹技术的匮乏。与此同时,美苏两强的空空导弹已进入成熟阶段,美国的“麻雀”导弹射程可达40公里以上,苏联的“AA-7”也不遑多让,而中国空军的导弹射程和制导能力远远落后,实战中难以抗衡。 为了改变这一局面,中国开始放眼国际市场,寻求技术引进。欧洲成为重要方向,意大利的赛列尼亚公司凭借“蝮蛇”导弹崭露头角。这款导弹基于“麻雀”改进,射程号称可达50至80公里,采用半主动雷达制导,与“歼8”理论上兼容。更重要的是,意大利此前已向中国出口过直升机和鱼雷,合作基础较为可靠。1988年,经过多轮谈判,中国以5500万美元敲定这笔交易,寄望其成为空军现代化的助推器。 “蝮蛇”导弹由意大利赛列尼亚公司研发,定位为中程空空导弹,设计初衷是提升欧洲国家的空战实力。其核心技术包括半主动雷达制导系统,通过战斗机的火控雷达锁定目标,导弹在飞行过程中持续接收反射信号。此外,导弹配备高效弹头,理论上能在50公里外击毁敌机,部分宣传甚至提到80公里射程。相比中国当时的近程导弹,这无疑是质的飞跃。 中国选择“蝮蛇”并非盲目跟风。80年代,西方对华技术封锁虽有所松动,但美国等国仍对尖端武器出口设限,苏联则因中苏关系尚未完全缓和而态度暧昧。意大利作为北约成员国,却展现出一定的合作意愿,这为交易铺平了道路。此外,“蝮蛇”导弹的技术参数看似适合“歼8”,价格也在预算范围内,5500万美元虽不算低,但相较于研发全新导弹的成本和时间,仍具吸引力。 1990年,“蝮蛇”导弹运抵中国,随即在西北某基地展开测试。首次试射安排在夏季,导弹挂载于“歼8”战机,目标是验证其射程和精度。然而,结果令人失望:导弹发射后仅飞行5公里便失去控制,坠向地面,与承诺的80公里射程相去甚远。后续几次测试同样以失败告终,问题暴露无遗。 专家组迅速介入调查。起初,有人怀疑意大利提供了次品,但检测表明导弹本身的制造质量并无明显瑕疵。问题出在适配环节。“歼8”的火控雷达功率不足,无法为导弹提供稳定的制导信号,导致其在中途失锁。此外,战机的电子设备存在电磁干扰,进一步削弱了导弹的性能。换言之,“蝮蛇”导弹的设计基于西方战斗机的技术标准,而“歼8”作为中国自主研发的机型,与之存在兼容性鸿沟。这次失败并非意大利故意欺诈,而是中国在引进过程中低估了技术整合的难度。 测试失败后,军方并未就此放弃。技术团队针对“歼8”的短板展开改进,首要任务是升级火控雷达。1991年至1994年,工程师们对雷达系统进行优化,提升输出功率,同时加装屏蔽装置以减少电磁干扰。经过数年努力,1995年的试射终于成功,“蝮蛇”导弹命中50公里外的靶机,证明其性能并非虚标。这批导弹最终得以服役,成为空军过渡时期的补充力量。 然而,这场风波暴露了中国国防工业的薄弱环节。依赖进口无法解决根本问题,反而可能因技术不匹配付出额外代价。此后,中国加速自主研发步伐,90年代末引进俄罗斯“AA-12”导弹,同时启动国产导弹项目。如今,“歼10”“歼16”等战机配备的“霹雳”系列导弹,射程与精度已跻身世界前列。这段经历虽充满坎坷,却成为中国军工从模仿到创新的转折点。 “蝮蛇”导弹事件不仅是技术层面的教训,更是中国在国际化道路上的一次试炼。它揭示了盲目引进的风险,也促使军方重新审视自主创新的重要性。5500万美元的代价虽不菲,但换来的经验推动了中国空军的长远发展。从最初的被动依赖,到如今跻身世界前列,中国国防工业的崛起离不开这些曲折的积累。这段历史告诉我们,技术进步没有捷径,每一步都需脚踏实地。 1988年的“蝮蛇”导弹风波,既是一场技术失误的缩影,也是中国空军崛起的起点。意大利的导弹究竟是残次品,还是中国的适配出了问题?答案或许并不单一。这段往事留给我们的,不仅是反思,更是对未来的启示。您如何看待这次事件对中国国防发展的意义?欢迎在评论区留言,分享您的见解!

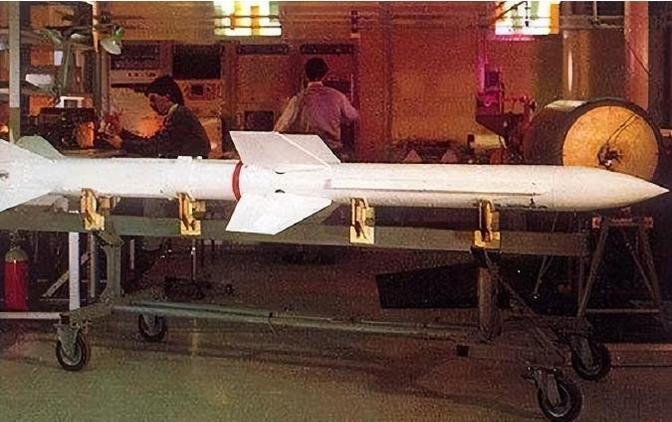

评论列表