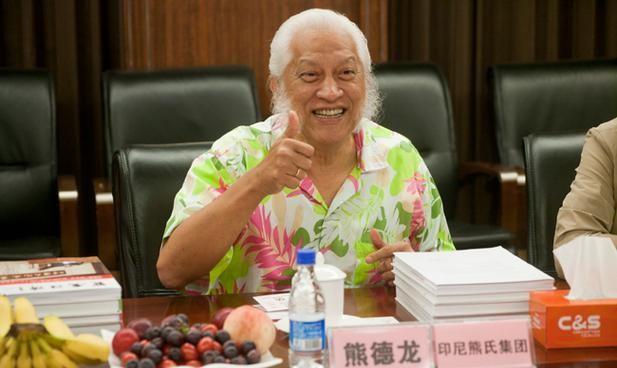

“我身上没一滴中国血,可心里装着一颗完完全全的中国心。这辈子,我都要好好报答中国。” 这话出自熊德龙,一个有着印尼与荷兰血统的富商。虽说血缘上和中国不沾边,他却打心底认自己是中国人,这些年给中国捐的钱超 4 亿,建学校、盖医院、修公共设施,一分回报都不要。 熊德龙的人生轨迹里,藏着太多令人赞叹的印记。 20 世纪 80 年代移民美国后,他很快成为当地侨领,为维护华人华侨的利益跑前跑后,遇到不公事从不含糊。 2001 年,他收购的华文报纸《国际日报》在印尼落地,报纸头版常年印着 “弘扬中华文化” 的字样,成了连接海外华人与祖国的纽带。 在商界打拼多年,他的名字早已和 “坚韧”“担当” 绑在一起,不仅生意做得风生水起,更成了海外华人圈里公认的 “热心肠”。 这份热心肠,在对中国的回馈里体现得淋漓尽致。 他掏出的 4 亿元捐款里,有四分之一都流向了养父母的老家广东梅县——嘉应学院的德龙会堂里,至今回荡着学子们的读书声。 梅州的两座大桥上车水马龙,华侨博物馆里陈列着侨胞的奋斗史。 医院里的 “凤庚楼”,不知接待过多少求医的乡亲。 而在云南、贵州、吉林的大山里,30 多所希望小学的红砖墙格外醒目,教学楼、图书馆、科技馆一应俱全,上千个孩子背着书包走进课堂时,总会路过刻着 “熊德龙捐建” 的石碑。 有人问他图啥,熊德龙总说:“是中国爹娘给了我第二次生命。” 1940 年代末,雅加达孤儿院的襁褓里,这个荷兰与印尼混血的婴儿刚被遗弃八个月,就被梅州商人熊如淡夫妇抱回了家。 “就叫德龙,盼熊家能得条龙。” 养父的话里藏着期许,更藏着疼惜。 这个家里,除了他,还有四个姐姐,其中三个被收养的姐姐是印尼人,一家七口挤在小屋里,却总飘着客家山歌的调子。 养母每晚坐在油灯下,一边给孩子们缝衣服,一边讲司马光砸缸、岳母刺字的故事,“尊老爱幼”“百善孝为先” 这些话,像米粒一样喂进他们姐弟心里。 小时候,熊德龙总因长相被欺负,养母抄起扁担就往学校冲:“我家孩子懂礼懂事,比谁都金贵!” 养父母教他们姐弟说客家话、写汉字,饭桌上永远是 “让长辈先动筷” 的规矩。 后来他继承父业从商,哪怕在异国他乡,兜里总揣着养父写的字条:“做生意先做人,亏了钱不能亏良心。” 创业遇挫时,养父母卖掉房子给他凑本钱,养母拉着他的手说:“钱没了能挣,心丢了就找不回了。” 正是这样的家庭,把 “中国心” 种进了他的血脉。三个印尼姐姐长大后,也常跟着他做公益,就像当年养父母教他们的那样,把善意传递下去。 如今年事已高的熊德龙,提到爹娘依旧眼泛泪光。他用一生证明,真正的根,不在肤色里,而在教养中。

用户10xxx42

钱没了可以赚,良心没了赚更多[滑稽笑]