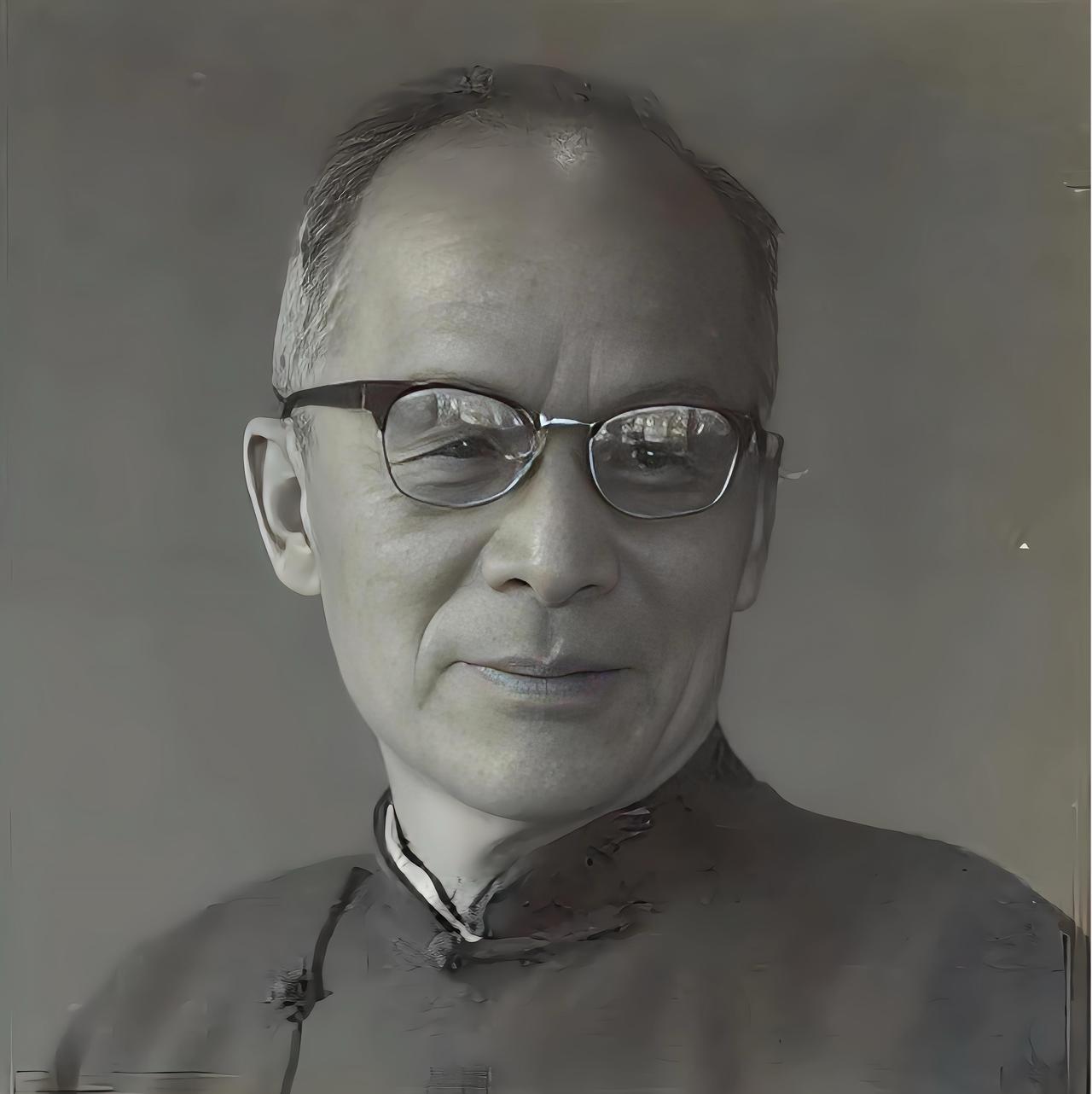

1950 年,温州有个叫张嘉仪的书生,受邀去北京当官,可走到半路,他却意识到不妙:“我是汉奸啊,去了会不会被抓起来?” 沪宁线火车哐当驶过长江大桥时,张嘉仪攥着那封印着 “政务院文化教育委员会” 抬头的信,指尖在 “梁漱溟谨邀” 几个字上反复摩挲。 信里说 “先生之才,当为新中国文化建设所用”,还附了张去北京的卧铺票。 他低头看了眼自己补丁摞补丁的蓝布长衫,想起在温州中学讲《论语》时。 学生们总说 “张先生比县里的老秀才讲得活”,心里那点忐忑,早被对未来的憧憬盖了过去。 变故出在车厢里的一场争论。后排两个穿军装的干部在聊镇压反革命的进展,说到清查汉奸时,一个干部提高了声音: “像胡兰成那种,给汪精卫当宣传部次长,写文章替日本人吹‘大东亚共荣’,就算隐姓埋名,挖地三尺也得揪出来!” “胡兰成” 三个字像烧红的烙铁,烫得张嘉仪猛地一颤。他下意识摸了摸自己的脸颊。 为了躲风头,他在温州找剃头匠把额前的头发留长了些,还蓄了山羊胡,连说话口音都改了,可那干部嘴里的 “宣传部次长”“替日本人撰文”,句句都戳在他的痛处。 他哪是什么张嘉仪?他就是 1945 年日本投降后,从南京伪政府仓皇出逃的胡兰成。 1906 年出生在浙江嵊县的胡兰成,早年确实是块读书的料。爹娘求着乡绅认他做干儿子,才凑够钱送他去绍兴府中学堂。 20 岁那年,他在《申报》上发表文章骂地方豪绅,被抓进牢里,还是干爹托关系把他捞出来的。 那时候的他,笔下全是 “家国天下”,谁能想到十几年后,他会跪在汪精卫面前,说 “愿为和平运动效犬马之劳”。 1939 年,南京的伪政府办公楼里,胡兰成穿着笔挺的西装,接过那份 “宣传部政务次长” 的任命状。 他知道这官是怎么来的 —— 日本人看中他笔下的 “柔性文章”,能把侵略包装成 “共荣”;汪精卫欣赏他 “能把黑的说成白的” 的本事。 那些年,他写的《战难,和亦不易》,把投降说成 “曲线救国”,刊登在汪伪控制的所有报纸上,连他老家嵊县的乡亲,都在背后骂他 “胡兰成这个畜生”。 日本投降那天,胡兰成正在南京夫子庙喝花酒。听到广播里 “日本天皇宣布无条件投降” 的消息,他吓得摔了酒杯,连夜换上一身农民的粗布衣服,跟着逃难的人群往浙江跑。 一路上,他看到被枪毙的汉奸尸体挂在电线杆上,肠子都悔青了 —— 早知道日本人垮得这么快,当初说什么也不该趟这浑水。 在温州隐姓埋名的五年,他靠着给人写信、抄经书糊口。有次在图书馆遇到梁漱溟,对方正在考察乡村教育。 听他讲《诗经》讲得头头是道,又听说他 “曾因骂伪政府被通缉”(这是他编的谎话),便引为知己。 梁漱溟哪里知道,眼前这个谈吐儒雅的 “张嘉仪”,就是当年在南京替日本人摇旗呐喊的大汉奸。 火车快到上海站时,胡兰成的后背已经被冷汗浸透。他想起离开温州前,房东老太太塞给他的煮鸡蛋,说 “到了北京当大官,别忘了咱们温州的好”。 想起学生们凑钱给他买的那支钢笔,笔帽上刻着 “师恩难忘”。这些善意像针一样扎着他 —— 他们敬的是 “张嘉仪”,不是双手沾满血的胡兰成。 火车刚停稳,他拎着那个装着几件换洗衣物的小包袱,几乎是踉跄着冲下站台。 他不敢去退票,也不敢坐电车,就沿着铁轨旁的小路一路狂奔,直到看见黄浦江的水,才瘫坐在芦苇丛里。 后来他混在逃难的人群里,用身上最后一块银元买了张去香港的船票,再从香港偷渡到日本,这一去,就是三十年。 1973 年,胡兰成在东京的寓所里,收到一本从大陆寄来的《梁漱溟全集》。 翻到那篇写于 1950 年的《文化建设刍议》,里面提到 “曾识一浙中儒士张嘉仪,才思敏捷,惜未得见其赴京”,他盯着 “张嘉仪” 三个字,突然老泪纵横。 窗外的樱花落了一地,像极了当年在南京伪政府办公楼前,被风吹落的白玉兰。 1981 年,胡兰成在东京病逝。他的遗嘱里说 “骨灰不必归乡”,大概是知道,浙江嵊县的祖坟,早就容不下一个汉奸的骨灰了。 那些年他在日本写的书里,总说自己 “当年是为了减少战火”,可历史的账本记得清楚。 1943 年他替日本人写的那篇《大东亚共荣圈之文化基础》,直接导致三个宣传抗日的学生被抓进宪兵队,再也没出来。 火车上那场无意的争论,终究成了他逃不掉的宿命。有些债,不是改个名字、换身行头就能赖掉的。 有些错,一旦犯下,就算跑到天涯海角,也终会被钉在该在的位置上。 参考来源:(百度百科——胡兰成)