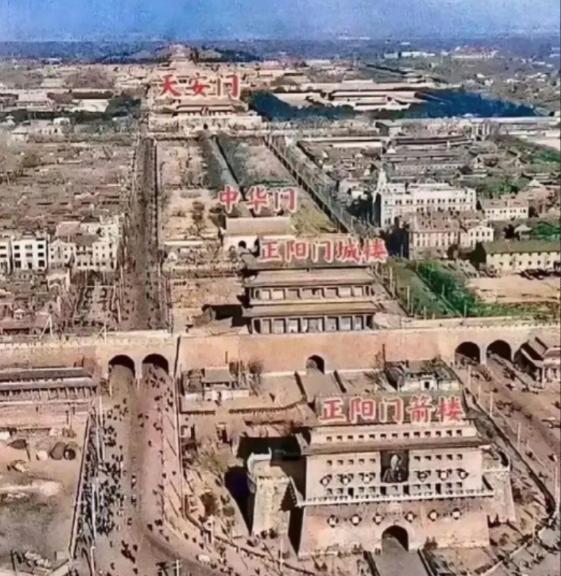

这是天安门原来的样子,事实证明,梁思成和林徽因是有远见的人,可惜,在郭沫若的一再建议下,最终在上世纪五十年代,还是拆除了大部分城门······ 1952年的一个秋日,梁思成拿着皮尺蹲在永定门城楼的废墟旁,逐一测量着刚刚拆卸下来的城砖。这些明代烧制的青砖,每一块都重达12公斤,承载着近五百年的历史。 “你们会后悔的!”病榻上的林徽因把规划图狠狠摔在地上,冲着前来探讨城市规划的吴晗副市长喊道。这位才华横溢的建筑学家当时肺病严重,但仍坚持为保护北京古城墙奔走呼号。 那个年代的北京,还是一座完整的古城。从景山向南望去,明清两代留下的城墙如巨龙般环绕着整个城市,外城周长28公里,内城24公里,16座城门错落有致。正阳门城楼高达42米,在夕阳下投下长长的影子。 但这一切即将改变。1953年,一场关于北京城墙存废的激烈争论在中南海拉开序幕。 郭沫若率先发难:“城墙是封建统治的象征,在现代国防中毫无用处。”苏联专家巴兰尼克夫也支持拆除,他认为新建的行政中心区应该彻底打破旧城格局。 梁思成和陈占祥联手反击,他们提出的“梁陈方案”充满了浪漫的想象:把北京城墙改造成世界上独一无二的立体公园,在城墙顶部铺设绿化带,修建环城步道,让市民可以绕城墙漫步一圈。 这个方案听起来美妙极了,但现实很骨感。 当时的北京市建设局局长曹言行算了一笔账:拆除城墙可以回收200万吨砖石,用来建设住宅能节省380亿元旧币。更重要的是,城区已经住了180万人,交通拥堵严重,城墙成了阻碍城市发展的“紧箍咒”。 文化界的反对声音一浪高过一浪,郑振铎痛心疾首:“这些城墙是研究中国古代军事防御体系的第一手资料啊!”考古学家夏鼐也担心城墙下面埋藏着重要文物。 但反对的声音最终还是败给了现实的需要,1954年,北京市人代会通过决议,同意拆除古城墙。 拆除工作从永定门开始,梁思成每天都会出现在拆除现场,像守护着什么珍宝一样。他在笔记本上详细记录着每一个细节:城砖的尺寸、夯土的构造、“糯米灰浆”的粘结技术。 林徽因的身体越来越差,但她仍然不肯放弃。有一次,她拖着病体来到拆除现场,看着工人们挥舞着大锤砸向城砖,泪水止不住地往下流。 1953年到1958年间,19.8公里的城墙被夷为平地,12座箭楼消失在历史的尘埃中。每一次爆破声,都像是在梁思成夫妇心上砍了一刀。 有趣的是,当时的罗马正在做相反的事情,1951年,意大利颁布法律,禁止拆除任何19世纪前的建筑。被炸得一片狼藉的东京,也选择保留江户城遗迹,改造成皇居外苑。 历史没有如果,但有后果。 拆除城墙确实缓解了北京的交通压力,为后来修建地铁1号线创造了条件。1969年,中国第一条地铁正式通车,线路规划很大程度上受益于城墙拆除后腾出的空间。 可是失去的,再也回不来了。 2004年,北京复建了永定门城楼,但那只是一个钢筋混凝土的仿制品。原有的木结构、明代的城砖、几百年的历史沧桑感,都成了永远的回忆。 梁思成在1962年的一篇笔记中写道:“当后人面对这些复制品时,或许能理解我们当年的坚持有多么重要。”这位建筑大师的预言,如今读来格外沉重。 今天的北京城,早已成为现代化大都市的典型样本。宽阔的环路、高耸的摩天大楼、便捷的地铁网络,这些都是当年拆除城墙换来的。 但每当夜深人静时,总有人会想象:如果那些古老的城墙还在,如果能在城墙上漫步,俯瞰整个北京城,该是多么美妙的体验。 梁思成夫妇用一生证明了一个道理:有些东西一旦失去,就再也找不回来了。他们的坚持,在当时看似迂腐,在今天却显得格外珍贵。 历史的车轮滚滚向前,每一次选择都有代价。北京古城墙的消失,既是时代发展的必然,也是文化传承的遗憾。 或许这就是成长的代价——为了拥抱未来,我们不得不告别过去。但真正的智慧在于,如何在前进的路上,尽可能多地保留那些值得珍藏的记忆。