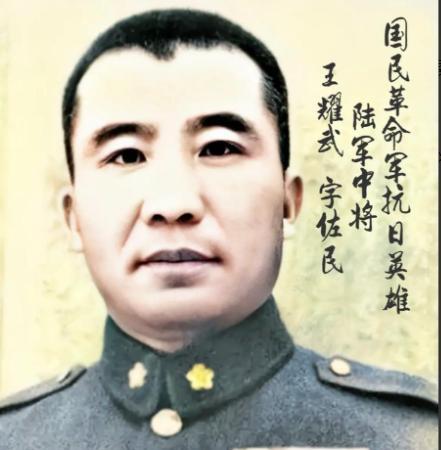

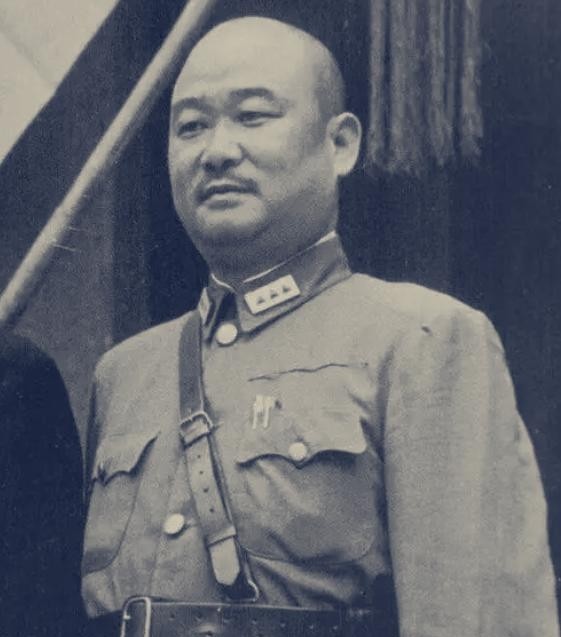

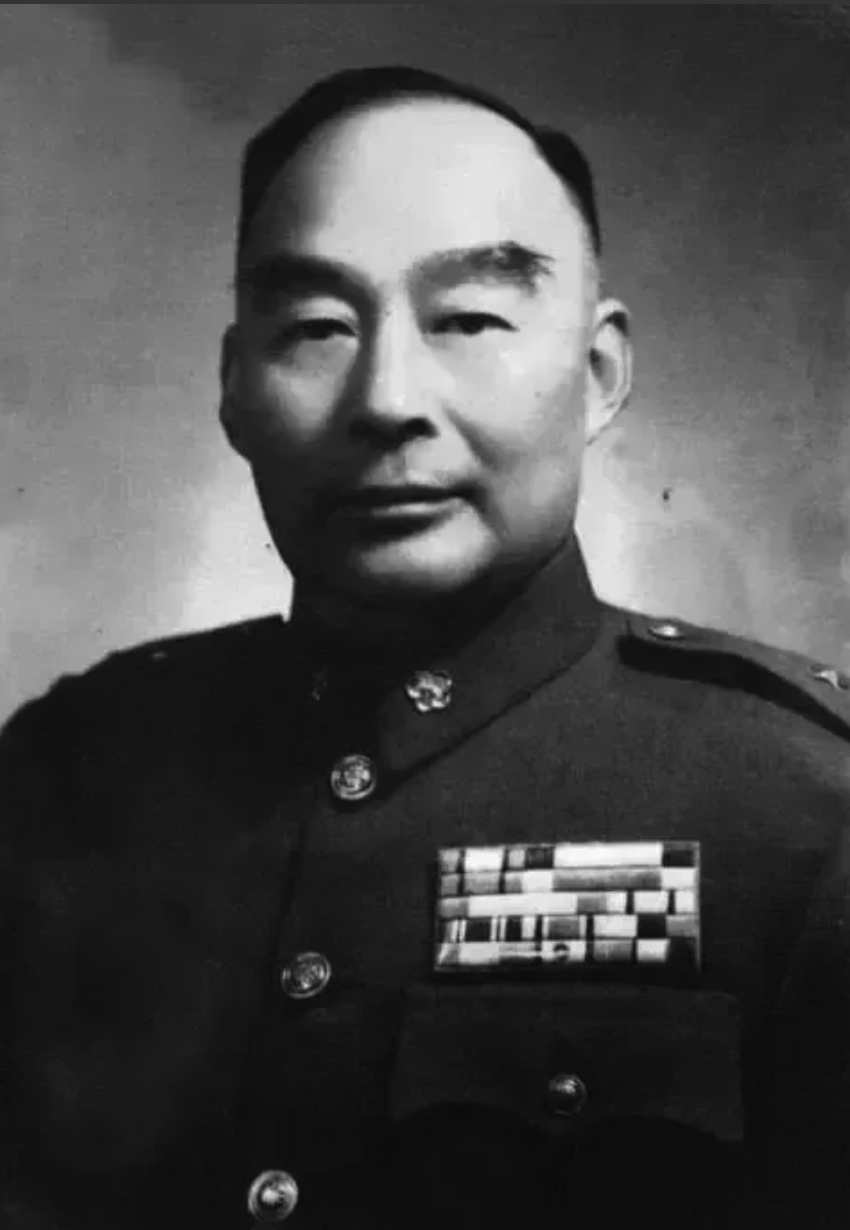

蒋介石:能取代我的有两人,一个是毛泽东,另一个已经被我杀了 “1932年3月的一个闷热夜里,委员长,您到底怕谁?”侍从室秘书忍不住低声发问。时间刚过子时,灯火照着蒋介石的侧脸,只见他慢慢放下手中的电报,吐出一句话:“除了毛泽东,只剩一个,可惜他已不在。” 那一刻,蒋介石重新夺回党政大权不过半月,南昌行营里各路军政要员进进出出,谄媚话听得他耳朵都起茧。外界以为他志得意满,其实他警觉得很——江湖混久了,最怕的不是明枪,而是突然冒出来的旗手。蒋介石心里清楚,真正能“掀桌子”的人,从来不是那些只会空喊口号的将领,而是有理念、有部队、懂组织的人。 被杀的那个人叫邓演达。许多人对这个名字有点陌生,可在20年代的军政圈里,他的分量不比黄埔四大金刚轻。广东惠阳农家子弟,少年时就被孙中山的主张点燃热血,辛亥革命一响炮,他直接投笔从戎。保定军校毕业后,本有机会留洋深造,他却一句“革命紧要”拂袖而去。 1922年,陈炯明叛变,革命阵线一片混乱。邓演达暗地奔走,联络粤军第一师骨干,三个月里愣是凑出一支西路讨贼联军。有人提醒他:“小心,陈炯明手里还有两万精兵。”邓演达只回一句:“不讨此贼,睡不着觉。”结果广州一战,他指挥精准,打得对方弃城而逃,被孙中山提拔为少将参军。孙中山亲笔写下“养成乐死之志气”送给他——黄埔开校时,蒋介石主事,军事教头的位置却给了邓演达,两人从那时起就暗暗较劲。 黄埔校园里,邓演达把学生当“未来的革命军人”,天天跟学员同跑操,同吃饭,碰到军阀气息立刻开骂。蒋介石看在眼里,表面点头,背地里说他“太左”。1926年的“中山舰事件”,蒋介石先下手为强抓了不少共产党员。邓演达冲进东山宾馆,当面质问:“你破坏了总理遗命,知不知道?”蒋介石脸色铁青,随即把他软禁。几天后又放出来,却调他去闲职,算半放逐。 这年夏天,北伐军出师。武昌久攻不下,邓演达请缨督战。9月的长江边,他从黎明站到黄昏,马被子弹击倒,人没搬一步。武昌城墙终被攻破,他却受了重伤。部队里传开一句话:“打仗有叶挺,撑腰有老邓。” 战场胜利,政治漩涡却越搅越黑。蒋介石想把部队握在自己手里,武汉国民政府想制衡他。1927年春,邓演达在中央会议上直斥“个人独裁”,并提出削弱蒋的军权。蒋介石一面暗造势,一面写信拉拢:“愿与你共谋团结。”邓演达回信寥寥:“照你那路数,中国要完。”合作破局,刀光逼近。 4月12日,上海滩血雨腥风。蒋介石把清单往桌上一拍,邓演达赫然列首。邓在武汉主张东征讨蒋,不被采纳又被拖后腿,一气之下辞职离汉,化装从满是岗哨的线路逃到莫斯科。有人怪他冲动,他只说:“留得青山在,革命自有路。” 1930年春,邓演达秘密回国,筹建“中国国民党临时行动委员会”,外界干脆叫他“第三党领袖”。他公开巡回演讲,摆出两条路线:“要么拥独裁,要么走三大政策。”黄埔旧部、粤系将官不少人点头赞同。蒋介石急了,上海警备司令部立刻贴出“缉拿令”,赏金两万元。 1931年8月的一个夜晚,上海霞飞路。叛徒陈敬斋带路,特务包围小楼。邓演达被捕时说:“我的事,与朋友无关。”押到紫金山囚室,他依旧写文章,照骂不误。蒋介石派人劝降:“不写反蒋文字即可。”邓演达反问:“笔不是我的,是民众的,我怎能停?”劝降失败,杀令随即下达。 11月29日凌晨,细雨凉薄。卫兵谎称换押地点,半路让他下车。枪声只有两下,邓演达在泥地里再没爬起,年仅三十六岁。没多久,南京城流传一句顺口溜:“一人已去,千人觉醒。”蒋介石听见后把茶杯摔得粉碎,却改变不了事实——他终于除掉了那把悬在头顶的利剑,却也逼出更多反对者。 为什么蒋介石说“能取代我”的第二人是邓演达?手里有枪、心里有民,这两样邓都具备,更要命的是他不贪权、不怕死。蒋介石深知,怕死的人好收买,不怕死的人最难缠。毛泽东后来用农村包围城市闯出天地,而邓演达若能活下去,很可能在国民党体系内整合反蒋力量,形成“党内新军”。那会是另一种威胁,甚至比红军还直接。 从今天的史料看,邓演达既不是完人,也有急躁和理想主义。但不得不说,他把“革命”二字刻进骨头,三次弃高位、两度负伤、数次逃亡,仍然不改初衷。蒋介石最终依靠枪口解决了隐患,却永远抹不掉邓演达留下的精神火种。很多前黄埔学员后来加入新四军、八路军,谈起从军原因,总会提到这位脾气火爆、却和学生同吃同住的“邓师长”。某种意义上,他的死为另一条革命道路提供了养分。 1932年那间行营里,蒋介石没有说出邓演达的名字,他以为尘埃落定。可历史向来不按剧本走。有人倒下,就有人接力。黄埔旧址如今静静矗立,校门石碑上的苔藓里,依稀还能辨出孙中山写的那句话——“养成乐死之志气”。风吹过时,仿佛仍有人回答:此志未泯。