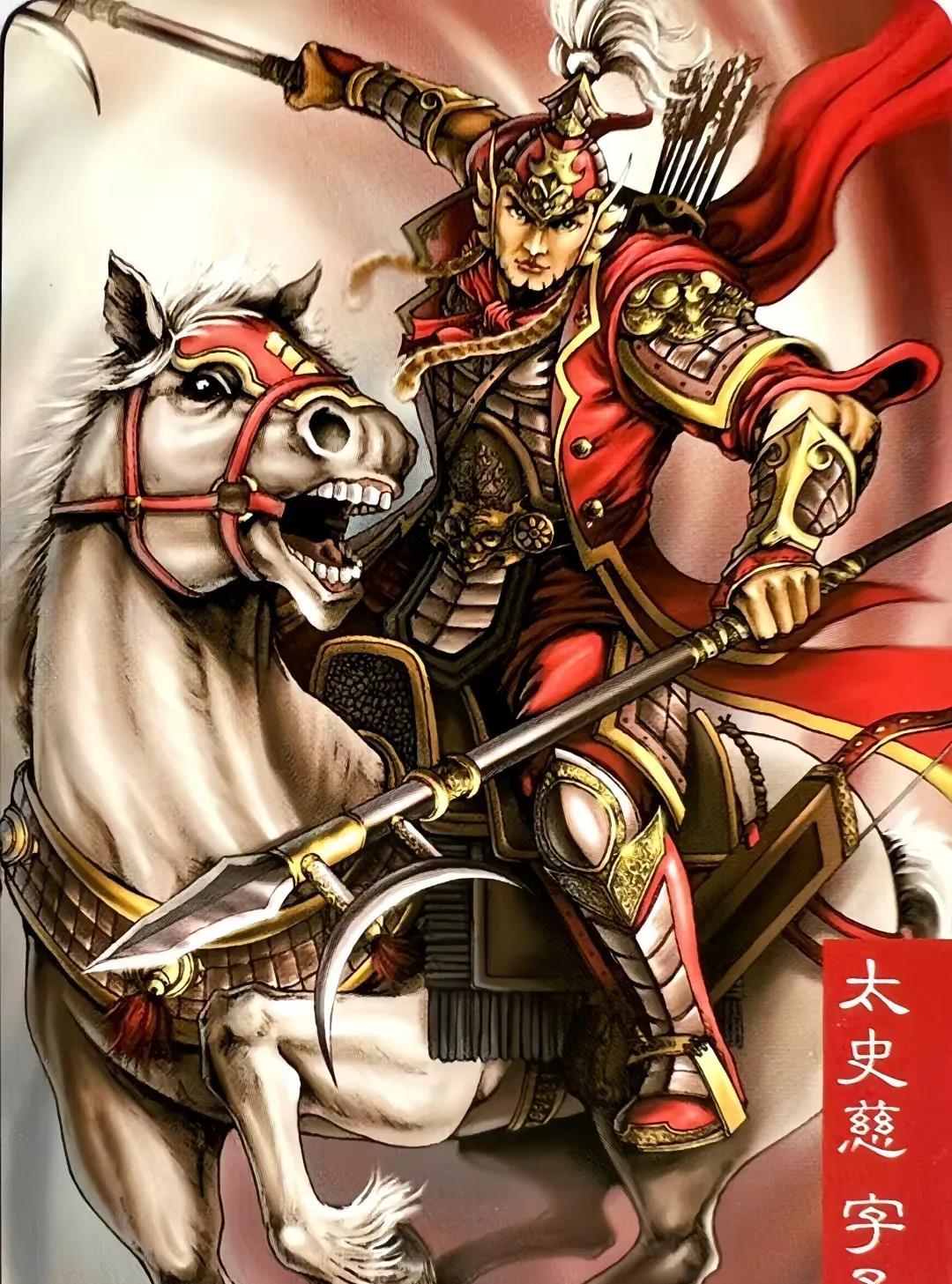

鉴定一个人是不是史盲,问他一句话就行:方天画戟是谁的兵器?如果回答吕布,那这人肯定是个历史小白。如果回答薛仁贵,同样也是对历史没啥了解! 方天画戟,这兵器名儿听着威风,一看就有种小说演义里天下无双大将的专属感。可实实在在的古代兵器谱里,想找到明确叫“方天画戟”的记载,可真不容易。它更多是后世文艺作品,特别是评书、戏曲、小说,尤其是《三国演义》这类经典名著给“造”出来的。 那为啥大家第一个想到的都是吕布呢?这功劳基本全得算在《三国演义》头上。罗贯中先生笔下的吕布,简直就是非人般的存在,一人单挑刘关张哥仨还能打个平手,辕门射戟那本事神乎其神。经过一代代艺术家的加工渲染,那杆造型奇特、威力无穷的大戟,就成了吕布醒目的身份标签。 一提到吕布,脑子里条件反射般就蹦出那杆寒光闪闪的戟。这印象太根深蒂固了,以至于很多没细究过正史的人,天然就觉得:方天画戟等于吕布,吕布等于方天画戟,这有啥可怀疑的?演义写得那么真! 再说薛仁贵。唐朝名将薛仁贵,那也是有真本事、立过大功的历史人物。他白衣破敌(穿白袍显眼吸引敌人来攻然后反杀)、三箭定天山的英雄事迹,在白山黑水的辽东,在广袤的西域都流传甚广。 老百姓最爱传颂英雄故事,传着传着就容易加点料进去,越传越神。于是,在一些版本的故事,特别是后世的戏剧、评书,为了凸显薛仁贵的盖世武力,让他显得比真实史料记载更勇猛超凡,也就给他配上了那杆同样象征着“无敌”的方天画戟。仿佛不用这传说中的顶级兵刃,就衬托不起他薛大将军的神威似的。 “方天画戟”长啥样呢?综合历代图谱和描述,基本特征很鲜明:一根长长的杆儿(枪杆或槊杆),顶上装着一个枪头一样的尖刺(这是“戟”最根本的刺杀功能),但这还不是重点。最抢眼的是在枪尖下方两侧,对称地装着一对像弯月牙儿似的利刃! 这对月牙刃,向外展开,造型夸张、精美。有的高级版本,月牙刃上还雕刻着繁复的花纹图案(所谓“画戟”的“画”字,通常指戟身上有彩绘、纹饰或者镂刻的图案),有的杆身上也可能绘有纹饰。那么,这种造型华丽、结构相对复杂的兵器,它最主要的用处是什么呢?答案指向一个关键点:仪仗。说大白话,就是排场,代表威严和地位用的,根本不是实战兵器。 方天画戟突出的特点不是锋利程度有多高,或者用起来多顺手,而是它的华丽外形!它存在的最大意义,往往就是让人看,让人心生敬畏或赞叹。皇家仪仗队出巡,或者大将军府门前站岗,立着几杆方天画戟,那派头,那威严,立刻就有了! 方天画戟那对夸张的月牙刃,看起来威风,但在实战中是巨大的累赘。它们增加了整个兵器的重量,而且重量分布在枪尖两侧和下方,必然会破坏整体的重心平衡。 长兵器(如长矛、长枪)的威力很大程度上在于精准刺击的稳定性和速度。重心不稳,使用者就费力,动作就会变慢,刺出去的力道和准头也大打折扣。打仗讲究效率,没人愿意扛着个华而不实、影响自己保命和杀敌效率的家伙上阵。 戟这种兵器,在历史上确实有实战用的型号,比如汉代那种“卜”字形戟(戈矛一体,主要用于钩啄砍杀)。但方天画戟的双月牙结构,为了追求对称和视觉效果,其连接点通常需要做得比较纤细(否则更重),且位于主受力点附近。 在激烈的兵器碰撞和格挡中,这种相对脆弱、复杂的连接点就是巨大的隐患。实战兵器越简单、越结实越好,复杂的装饰性结构往往是弱点。 实战中的戟(主要指更古老的实战戟),其侧枝(旁枝小枝)主要是用来钩挂(钩敌人武器或身体)、啄击(破甲或给敌人造成创伤)。 而方天画戟的双月牙刃,过于追求宽大对称的造型,反而使得钩挂功能变得不那么好用(开口角度太大、刃部可能为了美观而变得不够“钩”),并且增加了钩挂时被卡住或自身结构受损的风险。至于枪头的穿刺功能,也由于整体重心的不平衡和重量增加而被削弱。 对于士兵来说,同样的力气,拿根重心稳定的长矛(槊),突刺起来又快又准又狠,它不香吗?打仗是要命的活儿,实用性永远排第一位。 咱们在比较严肃的史书兵志或者讲制度的文献(比如《新唐书》里的《仪卫志》)里能看到,“戟”作为一种仪仗兵器有明确记载。比如唐代规定,不同品级的大臣,在府邸门前或出行仪仗中有权利立多少杆“门戟”。 这种门戟,很多学者认为就是包括了“棨戟”(就是用来做仪仗、代表身份等级、涂饰花纹的戟),而方天画戟正是棨戟中最具代表性、最华丽的那种形制。它和日常使用的实战武器是明确区分开的。书里记载的是“仪卫制度”,而不是把它列为“作战兵器”。 考古发掘中,出土最多的实战武器是刀(各种环首刀、唐横刀等)、矛头/枪头、箭头、盔甲碎片。专门用于实战的戟也有出土,但大多形制相对简朴、厚重、坚固,少有那种对称夸张的大月牙刃结构。

老李

说半天,别不是薛蟠的吧

云卷云舒

是你爸爸用的

予鹿小新

应该是韩信的,他本来就是仪仗兵

羽鹤公主

二郎神