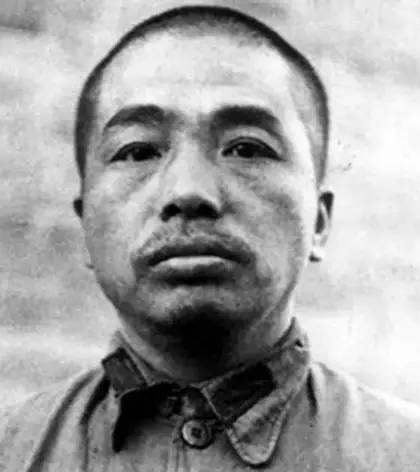

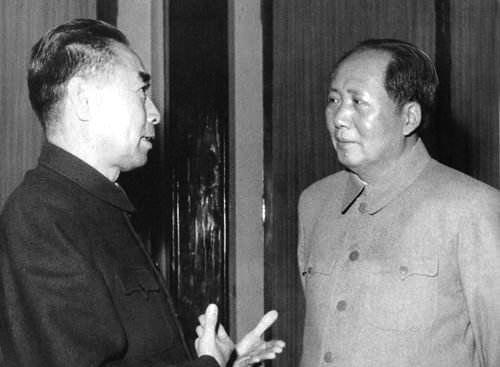

一人向隅,举座为之不欢 1969年4月,中共九大在北京召开,这是“文化大革命”爆发后的一次关键会议。当时,国内局势动荡,党内斗争激烈,毛主席希望通过这次会议巩固自己的权威,同时为未来的政治格局定调。代表名单的确定,不仅仅是简单的选举问题,更是权力博弈的风向标。毛主席对名单的重视,可见一斑。他那句“一人向隅,举座为之不欢”,既是感慨,也是某种情绪的流露。 这时候的徐海东,已经是位功勋卓著的老革命家。他早年在红军时期屡立战功,尤其是长征途中,他率领红二十五军艰苦作战,为中央红军争取了宝贵时间。可到了1969年,他却因各种原因未能入选九大代表名单。这到底是怎么回事? 要搞清楚这件事,得先说说徐海东是谁。他出身湖北贫农,年轻时当过窑工,后来投身革命,1925年加入共产党。红军时期,他带兵打仗那是真硬气。1934年,红二十五军在鄂豫皖根据地被围剿,他带着队伍突围,硬是杀出一条血路。后来长征中,他又带着这支部队率先到达陕北,和刘志丹会合,稳住了西北根据地的局面。毛主席后来评价他:“对革命有大功,千古不朽。”这话可不是随便说的。 抗战时期,徐海东在八路军115师出力不小,打了不少硬仗。可惜,他身体不好,肺病缠身,1940年代后就渐渐退居二线养病了。到“文革”开始时,他已经淡出政治核心圈,但他的资历和威望还在,老一辈人提起他都得竖大拇指。 1969年的九大,代表名单的筛选可不是件简单的事。当时“文革”正闹得凶,造反派和老干部之间矛盾深得很。毛主席既要平衡各方势力,又得保证会议的“革命性”。徐海东没上名单,表面看可能是因为他身体不好,多年没参与一线工作,但事情没这么简单。 有人说,徐海东跟“文革”初期的某些斗争有牵连。1966年“文革”刚开始时,他也被卷进过一些批判风波,虽然没被打倒,但名声多少受了点影响。加上他性格耿直,平时说话不拐弯,可能得罪过人。在那种人人自危的环境下,他的名字被拿掉,也不算意外。 可毛主席对徐海东显然有不一样的情感。据说名单初稿出来时,毛主席看到没徐海东,皱着眉头问:“徐海东呢?他怎么不在?”这时候,有人站出来解释,说徐海东身体不行,怕他开会撑不住。毛主席听完没吭声,但脸色更沉了。那句“一人向隅,举座为之不欢”,就是在这种情况下说的。 毛主席这话啥意思呢?“一人向隅”是说一个人在角落里不高兴,“举座为之不欢”就是整个场面都跟着扫兴。他可能是觉得,徐海东这样为革命流过血的老同志被忽略,太让人寒心了。这不光是对徐海东个人的态度,更是对老一辈革命者的尊重问题。毛主席心里清楚,九大不只是给“文革”定调,也是给党内老同志一个交代。 后来,经过毛主席的干预,徐海东的名字加进了名单,最终当选为中央委员。这事儿在当时没大张旗鼓地宣传,但对了解内情的人来说,意义不小。徐海东能上名单,不是靠派系斗争,而是毛主席亲自点了头。这既是对他功绩的肯定,也是在混乱年代里给老革命家们的一点安慰。 这事儿虽小,却能看出1969年那会儿的政治生态。名单之争背后,是新旧势力的碰撞,是个人命运和时代洪流的交织。徐海东的入选,不光是他个人的胜利,更反映了毛主席对革命历史的某种坚持。那句“一人向隅,举座为之不欢”,其实也透着一种无奈——在“文革”这种大环境下,连老功臣的地位都得争来争去,党内团结真是谈何容易。 再说徐海东,他当选后也没啥大动作,身体也不允许他再折腾。1970年,他就因病去世了,享年70岁。他这一生,打过硬仗,受过重伤,到最后还能在九大名单上留个位置,也算是个圆满的句号。 徐海东的故事,搁在九大这个大背景下,可能不算啥惊天动地的大新闻,但它接地气,挺能打动人。一个老革命家,功劳不小,却差点被遗忘,最后靠毛主席一句话翻了盘。这不就是历史里那些真实又有点戏剧性的一面吗?再说,那时候的党内斗争、名单筛选,跟咱们普通人想的不一样,不是光靠资历和功绩就能上位的,还得看时机、看人脉、看上面的态度。 这也让人不禁想,如果毛主席没开口,徐海东会不会就这么被历史边缘化了?再往深了说,“文革”那几年,老干部们的处境有多难,谁又能说得清呢?这些细节凑一块儿,才是那段岁月的真实写照。