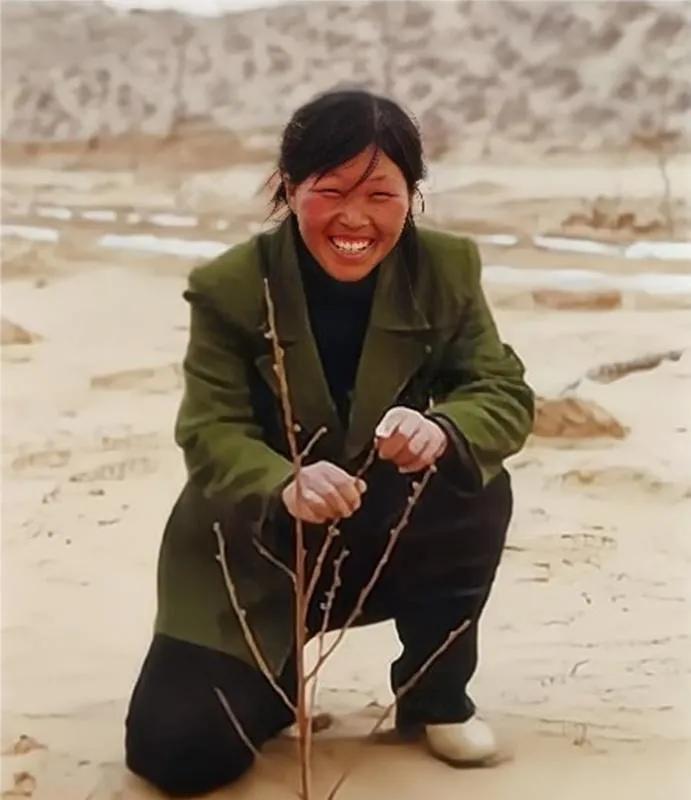

1985年的那个秋夜,毛乌素沙漠的风裹着沙砾,像无数把小刀刮过土坯房的窗棂。19岁的殷玉珍蜷缩在冰冷的土炕上,眼泪把枕巾洇出深色的斑——她是被父亲用一头毛驴“换”来的媳妇,眼前这片望不到边的黄沙,就是她被命运钉死的牢笼。新郎白万祥在黑暗里坐着,烟袋锅的火星明明灭灭,他不说话,只是在她哭到抽噎时,悄悄往灶膛里添了把柴。 天刚蒙蒙亮,殷玉珍摸到门边,手指抠进沙土里才惊觉:一夜风沙早已把门板埋得严严实实。她用尽全力推、用拳头砸,回应她的只有沙子簌簌落下的声响,像在嘲笑她的徒劳。那一刻,积攒的绝望轰然炸开,她抱着门框哭,从日出哭到日落,泪水流干了,喉咙哑成破锣,整整七天七夜,连风声都像是在陪着她呜咽。 后来她终于找到机会跑了,可抬脚就是没边的黄沙。太阳把影子拉得老长,又缩成一团,她分不清东西南北,脚底板被烫得冒泡,嘴里灌满沙子。就在她快要栽倒时,身后传来熟悉的喘息——白万祥一直跟着,手里攥着半块干硬的沙米饼,递过来时手都在抖。“回去吧,”他声音涩得像砂纸,“我给你挖井,咱种树,总有活法。” 日子苦得能嚼出沙。春天吃沙蓬子,秋天挖沙米,一碗粥里能沉淀下半碗沙砾。直到有天,她听说了牛玉琴在沙漠里种出树林的事,眼睛突然亮了——原来这死绝的黄沙里,也能刨出希望?1986年开春,她盯着家里那只瘸腿的羊看了三天,终于咬咬牙,换回600棵树苗。她蹲在坑边,用手把带刺的沙粒捡出去,给每棵苗浇的水都数着滴,夜里还爬起来好几次,怕风把它们吹倒。 可沙漠从不是善茬。一年后,600棵苗只剩下不到100棵,瘦得像豆芽;好不容易种的5000株旱柳,一场风沙过,连个树影都没留下;白万祥拼死挖的井,转天就被黄沙填成了土堆。夏天,沙子烫得能煎鸡蛋,她光着脚挑水,脚底板结了层又一层茧;冬天,寒风像刀子往骨头缝里钻,她裹着破棉袄,照样在地里刨坑。 1989年那个春天,她听说林川村有5万株没人要的树苗,拉着白万祥,套上三头老牛车,凌晨三点就往苗圃赶。狂风卷着沙砾打在脸上,疼得睁不开眼,夫妻俩弓着背推车,牛蹄子陷进沙里,每一步都像在拽着千斤石。回到家,他们连口热饭都顾不上吃,一个刨坑,一个扶苗,井水不够就用洗脸水、洗脚水,整整半个多月,每天只睡两三个时辰。 树被吹走了,就再种;井被埋了,就再挖。一年,两年,十年……当第一片绿在沙丘上铺开时,殷玉珍抱着树干哭了,这次的眼泪是热的,带着甜味。后来,谷子在沙地里结了穗,桃子压弯了枝头,连狐狸、野鸡都来安家了。她又带着人修路,9公里的沙漠公路,一锨一镐挖了整整两年,汽车终于能开进这片曾经的“绝地”。 如今,7万多亩树林在毛乌素沙漠里扎了根,200多万株杨树举着绿叶,沙柳在风中摇晃着紫红的枝条。殷玉珍站在林子深处,听着鸟叫,看着远处农牧民种树的身影,皱纹里都盛着笑。谁能想到,当年那个在土炕上哭到绝望的姑娘,会把沙漠种成绿洲,还成了诺贝尔和平奖提名里,那个让世界记住的中国女性。 风还在吹,但这风里,已经带着草木的清香了。