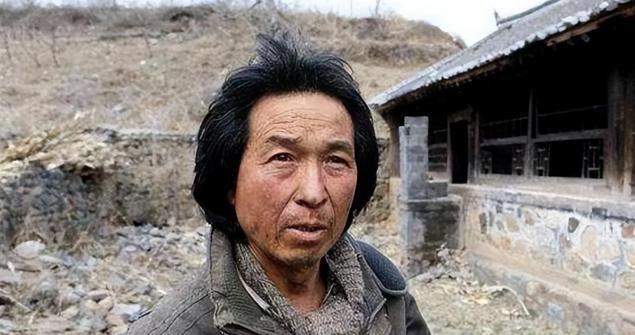

2000年,北大教授毅然辞职,带着校花妻子隐居山野,11年花光350万积蓄,不料七岁儿子的一句话,让他悔不当初....... 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2000年,北京大学法学院的讲师王青松做出了一个出人意料的决定,他辞去了人人艳羡的教职,与年轻的妻子张梅一同离开了北京,悄然走入了燕山深处,对于外界而言,这是一场莫名其妙的“出逃”,而在他们心中,却是一次蓄谋已久的“归隐”。 王青松出生于河南农村,家境贫寒,父母面朝黄土背朝天,却倾尽所有送他读书,他自幼记忆力惊人,课文过目不忘,是乡邻口中的“神童”,高考恢复后,他毅然辞去机要局工作,寒窗苦读,终以优异成绩考入北京大学国际政治系,后转攻法律并留校任教。 张梅则是北京外国语学院的才女,气质出众,才貌双全,他们在上世纪八十年代的养生热中相识相知,携手开办培训班,凭借传统医术和武学积累了可观财富,一度在北大圈内小有名气。 随着九十年代中后期热潮退却,培训班门庭冷落,学术晋升又屡屡受挫,二人开始反思所处的生活轨道。 他们厌倦了城市节奏,也对现实充满失望,王青松常感人生如机器运转,张梅在评职称上屡战屡败,心灰意冷,他们决定切断与城市的联系,带着全部积蓄三百五十万元,投身山林,另寻人生的意义。 他们在北京与河北交界的燕山深处承包了两千五百亩荒地,这片土地荒芜人烟,交通不便,连电都未通,他们亲手垒起石屋,用山泉引水,点燃蜡烛照明,洗衣依赖草木灰。 山林间,他们种植谷物蔬菜,饲养家禽家畜,一切回归原始,他们对环境要求极高,不用化肥农药,不许帮工过夜,甚至拒绝亲人来访,唯恐带入“城市气息”。 2003年,张梅在山中生产,王青松凭借中医知识亲自接生,一子呱呱坠地,取名小宇,从那天起,这座山不仅仅是他们的理想之地,也成了孩子的成长空间。 他们亲授教材,从启蒙开始,教授经典,远离电子产品和现代教育,小宇自小体力惊人,记忆力出色,三岁放羊,七岁能背诵《论语》,他们以为,这就是纯净、理想的童年。 可理想很快与现实发生冲突,庞大的山地需要持续投入,人力、种子、维修,年均开销近三十万,十一年过去,三百五十万已所剩无几,王青松起初并不担忧,他坚信这片山林能给一家人庇护,直到2011年春天,一位偶然来访的记者带来了他们未曾预料的冲击。 记者带来一台相机,小宇对这个从未见过的物件满是好奇,他不停打量镜头,眼中流露出的,不只是新奇,还有对未知世界的渴望,这份渴望深深触动了王青松。 他忽然意识到,自己选择逃离社会,并不代表孩子也该背负同样命运,他曾以为为孩子筑起一方净土,如今却发现这也许是一道围墙,他没有权利剥夺孩子去认知世界、与人交往的机会。 更现实的问题接踵而至,积蓄已近枯竭,山地种植换不来现金,山货无人问津,他们开始感到力不从心,回城成为了不得不做的决定,2011年4月,在老同学的帮助下,一家三口回到北京,尝试融入早已陌生的城市生活。 现实比想象更加残酷,他们依然保留山中生活习惯,走在街头格格不入,张梅用皂角洗衣,王青松不知如何在超市挑选商品。 小宇的适应尤为艰难。他虽然能背熟古文,却完全听不懂老师讲解的数学、英语和网络知识,同学的目光让他感到羞愧和排斥,学校最终以“无法适应”为由劝其退学,王青松愤怒之下批评体制,却换来更多指责。 他们尝试自救,创办“绿林农庄”,卖无污染食品,反响寥寥,经济仍未缓解,生活日益拮据,一次冬夜,小宇悄声问父亲,为何他不能像别的孩子一样去城市上学。 这一问,彻底击垮了王青松的坚持,他终于明白,所谓理想生活若无法容纳孩子的成长与希望,就不是完整的人生。 王青松不再执拗,接受了城市生活的不易,也重新评估了理想的边界,他开始寻找工作,张梅尝试做些兼职,小宇逐步进入常规教育系统,曾经视为牢笼的社会,如今成了孩子翅膀的起点,他们不再谈“归隐”,而是在纷杂中学会沉静,在妥协中保有信念。 那座山依旧静默,但王青松知道,他们一家,早已不再属于那里。 对于这件事你怎么看?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:中国新闻网——北大教师夫妇遁入深山十几年 寻心中桃花源