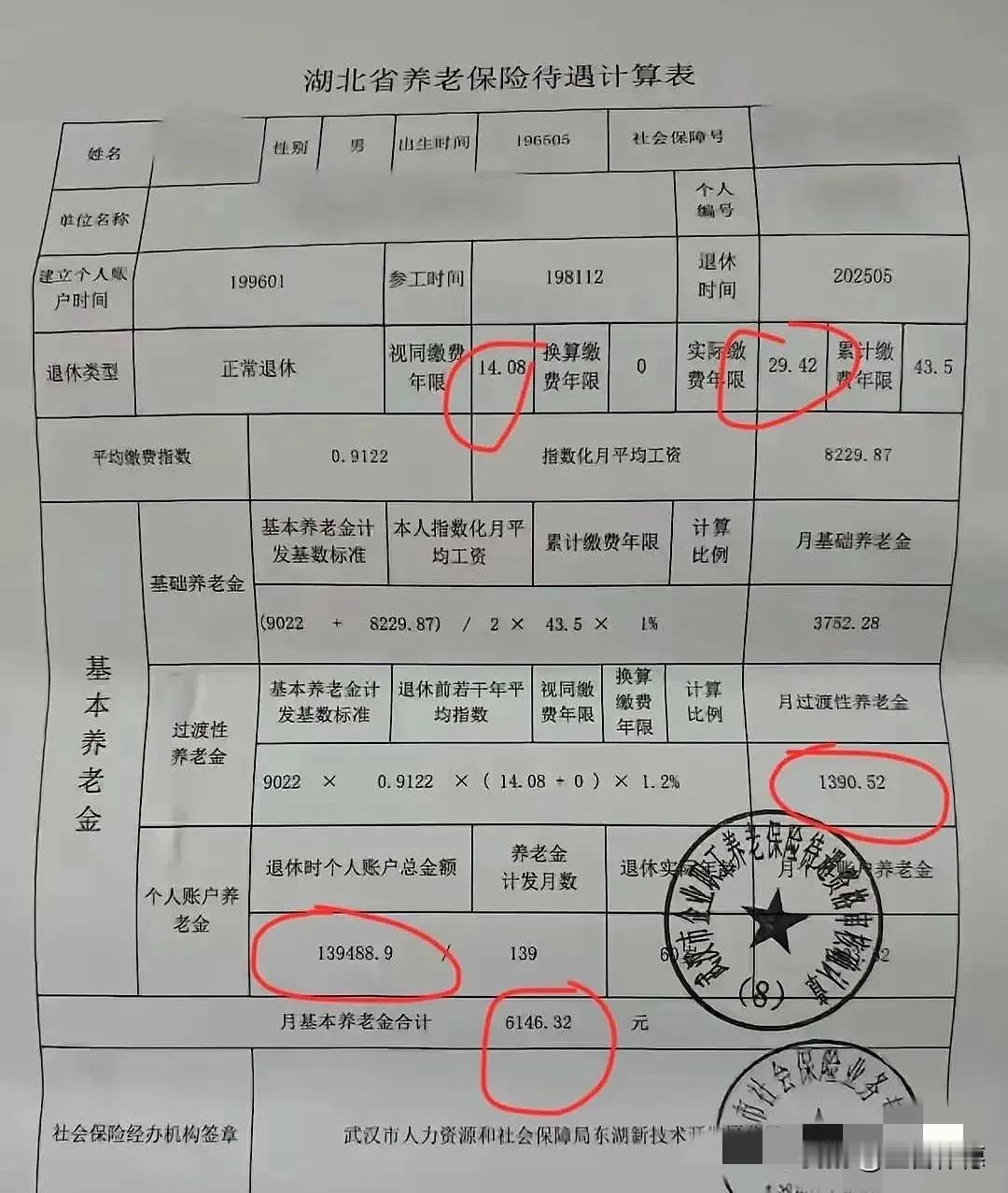

这张看似毫无温度的养老金核定表,实际上是浓缩了一生工作轨迹与经济保障的“人生账本”。寥寥几个关键数字,却蕴含着无尽的话语: 1. 漫长的缴费历程(累计缴费年限43.5年):自1981年参加工作直至2025年退休,将近半个世纪的持续缴费,是稳定职业与长期奉献的见证。这一数字的背后是数不清的勤恳工作日。 2.历史与现实的交融(视同缴费14.08年)近乎三分之一的工龄为“视同缴费”,这是特定时代政策给予的认可,承载着计划经济时期贡献的价值转化。 3. 退休生活的根基(月基本养老金6146.32元):每月六千多元的养老金,在武汉地区处于中等偏上的水平。它虽然无法与在职收入相比,但却是晚年安稳生活的重要保障,是漫长职业生涯的物质回馈。 4.制度的精细计算(各分项构成明晰):基础养老金、过渡性养老金、个人账户养老金,每一项的计算公式和参数(如省平工资9022元、平均缴费指数0.9122、账户总额139488.9元)都清楚列出,彰显了社保制度的规则性与精算逻辑。 拿到这张表时的心情,必然是百感交集的: 尘埃落定后的释然:漫长的职业生涯就此终结,未来的收入得到了官方的白纸黑字确认,一直悬着的心终于放下,一份“经济户口”就此确立。 对付出与回报的考量:目光掠过缴费年限与最终金额时,心中难免会默默计算投入产出比。六千多元是多还是少呢?能否支撑起向往的晚年生活?一丝对物价的担忧或许会悄然滋生。 时代与个人的相互映照:“视同缴费”使人想起国家转型的历史轨迹,个人账户的积累则体现了市场化改革后的自我责任。养老金数字,正是个体命运与宏观政策相互交织的结果。 面向未来的不安与期待:这份核定是起点而非终点。它宣告了收入模式的根本转变,也开启了依靠社保金规划生活的全新阶段。对健康长寿的祈愿,此刻与养老金数字紧密相联。 这张核定书,是社保制度给予个体的一个严肃回应——它用精确的数字,对数十年的辛劳予以盖章确认,也为余生开启了一份写满保障与未知的契约。

评论列表