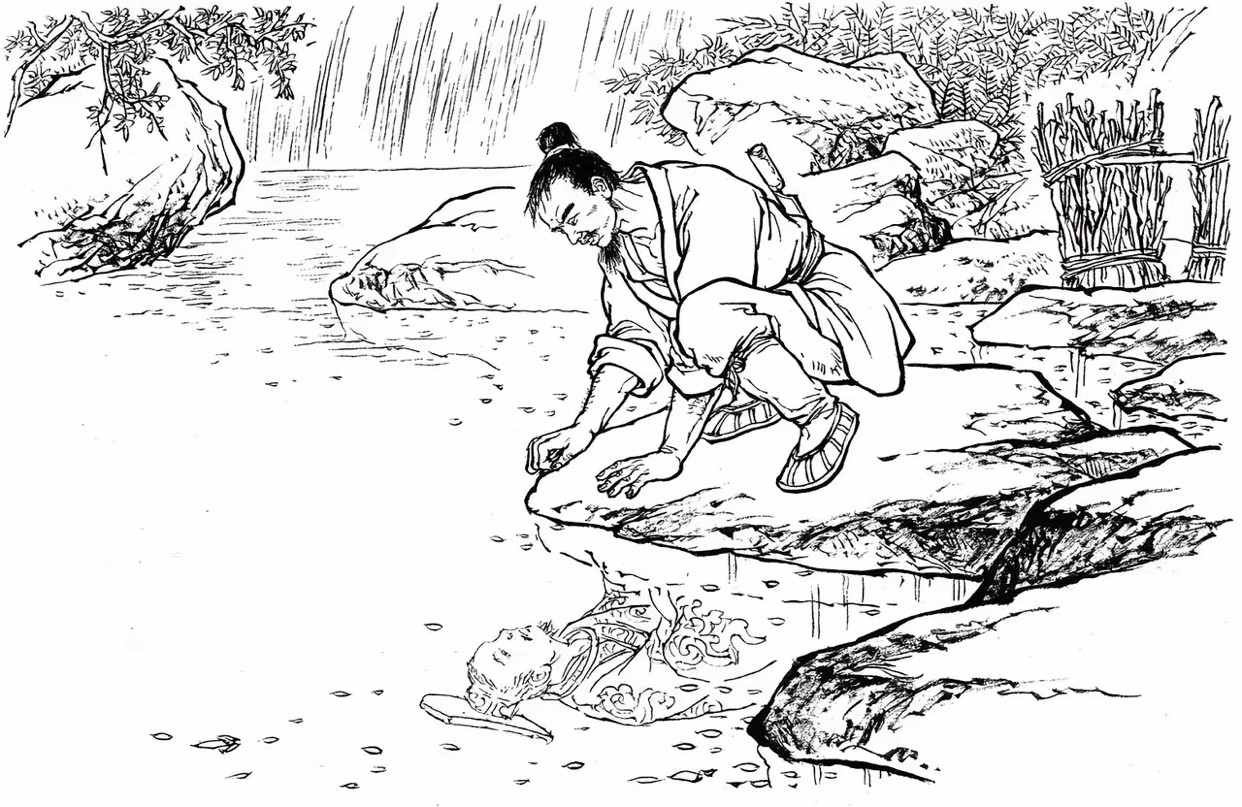

那一夜,曾国藩才23岁,尚未考中秀才,家中清贫,书房里除了几本破旧的书册和一盏昏黄的油灯,几乎没什么值钱的东西。黑影在房梁上蹲守,借着微光打量着这个埋头苦读的年轻人。 曾国藩身着补丁棉袍,嘴里低声背诵着《岳阳楼记》,神情专注得仿佛外界与他无关。小偷轻蔑地撇了撇嘴,压低声音用湘语嘀咕:“咯样蠢材也配读书?考了六年都没中,浪费灯油!” 说完,他翻身下梁,随手抓走案头几张手抄书稿和一支旧毛笔,临走前还狠狠踢翻了曾国藩的木凳,发出“砰”的一声巨响。 曾国藩猛地抬头,愣在原地,眼睁睁看着黑影消失在夜色中。他低头看着散落的书页和倾倒的凳子,心头涌上一股屈辱。家中本就拮据,这些手抄书稿是他日夜抄录的心血,如今却被一个小偷如此轻贱。 更刺痛他的是那句“蠢材”的嘲讽——这不正是他六年科考落榜后,旁人背后的议论吗?那一刻,他攥紧拳头,眼神里燃起一团火:我绝不能让这些冷言冷语定义我的人生! 说起曾国藩的科考之路,简直可以用“坎坷”二字形容。道光十二年(1832年),他第六次参加童试,试卷被学政张启庚批为“文理太浅”,不仅落榜,还被“悬牌批责”——试卷张榜公示,耻辱地挂在众人眼前供人评点。 据《清史稿·选举志》记载,这种“蓝榜”公示是清代科举中最严厉的惩罚之一,相当于当众打脸。 那段时间,曾国藩走在湘乡街头,总能听到路人的窃窃私语:“曾家那小子,读了这么多年书,连个秀才都考不上,真是丢人!”甚至有同窗冷嘲热讽:“你不如回家种田,省得浪费笔墨!” 面对这样的羞辱,换做旁人或许早已放弃,可曾国藩偏不信这个邪。他咬紧牙关,回到长沙岳麓书院闭门苦读,每晚通宵背诵经书,书院门廊的更夫击柝报时声成了他唯一的陪伴。 据《岳麓书院志》记载,当时书院的“夜课”制度极为严苛,诸生需彻夜钻研,而曾国藩更是自创“研几”日记法,每日记录十二项修身条目,反省自己的不足。 他在日记中写道:“科场失意,非天不助,实己不争也。”那份不服输的劲头,支撑着他一次次从低谷中爬起。 就在小偷夜闯后的第二个月,又一个深夜,曾国藩依旧在书房苦读。这一次,他早有防备——根据湖南古建筑保护协会的调研,湘中民居常在书房外墙嵌碎瓷片防盗,房梁上也设有“猫道”便于巡查。 曾国藩特意在书房外洒了些细灰,只要有人靠近,脚印便会暴露。果然,子时刚过,窗外传来轻微的脚步声,细灰上赫然多了一串脚印。曾国藩心头一紧,佯装未觉,继续低声背书。 黑影再次攀上房梁,嘴里还嘀咕着:“这蠢材还在读?真是不开窍!”可就在小偷准备下手时,曾国藩猛地起身,抄起书房角落的木棍,大喝一声:“谁在那里!”黑影一惊,慌忙跳下房梁,踉跄逃走,连鞋子都掉了一只。 那一刻,曾国藩站在书房中央,胸膛剧烈起伏。他看着地上的鞋子和被踩乱的细灰,心中燃起一股前所未有的斗志:连一个小偷都能三番两次欺到我头上,若我再不奋起,岂不是连命都要被人踩在脚下? 从那天起,他读书更加刻苦,甚至将小偷的嘲讽当作鞭策,贴在书案前,时刻提醒自己:不考出个名堂,绝不罢休! 道光十四年(1834年),曾国藩第七次参加童试,终于考中秀才,随后又连中举人、进士,步入仕途。他的努力没有白费,多年后,他成为清朝中兴名臣,创办湘军,平定太平天国,留下“立德立功立言”的千古美名。 据《曾国藩年谱》记载,他晚年回忆起那段落榜岁月时,曾感慨:“科场失意,恰如磨刀之石,虽痛而益锋。” 而那两次小偷夜闯的经历,也成了他人生中最深刻的转折点——正是那些嘲笑与屈辱,点燃了他的斗志,让他从一个“蠢材”逆袭为一代伟人。 夜深人静时,曾国藩是否会想起那两个深夜,那个轻蔑地骂他“蠢材”的小偷?或许会吧。但他更明白,人生路上,嘲笑和挫折就像刺,扎得人痛,却也能刺醒沉睡的斗志。