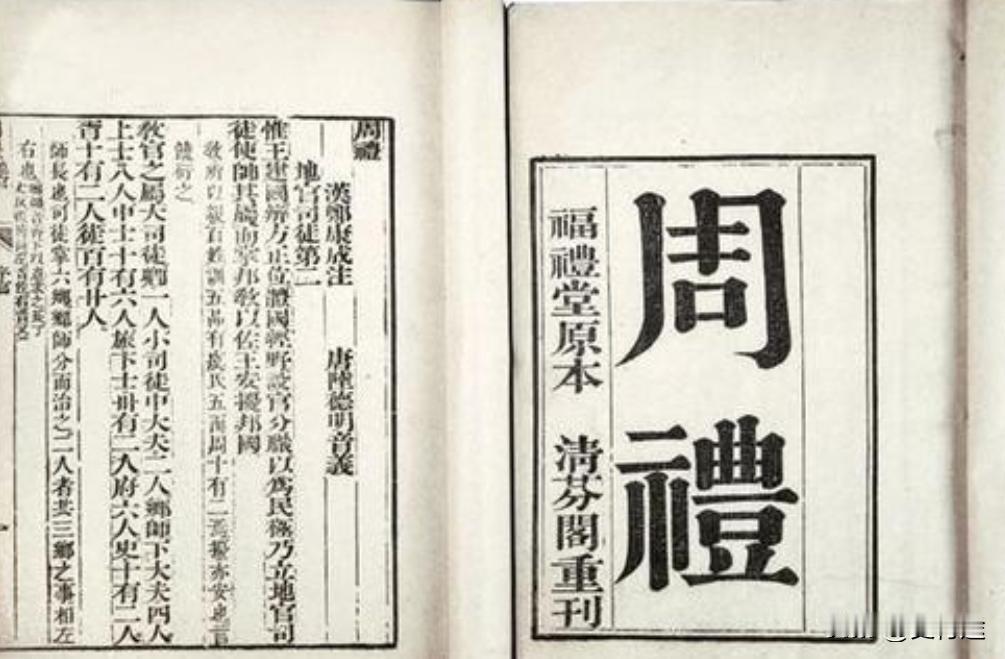

古代贵族犯事咋就不挨刀?揭秘“八议”那张护身符 “王子犯法与庶民同罪”这句话流传得很广,仿佛古代社会早就意识到法律面前人人平等。但真翻开史书看,不难发现,它更多是一种姿态、一种理想化的说辞。 现实中,从来都是“同罪不同刑”,尤其对那些出身显赫、功勋卓著的贵族而言。 这一点,在“八议制度”上体现得最为直接。这项制度源于西周,是贵族们手里的一种制度化“免责条款”。不管你犯了多大的错,只要符合“八议”中的条件——比如有血缘、有功劳、有德行,哪怕该杀头,也可能换成充军、罚金或者象征性地鞭几下了事。 它让“贵族犯法”这件事有了专属通道,也让所谓的“律法平等”变得虚无。 在西周,法律本就是为贵族服务的。整个社会的秩序建立在宗法结构之上,贵族有权有势,自然也有“法外空间”。《周礼·秋官司寇》讲到的“议亲”“议故”等条款,说到底就是为了区分“谁可以特殊处理”。制度不遮掩、不扭捏,直接把特权摆到台面上。 这不是道德滑坡,而是那个时代的统治逻辑。 问题在于,一旦制度默认贵族可以“特殊对待”,那它本质上就不是用来约束所有人的,而是区分“谁是统治者,谁是被统治者”。 普通人犯法就该接受制裁,贵族犯法先看资历。这不是法律的例外,而是法律的内核。 等到了秦朝,中国进入封建社会。 奴隶制度逐渐废除,普通百姓开始拥有一些名义上的权利。帝王开始自称“子民之父”,可这份“父爱”也得分等级。如果皇子真犯了事,总得找个合理的说法替他开脱,这时候,八议制度又被搬了出来。 以功代罪、以德减刑,表面上讲得通,背后依旧是权力和地位在撑腰。 汉朝更是将这套制度运用得炉火纯青。功臣得爵位,高爵对应特权,特权意味着豁免。不是所有人都生来是贵族,但如果你战场上立了功,也有机会被纳入八议范畴。 这似乎是一种进步——至少从“血统特权”变成了“功绩特权”。 晁错在《汉书》里说,“得高爵与免罪,人之所欲也”,这句话说透了封建政治的逻辑:权力与免责绑定,地位就是你的护身符。 不过,这种“护身符”也不是绝对的。 皇帝说给你,你才有;皇帝收回,你就没有。八议从最初的制度性保护,逐渐变成一种皇权工具。谁该赦、谁不该赦,全看皇帝一句话。后来明朝搞出“丹书铁劵”,更像是一种礼仪性质的政治恩赏。得了这块铁劵,理论上可以免死一次甚至两次。 但真要惹到皇帝不高兴,丹书照样救不了命。明代中期,有人握着铁劵依旧全家被灭,这种例子不止一桩。 皇帝本身也不愿意别人拥有真正的“免罪权”。一个有八议特权的大臣,说到底也是潜在威胁。 尤其在权力越发集中的背景下,臣子的地位越来越低,再拿着特权对抗圣意,那就是自找苦吃。所以明清以后,八议制度的适用范围越来越窄,名义上还在,实际意义已经大打折扣。 另一个推动特权制度衰落的重要因素,是民间意识的觉醒。 早期奴隶社会,人们对“贵族有特权”是习以为常的。但社会变了,老百姓也慢慢意识到,凭什么你犯法能逃?凭什么打了仗、封了侯就不用守法?陈胜、吴广在大泽乡喊出的“王侯将相宁有种乎”,就说明这股情绪早已积蓄多时。 随着这种对公平的渴望逐渐增长,朝廷也开始在法律设计上收紧特权。 一方面是为了顺应舆情,避免民怨激化;另一方面,也是为了防止权臣尾大不掉,威胁皇权。民意和皇权出奇一致地站在了反对特权的一边,八议制度自然就逐渐失去了它的空间。 从西周的法律豁免,到明代的丹书铁劵,八议制度的生命线横跨一千多年。 它的兴起,不只是法律技术上的创新,更是阶级统治策略的体现。它的衰落,也不是制度自身出了什么问题,而是整个社会结构、政治逻辑和民间情绪共同作用的结果。 有人说,中国古代历史像是不断循环的王朝更替,没有真正的进步。 但八议制度的变化,恰恰说明这种看法并不全面。如果一切都没变,那贵族的特权就不会被压缩,法律的形式也不会逐渐向“名义上的平等”靠拢。 制度虽然还残留旧影,但其象征意义已经从“权力的免罪”转向了“法治的例外”。 从普遍规则变成稀有赏赐,实质已经发生转折。 八议制度并非偶然,它是那个时代政治文化的一种自然生长。 只不过,它终究还是被历史的洪流冲刷掉了。人们开始希望法律不是为谁服务,而是为所有人服务。 虽然这个愿望在古代社会中并未真正实现,但它的出现,就是进步的起点。