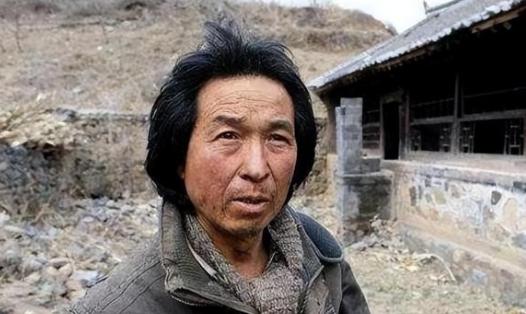

2000年,北大教授毅然辞职,带着校花妻子隐居山野,11年花光350万积蓄,不料七岁儿子的一句话,让他悔不当初... 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2000年初,北京大学校园里流传着一个令人震惊的消息:法学院年轻讲师王青松带着妻子和350万存款,突然消失在了茫茫人海中,没人知道他们去了哪里,也没人理解这对夫妻为何要放弃令人羡慕的工作和生活。 王青松的人生轨迹充满传奇色彩,他出生在河南洛阳的一个普通农家,父母虽然不识字,却格外重视教育,年少时期的王青松就展现出惊人的记忆力,这让他在求学路上占尽优势,17岁那年,他凭借着过人的天赋被破格选入信阳保密局工作,一天能背下500个电话号码,令同事叹服。 1977年,高考制度恢复,这个消息让在机要局工作的王青松看到了改变命运的机会,他毅然辞职备考,最终以洛阳文科状元的身份考入北京大学国际政治系,在北大园,这位比同学们年长的"王大哥"以其稳重的气质和出众的能力脱颖而出。 研究生毕业后,王青松留校任教,开始了令人艳羡的学术生涯,八十年代,全国掀起养生热潮,他凭借早年在白马寺学到的武术和中医知识,开办养生培训班,每人十元的学费,吸引了全国各地的学员,几年下来竟积累了350万元的财富。 在事业巅峰时期,他遇见了北京外国语学院的才女张梅,这位被誉为校花的年轻教师,虽比王青松小12岁,却与他志趣相投,两人很快步入婚姻殿堂,成为令人羡慕的才子佳人。 九十年代初,王青松的人生开始走下坡路,养生热退去,培训班无人问津,他两次报考北大哲学博士,虽然笔试第一,却在面试环节折戟,妻子张梅的教师生涯同样遭遇瓶颈,连续五年申报职称未果。 接连的打击让这对知识分子夫妇对现实产生深深的失望,他们开始质疑城市生活的意义,向往着一种纯粹的精神世界,最终,他们做出了一个惊人的决定:带着积蓄,隐居山林。 在燕山深处,他们租下了2500亩荒山,这里没有电,没有信号,与现代文明完全隔绝,他们住在简陋的石屋里,点着蜡烛照明,喝着山泉水,过着原始的农耕生活,为了追求"纯净",他们甚至不用化肥农药,连雇来干活的农民都不允许在山上留宿。 这是一场彻底的生活实验,他们试图用最极端的方式实践着自己的理想主义,在这片与世隔绝的土地上,他们种植粮食蔬果,饲养牲畜,完全自给自足,当张梅怀孕时,他们坚持不下山就医,王青松凭着研究的中医知识亲自接生,为新生儿取名"小宇"。 这个出生在深山的孩子,从小就过着与众不同的生活,他没有玩具,没有电视,没有同龄玩伴,但他三岁就能独自放羊,七岁就能背诵《论语》,在父母眼中,这样纯净的成长环境才是最好的教育。 2011年春天,一位偶然来访的记者打破了王青松一家的山居生活,当记者举起相机时,从未见过这种"神奇物件"的小宇流露出强烈的好奇,他天真地询问外面的世界,这个简单的疑问却如同一记重锤,击碎了父亲精心构筑的理想国。 这一刻,王青松猛然意识到,自己可以选择逃离现代社会,但没有权利剥夺孩子认识世界的机会,他们的隐居生活,在不经意间成了束缚孩子成长的无形牢笼,这个七岁的孩子,该去感受比这2500亩山地更广阔的天地了。 现实的考虑也在催促着他们做出决定,十一年来,山中的开支远超想象,光是雇工、买种子和维持基本生活,每年就要花掉将近30万,当年带来的350万积蓄已经快要见底,继续坚持下去,很可能陷入困境。 2011年4月,在北大老同学的帮助下,王青松一家重返北京,然而,11年的山居生活,让他们与现代社会产生了巨大的隔阂,他们依然保持着原始的生活习惯,用草木灰洗衣服的举动常常引来路人侧目,超市琳琅满目的商品让他们无所适从,连最基本的生活选择都变得困难。 最艰难的是小宇的教育问题,这个在山中长大的孩子,虽然能背诵古文,却完全不懂现代教育体系中的数学和英语,课堂上老师讲述的互联网知识,对他来说就像天书,同学们的好奇目光和窃窃私语,让他倍感压力。 面对这样的困境,王青松的不满情绪开始爆发,他公开抨击现代教育体制,认为它扼杀了孩子的天性,这番言论引发争议,最终导致学校劝退了小宇,这对于一心想让儿子接受教育的王青松来说,无疑是一记重击。 经济压力也随之而来,没有稳定工作的他们,不得不思考新的生存方式,有传闻说他们尝试开办"绿林山庄",销售无污染农产品,但收效甚微,面对接踵而至的困境,这个曾经不愿向现实低头的知识分子家庭,不得不再次做出选择。 信息来源:原文登载于中国新闻网 2011年4月17日 关于“北大教师夫妇遁入深山十几年 寻心中桃花源(图)”的报道