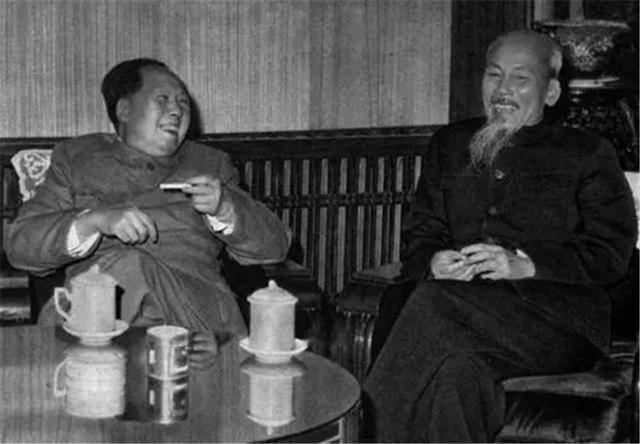

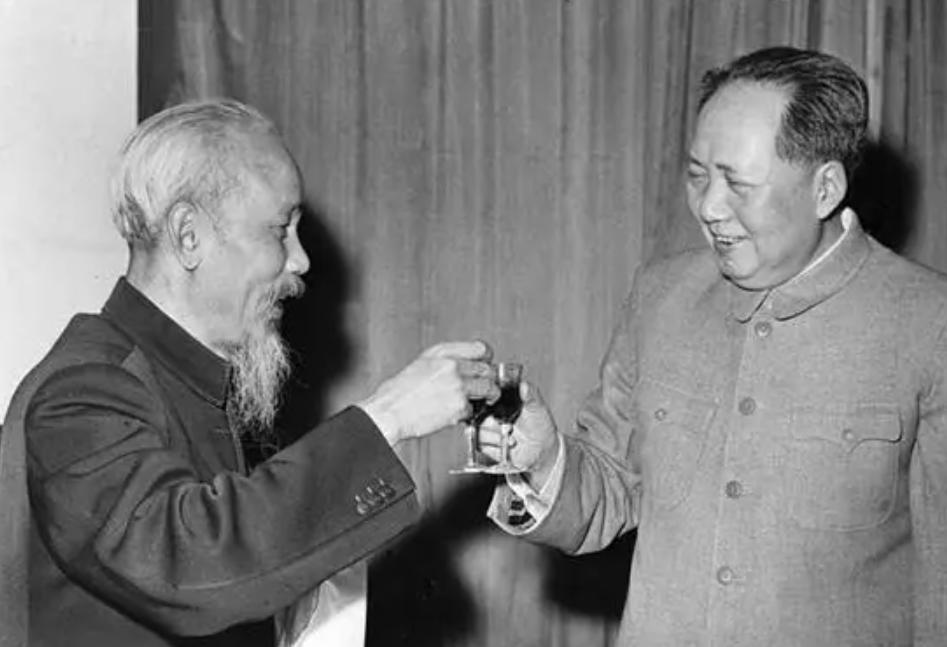

1965年胡志明提出互换拐杖,毛主席却第一时间拒绝:换不得换不得 “1965年10月11日下午三点,你那根竹竿真别致,我们换一下?”胡志明眯起眼睛,一边说一边把手中的红木拐杖往前递。毛主席笑着摇头:“老胡,换不得,这竹竿可不简单。”一句看似随意的对话,成了那年长沙会晤的一个生动注脚。 对彼此的了解,要追溯到抗法时期。1945年,胡志明曾秘密抵延安,短暂停留,毛主席送给他两句话:“民族独立,人民自由。”自此,两人在战火年代产生了深厚情谊。二十年后,美军加紧轰炸北越,胡志明再次访华,带着求援、报喜和问候三件事。那天上午,毛主席从韶山专列赶回长沙,穿灰色中山装,嗓子沙哑却精神矍铄。 午餐简单,四个热菜一壶白开水。胡志明提议:“主席同志,甘蔗你尝尝,越南南方运来的。”毛主席只削一小截,余下的递给对方,“留着路上慢慢嚼。”席间不提援助数字,只谈前线士兵缺什么立即补什么。胡志明连连道谢,毛主席摆手:“你们打前站,我们打后站,各尽其责。” 饭后,两位古稀老人沿湘江边散步。江风微凉,胡志明率先注意到毛主席手里的那根竹拐。竹节被磨得发亮,底部缠蓝色橡胶皮,握把处贴着一小块医用胶布,明显用得久了。胡志明的则是中越友协特制:红木藤柄,银圈包边,雕着越南国花莲花。走了不到百米,胡志明停下脚步,半开玩笑半认真地说:“竹子象征节节高,我想带回河内作激励。”于是便出现了文章开头的那句“换不得”。 毛主席为何坚决拒绝?第一,性格使然。井冈山时期他就喜欢自找“行军棍”,顺手折一根,方便实用。对熟悉的物件有依赖感,哪怕粗陋也舍不得换。第二,竹拐背后有故事。1962年在杭州九溪登山,随行卫士就地砍竹,晚上宾馆走廊里赶工打磨。毛主席见成品后连说三遍“好”,要求务必带回北京。从那天起,它不仅是拐杖,更成了陪伴工作、思考的伙伴。第三,老友心意。毛主席担心胡志明“吃亏”,这话听着玩笑,却反映了他一贯的谨慎:对任何可能引发外界误解的“礼尚往来”,都宁可少不愿多。 有意思的是,拐杖风波并未影响谈判氛围。当晚,《义勇军进行曲》的旋律在小楼里轻轻响起,两位老人在地图前推敲美军登陆点。毛主席拿竹拐敲着广南省标记:“敌人怕打夜战,多用空袭,你们就要躲深洞、设陷阱。”胡志明附和:“我们在乡下埋了竹签坑,老百姓说这是‘穷人打富人’的办法。”一句土办法,让毛主席点头道:“管用就行。”多年后,美军军史记载,“越军的竹签陷阱令人头疼不已”,不得不说,这段对话里已有雏形。 翌日清晨,胡志明要赶火车去南昌,再转机回河内。毛主席特意早点起床送行。当列车汽笛响起,他再次挥手,“老胡,拐杖还是自己的最趁手。”胡志明隔窗笑答:“我明白了,好的习惯不轻易换。”火车缓缓驶出站台,竹拐在阳光下闪了一下光——细节不起眼,却成了后来谈论两位领袖人格的经典画面。 一年后,两人于杭州再度相聚。毛主席依旧拄着那根竹拐,胡志明带了一盒越南春卷。寒暄之后,胡志明先把春卷放到茶几上,其次又拍拍自己手里的红木杖:“我可没丢,留着提醒自己低调。”毛主席哈哈大笑:“我也照旧没换。”这段插曲在当时的内部纪要里只有寥寥一行,如今读来却格外生动。 值得一提的是,毛主席身边工作人员统计,他前后用过五根拐杖:一根江西红枫木、一根陕北酸枣木、一根浙江竹子、两根友人馈赠的红木。真正随身年头最长的,就是这根浙江竹杖。它见证了庐山会议、武汉长江游泳、天安门城楼多次检阅,也陪他走过故宫、十三陵。1976年,竹杖被安放在丰泽园玻璃柜里,上端因常年摩挲呈现暗金色,连胶布也未拆下。参观者驻足时,总会低声感叹:简单物件,道尽风骨。 反过来看胡志明,他的那根红木杖后来被越南国家博物馆收藏,与主席竹杖的照片并排展出。解说牌写道:“原计划与中国朋友互换,终未如愿。”一句话,透露出两国革命家浪漫却务实的友情。 有人问,这段互换未遂的小插曲有何意义?在我看来,它揭示了一条朴素逻辑:真正的革命者,不以华贵为荣,而以适用为乐。他们更看重物件背后的劳动与情感,而非价格与材质。试想,如果当时毛主席顺水推舟,收下红木杖,也许没人指责,但他担心对方“吃亏”的一句玩笑,恰好体现了平等、真诚与节俭——这些品质,比任何外交辞令都能增进信任。 今天再读那年长沙散步的记录,不难理解毛主席为什么说“换不得”。不仅因为竹杖物超所值,更因为它包含了自力更生的精神。竹生南国,空心却坚韧,节节向上。一根不起眼的竹杖,恰好折射出他一贯的政治美学:朴素、灵活、刚中有韧。或许,这才是拒绝的真正原因。 岁月流转,红木与竹子都已静静陈列在各自国家的展馆里,沉默不语。但当年江边的风声、古稀老人爽朗的笑,以及那句“换不得换不得”,依旧像河水一样,在人们的记忆里轻轻荡漾。