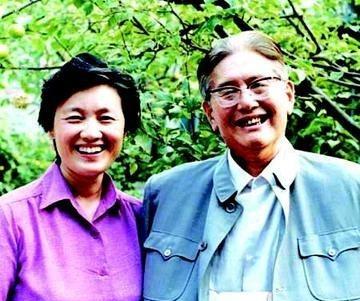

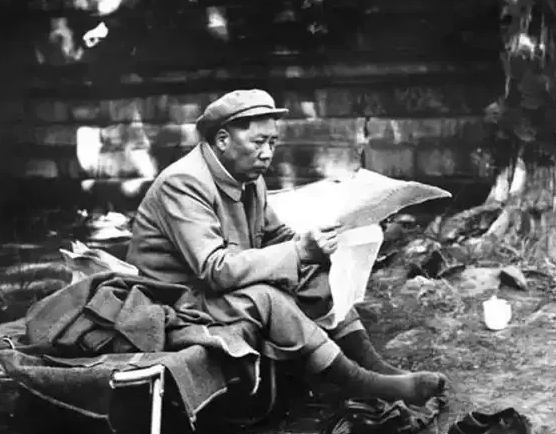

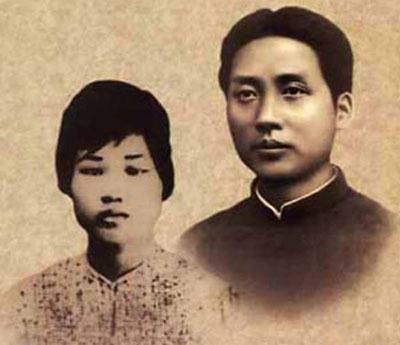

1950 年,毛岸英风尘仆仆回到湖南,看望年近八旬的外婆向振熙。并询问她有什么要求,向振熙却淡淡地说“我只要10万元。” 10 万元在当时是旧币,折算下来不过 10 块钱左右,却是她压在心头的全部牵挂。 向振熙 1870 年生于湖南平江书香门第,18 岁嫁给表弟杨昌济。 丈夫一心教育救国,常年在外奔波,她便独自撑起家庭重担:伺候公婆、抚育子女、操持家务,日子再紧也从未抱怨。 1903 年杨昌济赴日留学,33 岁的她带着杨开智、杨开慧在板仓村艰难度日。 1906 年湖南发大水,她把家中仅存的粮食分给灾民,这一幕深深影响了年幼的杨开慧。 1908 年,她坚持送杨开慧去杨公庙小学读书,尽管校舍简陋,仍鼓励女儿 “学问能撑住腰杆”。 1913 年全家迁居长沙,她全力支持杨昌济的教育事业,常与毛泽东等进步青年交流,甚至拿出家里的银元资助他们办刊物。 1920 年杨昌济病逝,家中经济崩溃,她精打细算供孩子们上学,还把丈夫的奠仪费拿出来支持毛泽东创办文化书社。 那时的她或许不懂 “革命” 二字,只知道 “孩子们做的是正事”。 杨昌济去世后,她帮杨开慧、毛泽东带毛岸英兄弟,祖孙相伴的时光成了毛岸英记忆里最暖的片段。 1930 年杨开慧牺牲,60 岁的她强忍悲痛,按党的安排将毛岸英兄弟送到上海交给毛泽民。 此后与外孙失联多年,她把思念藏在纳鞋底的针线里,硬是靠着种几分菜地熬了过来。 1950 年 4 月,向振熙八十大寿,毛泽东派毛岸英带着人参、鹿茸和亲笔信回乡探望。 老人满头银发,见了外孙便拉着不放,听他读信时,浑浊的眼睛里泛起光。 聊到心愿,她才轻声说:“欠邻居 10 万块钱,帮我还了吧。” 毛岸英心头一酸 —— 这位经历过丧女之痛、与外孙骨肉分离的老人,毕生所求不过是还清一笔小数目债务。 他立刻掏钱,老人却先拉他坐下,问起北京的天气,问起毛泽东的饮食,絮絮叨叨舍不得停。 毛岸英后来对人说,外婆的 10 万元,比任何豪言壮语都重。她一辈子没占过别人半点便宜,连邻居的恩惠都记了这么多年。 他替外婆还了钱,又去板仓给杨开慧扫墓,乡亲们说:“老夫人常念叨开慧和岸英,说他们是干大事的。” 这年 11 月,毛岸英牺牲的消息传来,向振熙把自己关在屋里一整天。 再出来时眼睛红肿,却对家人说:“伢子跟他娘一样,是为正事去的。” 她默默收起毛岸英带来的衣料,改做成小棉袄,说 “留着给将来的重孙”。 此后十年,毛泽东每逢她生日都寄来钱物,1960 年她九十大寿时,收到 200 块钱,反复叮嘱杨开智:“主席太忙,别总麻烦他。” 1962 年 11 月,92 岁的向振熙在长沙离世,手里攥着杨开慧留下的银锁。 毛泽东寄来 500 元丧葬费,建议将她与杨开慧合葬。 如今板仓的墓碑上,“杨老夫人与开慧烈士同穴” 的字样,静静诉说着一位普通女性如何用一生的坚韧,托举起两代人的理想。 她从未留下什么名言,却用 10 万元的心愿,把 “诚信” 二字刻进了岁月。 那些在艰难中坚守的善良与骨气,或许比任何勋章都更接近人性的光辉。

我的宠物犬叫天皇

🇨🇳最伟大的一家[作揖][作揖][作揖]

清纯 回复 07-12 16:07

伟大的一生

高山流水

高贵的品质永存千秋万代。千百年来中国妇女优良传统的代表。

王科宽 回复 07-12 18:24

你说的特别棒,点赞👍👍👍!老人没有豪言壮语,只有朴素的感情和真诚,她才是真正值得敬仰的好妈妈!

老胆爱电子管

朴实的老人家,向您一拜,向您全家一拜,泪目。

聽風者

这就是中华民族的精神[点赞]

用户91xxx12

主席一家满门忠烈,令人肃然起敬。这是中华民族的浩然正气,必万古长存,佑我华夏!

用户12xxx17

伟大的母亲!

用户10xxx37

伟大的母亲伟大的外婆伟大的老人,

心若静风奈何

伟大中国人[祈祷][祈祷][祈祷]

刘新辉

我的家乡就是用杨开慧名开慧镇,欢迎大家来开慧游玩

马孔龙

伟大的

杯中残影

伟大的前辈,伟大的母亲!!!

bison

看了让人泪目,老人家虽然也没有读什么书,但朴实无华的情愫,高尚的情操让人致敬!

花开富贵

非常感动!革命家庭的楷模[点赞][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰]

@惠

向老太养育出伟大杨开慧烈士,文老太养育出永远的东方红!

金华莱

伟大的外婆!

飞龙

伟大的母亲!

紫阳

杨昌济和向振熙一家是伟大的一家,中华民族的典范,向她们致敬!

木子

平凡伟大的女性

用户10xxx99

她老人家集中国传统美德于一身值得我们后人怀念!

用户18xxx15

你们发现了吗?领袖一大家子整个环境都是这种高贵品质的人。“物以类聚人以群分”我觉得在这里也适用。不管从哪方面来讲,杨昌济老先生一家当初也是为新中国做出贡献的人

漫步人生路

感动

用户98xxx49

仁义、友善、爱国、诚信,伟大的母亲,伟大的妇女

健康是福

最高贵的母亲品质莫过于此!

用户98xxx49

伟大的母亲

一块一

老杨家是无私的,是伟大的,当得三拜

用户10xxx24

一家忠烈,向老是我们平江人的骄傲!

雨后有彩虹

伟大的母亲,

永远

这就是中国人民伟大的母爱。向这位母亲致敬!

良坦

伟大的人物出自伟大的家族群体

赖新才

中国最伟大,最敬爱的一家人,千年留芳。

用户10xxx62

伟大的一生!

用户72xxx94

伟大的民族,坚毅的人民,朴素的家庭…

用户10xxx18

平凡又伟大的母亲![祈祷][祈祷]

用户18xxx94

一个伟大的中国女性

用户98xxx51

传统美德是中华民族的根。