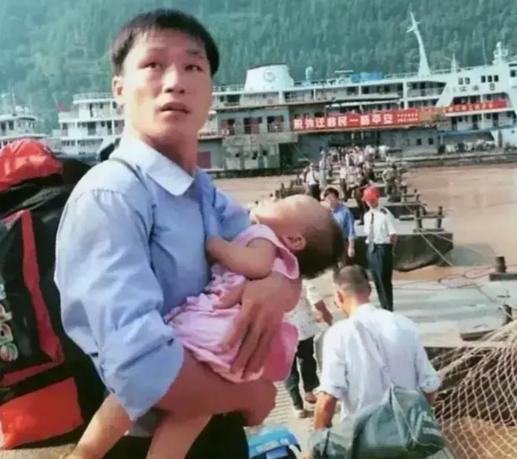

1993年后,三峡100多万人迁移,当时有山东、上海、广东、江西等11个省给她们选择,每人发20万安置费,连续20年每年有600元补助,上到一个月的婴儿,下到80多岁的老人,都要搬迁。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1993年,一纸调令传遍了长江流域的各个角落,上百万居民即将离开他们熟悉的一砖一瓦、一草一木,这是中国现代史上规模空前的一次人口迁移,也是一场和时间、情感、现实的博弈。 三峡工程的推进,意味着大规模的水库蓄水,而位于库区核心地带的上百万人,必须全部腾退,无论是刚出生的婴儿,还是八旬耄耋的老人,都不能例外。 对于这些从未想过要离开家乡的人而言,家不是房子,是习惯,是祖祖辈辈打下的根,是一棵树、一道墙、一方水井。 国家为此制定了系统的补偿安置方案,每位搬迁居民可获得20万元的一次性安置费,在随后的20年内,还能每年领取600元的生活补贴,这在当时,尤其是农村地区,已属一笔可观的资金,但真正的问题,是生活的全面重建。 移民的安置地遍布11个省市,从长三角的上海,到珠三角的广东,从丘陵水乡的江西,到农田密布的山东,每个人都可根据自身情况作出选择。 有些家庭向往城市的机会与热闹,选择奔赴东南沿海,期望在工厂、市场中寻找立足之地,也有人倾向于地理气候相近的江西、湖南,觉得这样更容易适应新的生活节奏,但现实从未如想象中温柔。 到了新的地方,第一道难关便是适应,这些从山区、水边搬出来的家庭,大多以农业为生,对本地土壤、气候极为熟悉,可迁往他乡后,新的土地不再种得出一样的庄稼,水源的利用方式、耕作节奏全然不同,老办法行不通,新技术还未掌握。 不少人不得不从头再来,有人转行进工厂,从最基础的岗位做起,也有人学着在新环境中开小店,卖老家的腊肉、鱼干,一点一点建立新的生活秩序。 语言与文化,也是一道厚重的墙,有的移民无法听懂当地方言,只能咬牙学习普通话,有老人坚持每天听新闻广播,年轻人则尝试模仿本地人的生活方式,有的人成功找到了机会,也有人在高物价和就业压力面前一度动摇。 国家层面也深知,仅靠一纸安置协议和资金分发,难以真正稳住这上百万人的根,于是各省市接收地纷纷加快配套设施建设,大量资金投入教育、医疗、交通等领域。 很多迁移社区配有新建学校,引入优秀教师资源,保证孩子的教育不因搬迁而中断,一些地区还建设了工厂,优先为移民提供工作岗位,从而帮助他们尽快融入新的经济体系。 三峡移民工程的推进,也离不开基层干部的辛苦奔波,他们深入每一个村庄,走进每一户人家,逐项解释政策、记录诉求、解决实际问题。 随着岁月推移,很多移民的生活渐趋稳定,有的家庭已在新家乡买下商品房,子女在城市工作、结婚、生子,有些老人甚至成为社区里颇有威望的“乡贤”,以家乡的传统手艺参与社区活动。 更有不少移民子女考入重点大学,在新城市扎根,为家庭争光,也为这场迁徙赋予新的价值与意义。 在国家电网的调度中心,在下游城市的用电数据里,在暴雨肆虐而堤坝稳固的汛期,那些被搬迁的人们也许无法亲眼看到三峡大坝的全部功能被释放,但他们早已成为这个巨大系统的一部分,他们的选择与忍耐,构筑了这道屏障的根基。 信源:封面新闻《三峡库区后靠移民的“进退”:30年变迁历史 见证从无到有|川流中国·上游行》