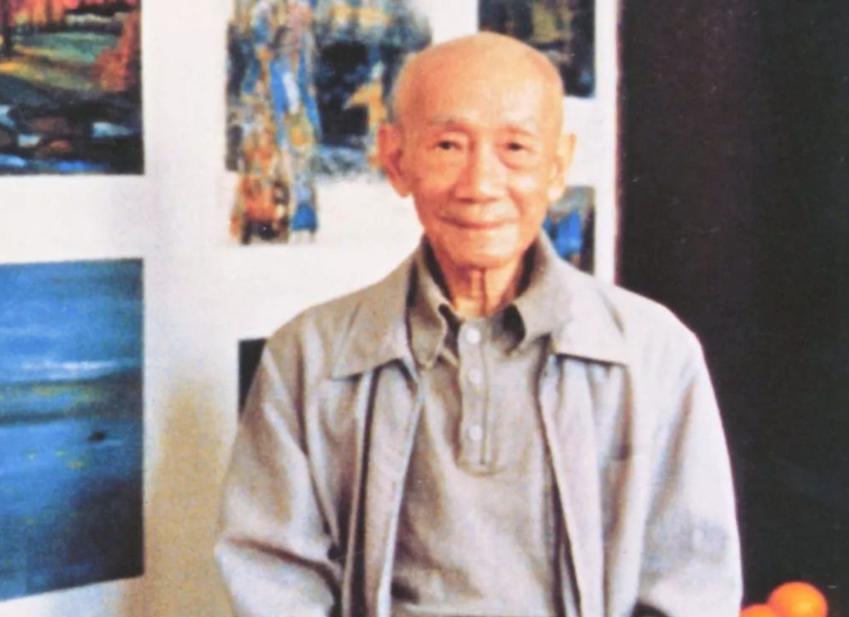

“不守妇道,就该沉塘!”1907年,林风眠母亲被族人抓去“沉塘”,年仅7岁的他拿起一把砍柴刀就冲向人群,怒吼道:“放开我妈,我要杀了你们!” 1907年,广东梅县阁公岭村,乌云压顶,村头祠堂前围满了人。人群中央,一个瘦弱的7岁男孩林风眠,双手紧握一把生锈的砍柴刀,眼睛通红,嘶吼着:“放开我妈!谁敢动她,我杀了你们!”他的声音在夏日的闷热中颤抖,稚嫩却带着决绝。村民们面面相觑,没人想到,这个平时沉默寡言的孩子,竟敢为了母亲阙亚带,与全族人对峙。 一个粗壮的男人推开人群,怒骂道:“野种!早该把你扔到后山喂狼!”那是林风眠的父亲林雨农,眼中满是对这个“忤逆”儿子的厌恶。刀尖微微发抖,林风眠却没有退缩。他的母亲,一个被拐卖来的瑶族女子,此刻被绳子绑着,头发散乱,脸上还带着未干的泪痕。她的命运,即将由族规决定——“不守妇道,沉塘处死。” 这一幕,成了林风眠心中永远的刺,也成为他艺术人生的起点。他用画笔,穷尽一生追寻母亲的影子,却再也无法触及那份温暖。 林风眠出生在1900年的广东梅县,家里世代以雕刻墓碑为生,日子清苦。他的父亲林雨农继承了祖业,性情暴戾,母亲阙亚带却是他生命中唯一的温柔。阙亚带是瑶族女子,被人贩子卖到林家,成了林雨农的“妻子”。她与当地人生活习惯迥异,语言不通,常常被族人嘲笑、排挤。林雨农对她非打即骂,视她为“可替换的物件”。怀孕时,她挺着大肚子挑水砍柴,一次因饭菜不合口味,被林雨农毒打致早产,林风眠因此来到世上,身体虚弱得像风中残烛。 刚出生的林风眠被父亲嫌弃,扔到后山。阙亚带拖着刚分娩的虚弱身体,在荆棘丛中找回儿子,用尽全力将他养大。林风眠的童年记忆里,母亲总是低头洗头,长发如瀑,温柔地哼着瑶族小调。那一刻,世界仿佛只有他们母子。他开始迷恋画画,母亲的背影成了他最早的画稿。每次画完,他都跑去给母亲看,她总是笑着说:“阿勤,画得真好,就是缺了点颜色。” 为了让儿子学会色彩,阙亚带常带他去村里的染坊。染坊里,颜料在阳光下闪着光,林风眠像发现了宝藏,沉迷其中。染坊老板是个温文尔雅的年轻人,得知阙亚带的遭遇后,动了恻隐之心,提出带她回瑶族探亲。阙亚带犹豫再三,终被他的善意打动,带着林风眠踏上了归途。然而,这一行却被林雨农视为“私奔”。他召集族人,追回阙亚带,决定按族规将她沉塘。 沉塘那天,祠堂前的空气仿佛凝固。林风眠偷听到族人的计划,趁夜砸破窗子,抓起厨房的砍柴刀,冲到人群前。他的小手被玻璃划得鲜血淋漓,却死死挡在母亲身前。村民们被这孩子的勇气震住,族长林维仁不忍孙子受罚,最终改判将阙亚带关进祠堂。 林风眠每天偷偷给母亲送饭,隔着木门低声喊:“娘,你别怕,我会救你。”但几天后,他再去时,祠堂已空。母亲留下一封信:“阿勤,娘走了。你长大了,离开这里,去找属于你的天地。”后来他才知道,母亲被卖到尼姑庵做佣人,几年后郁郁而终,母子再未相见。 这一别,成了林风眠心中无法愈合的伤。他发誓要用画笔留住母亲的模样,也要逃离这个充满暴力和冷漠的地方。 1919年,19岁的林风眠登上赴法国的邮轮,追寻艺术的梦想。在巴黎高等美术学校,他如饥似渴地学习,受后印象主义和野兽派的影响,画风逐渐融合中西。他笔下的仕女图,总带着母亲的影子——长发垂肩,眼神温柔而忧郁。他曾说,看到《蒙娜丽莎》时,总觉得那是母亲在凝望他。 1926年,林风眠回国,26岁便成为国立北京艺术专门学校校长,后又创办杭州国立艺术院(今中国美术学院),成为中国现代美术教育的奠基人。他的学生李可染、吴冠中、赵无极等人,后来成为中国画坛巨匠。然而,他的内心始终孤单。母亲的悲剧在他心中留下阴影,画作如《沉香劈山救母》寄托了他对母亲的思念和对不公命运的抗争。 1977年,林风眠定居香港,潜心作画。他的作品如《春晴》《江畔》《仕女》,以方形构图、灵动笔法和浓郁色彩,展现了中西融合的独特魅力。 1991年8月12日,他在香港病逝,享年92岁。存世作品寥寥,却因其珍贵被列入国家限制出境名单。 林风眠一生都在画布上寻找母亲。他用色彩留住了她的温柔,也用画笔对抗了命运的不公。他的艺术,不仅是中西融合的创举,更是一个儿子对母亲无尽的思念。1991年,他走完了92年的孤单旅程,留下画作如星光,照亮中国现代美术的天空。

盛宴

愿老先生在另一个世界与母亲团圆。