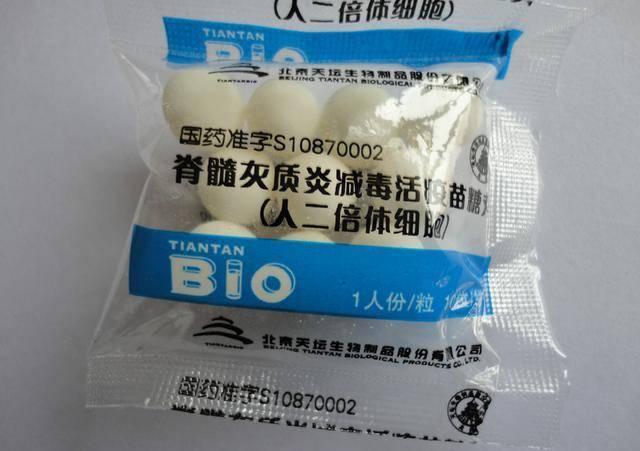

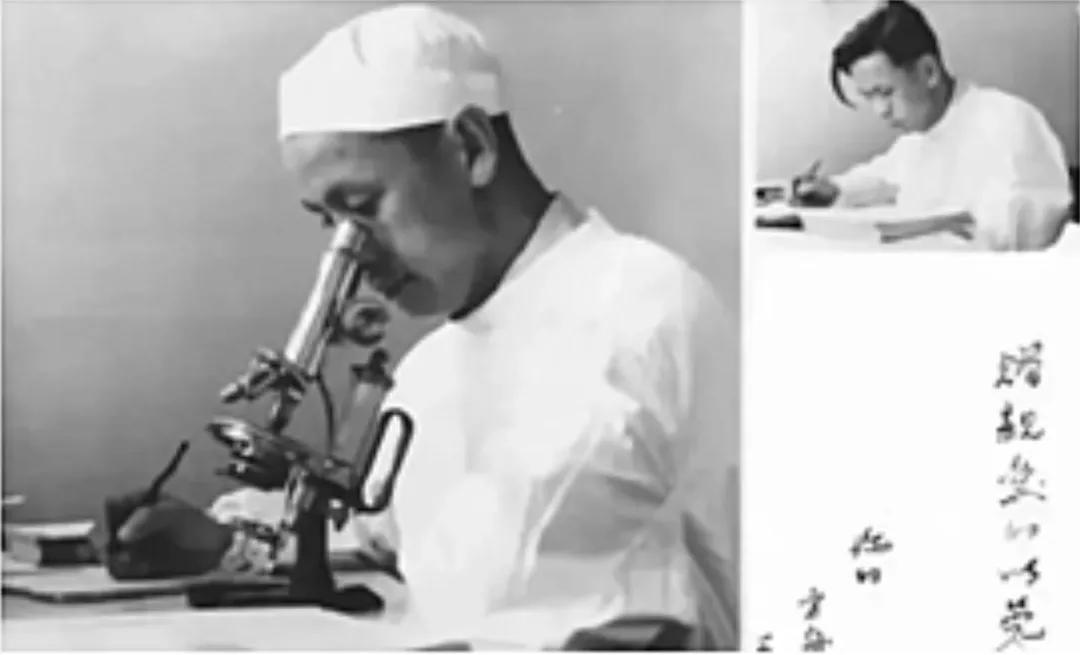

1959年,他趁着妻子出差,偷偷把一管液体灌入刚满一岁的儿子嘴里。看着儿子天真的笑容,他流着泪吻了吻儿子:儿呀,为了亿万孩子的健康,爸爸只能这么做了!爸爸对不起你。 大家还记得小时候打完针,我们都会吃一颗白色的“糖丸”吗? 这个“糖丸”的全称叫“脊髓灰质炎活疫苗糖丸”,又称“脊灰糖丸”,能够有效预防小儿麻痹症。 在上世纪五十年代,许多孩子突然站不起来了。 这个时候小儿麻痹症在全世界爆发,我国自然也不例外。 而有一个人在研究完疫苗溶液后,发现找不到试药的人,那么谁来做“第一个吃螃蟹”的人呢? 1955年,有一种可怕的“怪病”在儿童中悄然爆发。 孩子们先是发烧、呕吐,紧接着四肢绵软无力,最终瘫痪在床,甚至窒息死亡。 疫情迅速蔓延至青岛、上海、南宁等地,医院人满为患,哭声震天。 这就是脊髓灰质炎病毒,俗称小儿麻痹症的肆虐。 感染率高达90%,死亡率近30%,幸存者也大多留下终生残疾。 那时,恐惧笼罩着整个中国,家家户户紧闭门窗,生怕孩子染上恶疾。 国家危难之际,29岁的病毒学家顾方舟临危受命。 他刚从苏联学成归国,目睹过疫情惨状的他,心中早已埋下“消灭此疫”的誓言。 然而,现实冰冷而残酷。 当时国际上虽有疫苗,但美国垄断的死疫苗价格高昂,且需注射三次,中国根本无力承担。 苏联的减毒活疫苗成本低,但存在潜在风险,核心技术也秘而不宣。 顾方舟审时度势,力排众议,决定走活疫苗路线,自力更生! 1957年,他带领团队一头扎进云南昆明郊外的荒山,白手起家筹建“猿猴实验生物站”。 条件艰苦超乎想象,实验室是临时搭建的木板房,仪器简陋匮乏。 正值三年困难时期,研究人员饿得浮肿,却仍要省下口粮喂养用于实验的猴子。 就是在这样极端的环境下,顾方舟和同事们夜以继日地分离毒株、培养减毒、反复试验。 三年光阴,终于,在1959年底,第一批粉红色的减毒活疫苗溶液在简陋的实验室里诞生了! 当疫苗在动物身上实验成功后,顾方舟毫不犹豫,第一个喝下疫苗溶液。 同事们也紧随其后,在七天的忐忑等待后,所有人安然无恙。 但这只是第一步,疫苗最终的使用对象是婴幼儿,成年人的安全不能代表孩子的安全。 那么,谁,来为亿万中国儿童试这最后一关? 顾方舟环视实验室里一张张疲惫而坚毅的脸。 团队成员大多已成家,有年幼的孩子。 他们不怕自己冒险,但谁敢拿亲骨肉去赌? 作为领军人,顾方舟比任何人都清楚这份责任的重量。 如果连自己的孩子都不敢用,又凭什么把这药推向全国千千万万的孩子? 最终,他决定用自己刚满一岁的儿子,作为第一个儿童受试者! 这个决定,他没有事先告诉妻子。 于是,在妻子外出后,他偷偷带着那管粉红色的溶液回到了家。 看着摇篮里儿子天真无邪的笑脸,顾方舟颤抖的手拿起滴管。 当溶液滑入儿子口中,他紧紧盯着儿子,捕捉着每一丝细微的表情变化。 喂药后的日子,成了顾方舟生命中最漫长的煎熬。 他将儿子带在身边,寸步不离。 白天,他在实验室处理数据,眼神却总是不由自主地飘向一旁玩耍的儿子。 夜晚,他守在儿子的小床边,一遍遍测量体温,记录下每一个细微的体。 巨大的心理压力让他迅速消瘦,鬓角染霜。 同事们看在眼里,痛在心里,他们被顾方舟的牺牲精神震撼,也深知这份重担不应由他一人承担。 于是,团队成员默默地将同样的粉红色溶液,喂给了自己的孩子。 这是一场以骨肉为筹码的集体悲壮献祭! 一个月后,所有参与试药的孩子均未出现不良反应,血液检测显示,他们体内成功产生了抗体! 此刻,中国自己的脊灰活疫苗,成功了! 然而,顾方舟的脚步并未停歇。 疫苗溶液虽有效,但味道苦涩,儿童抗拒,且需低温保存,运输困难。 为了让亿万儿童顺利接种,顾方舟带领团队将液体疫苗改良为固体糖丸。 外层是甜甜的糖衣,内里是有效的疫苗。 这一小小的“糖丸”,不仅解决了口感问题,更大大延长了保质期,方便了运输和分发。 从此,一颗颗乳白色的“糖丸”,甜蜜了无数中国孩子的童年。 顾方舟,也被孩子们亲切地称为“糖丸爷爷”。 四十年如一日,他守护着中国儿童的健康。 2000年,世界卫生组织宣布中国已成为无脊髓灰质炎国家! 在庄严的签字仪式上,满头银发的顾方舟,提笔的手微微颤抖。 他签下的,不仅是一份宣告胜利的文件,更是一份对当年那个艰难抉择、那份深沉父爱与家国担当的最终答卷。 主要信源:(中国新闻网——“糖丸爷爷”归浙江宁波故土 “一生一事”造福千万幼儿)