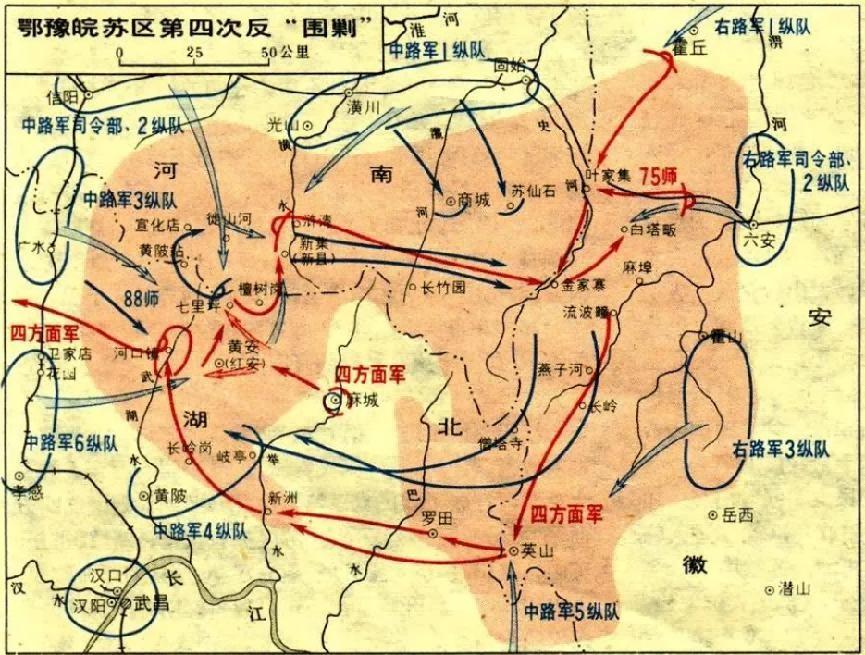

2002年,李紫阳回忆父亲李先念时坦言:他晚年一直耿耿于怀两件事 “2002年5月10日下午,他到最后总念叨的还是那两件事。”李紫阳对采访者说话时,窗外榆树的嫩叶在风里一颤一颤。声音不大,却一下子把人拉回十年前的病房:淡淡消毒水味,心电监护发出的单调蜂鸣,还有那张疲惫却固执的面孔——李先念。 很多人记住李先念,是因为他在新中国经济恢复期的决策,或者八十年代稳健的调控思路。可在女儿眼里,父亲晚年的世界被两道影子填满:一个是小脚却倔强的母亲王氏,一个是祁连山下再也无法点名的战友。影子越拉越长,直到他闭眼的那天仍未散去。 先说母亲。1927年黄麻起义,18岁的李先念扛枪离家。这一走,母子两人隔着半个鄂豫皖根据地。红四方面军辗转反击,战线像被风吹乱的线团,怎么也收不回来。1932年10月,红11师在河口地区与敌激战,炮声轰得山谷发抖。就在这时候,一位脚裹小布鞋、额头渗着汗的老妇人摸进了阵地。她说:“念娃,我就想看看你。”年轻的政委先是一愣,随即脸色一沉:“马上回去,这里要命!”火药味掺着嗓门,把母亲的泪逼出来。她没再回嘴,只把两块银元塞进儿子军衣口袋,转身走进浓烟。口袋里叮当的响声,被炮火一盖,再也听不见了。 后来,他以为自己还会回到李家大屋,以为母亲还能拉着他的手絮叨家常。现实却无情:部队一路西进,王氏在故乡病逝,连张照片都没留下。李先念反复告诉身边人:“不该冲她喊。”这一句后悔,成了他往后六十年最锋利的倒刺。 另一道影子来自战友。1936年冬,西路军在河西走廊奋战,风像刀,雪像盐,夜里零下三十多度。弹药缺、粮食缺,甚至连一口能咽下去的水都缺。李先念带着左支队边打边走,很多兄弟前一晚还挤在一条毡子里互相取暖,天亮却成了雪丘。有人咬着干裂的嘴唇问:“政委,还能走出去吗?”他只回答三个字:“一定能。”然而,能走出去的人最后不到五百。那一仗之后,“河西”两个字,在他心里比刺刀还冰。 建国后,李先念位高权重,行事却异常节俭。外宾夸北京宴会丰盛,他笑而不语,私下却对秘书说:“祁连山埋着多少人?他们连颗炒豆都没捞着。”这不是矫情,而是真切的内疚。遇到清明,他常端着茶盯窗子发呆,好几次被家人叫去吃饭,站起来才发现双腿麻了。 1992年春,医院病房灯光昏黄,他握着夫人林佳楣的手,呼吸细若游丝:“骨灰,撒大别山、大巴山、祁连山……我想回去陪他们。”两个月后,他走了。专机按中央批准飞越祁连山,舱门打开,一股寒风卷着骨灰洒下。机组成员说,那一刻的风声像呜咽。 李紫阳回忆父亲时,曾专门提到这个细节:“他从来没为自己提过其他要求,就这一次。”对一个在政治舞台上叱咤几十年的元勋而言,这份“唯一”,分量沉得惊人。可如果把时间拨回到河口、祁连山,就不难理解——那两件事是他欠下的债,他怕带不走,也怕还不了。 不得不说,李先念留下的,除了宏观经济文件和身后极简的资产清单,更有一种难以量化的情感负荷。对母亲的亏欠,对战友的惦念,把一个领袖的晚景拉近到凡人的忧伤。或许正因为如此,他才格外珍惜和平年代的每一粒粮食、每一张工单,也格外珍惜活着的同志。 试想一下,如果当年河口那声怒吼稍微柔和,或许母亲能听到儿子的叮嘱而不是呵斥;如果祁连山多一支补给,西路军的伤亡也许不会那样惨烈。但历史没有如果。李先念能做的,只剩把忏悔与思念写进遗愿——让自己的灵魂回到硝烟落定的群山,与母亲,与兄弟,相守。