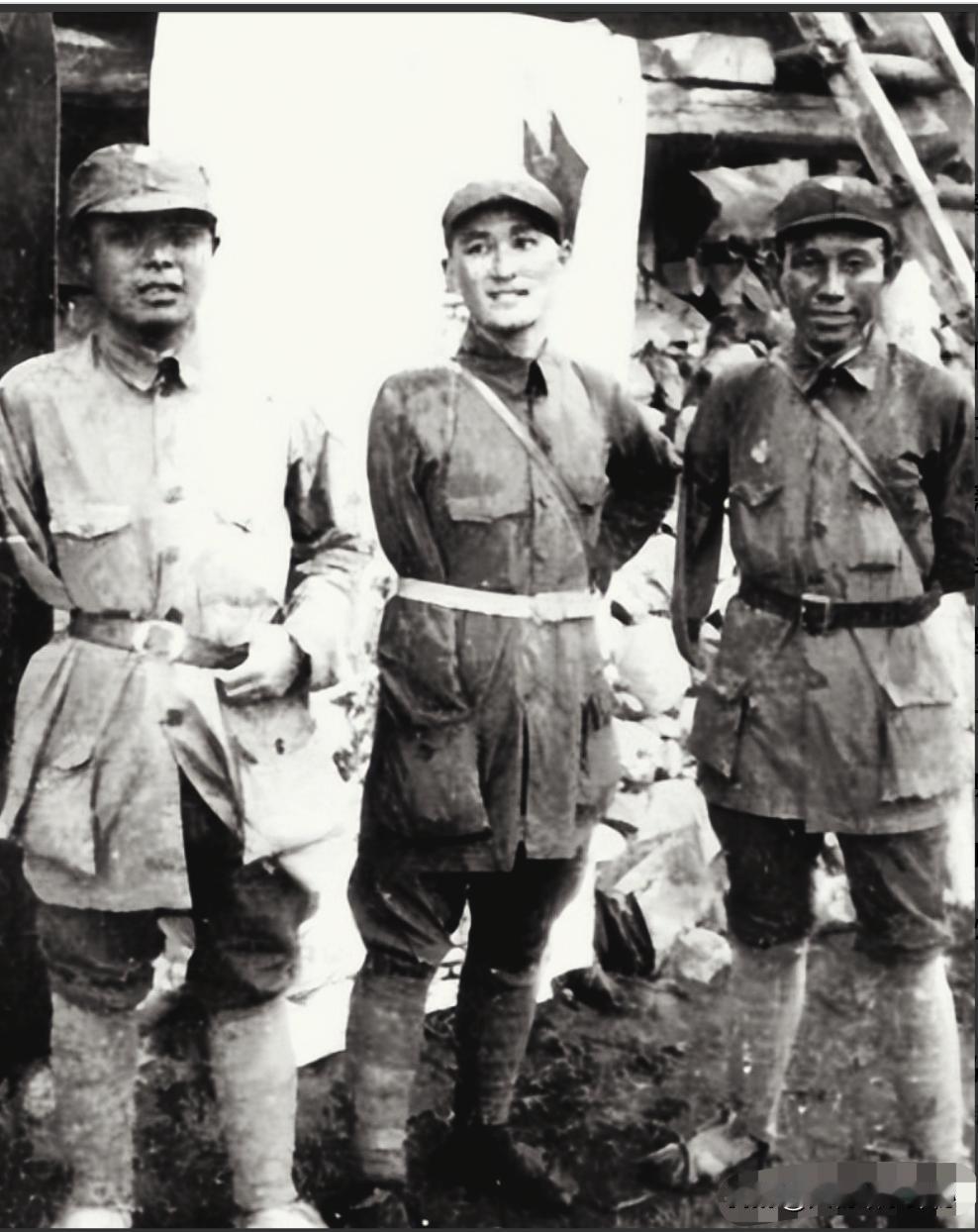

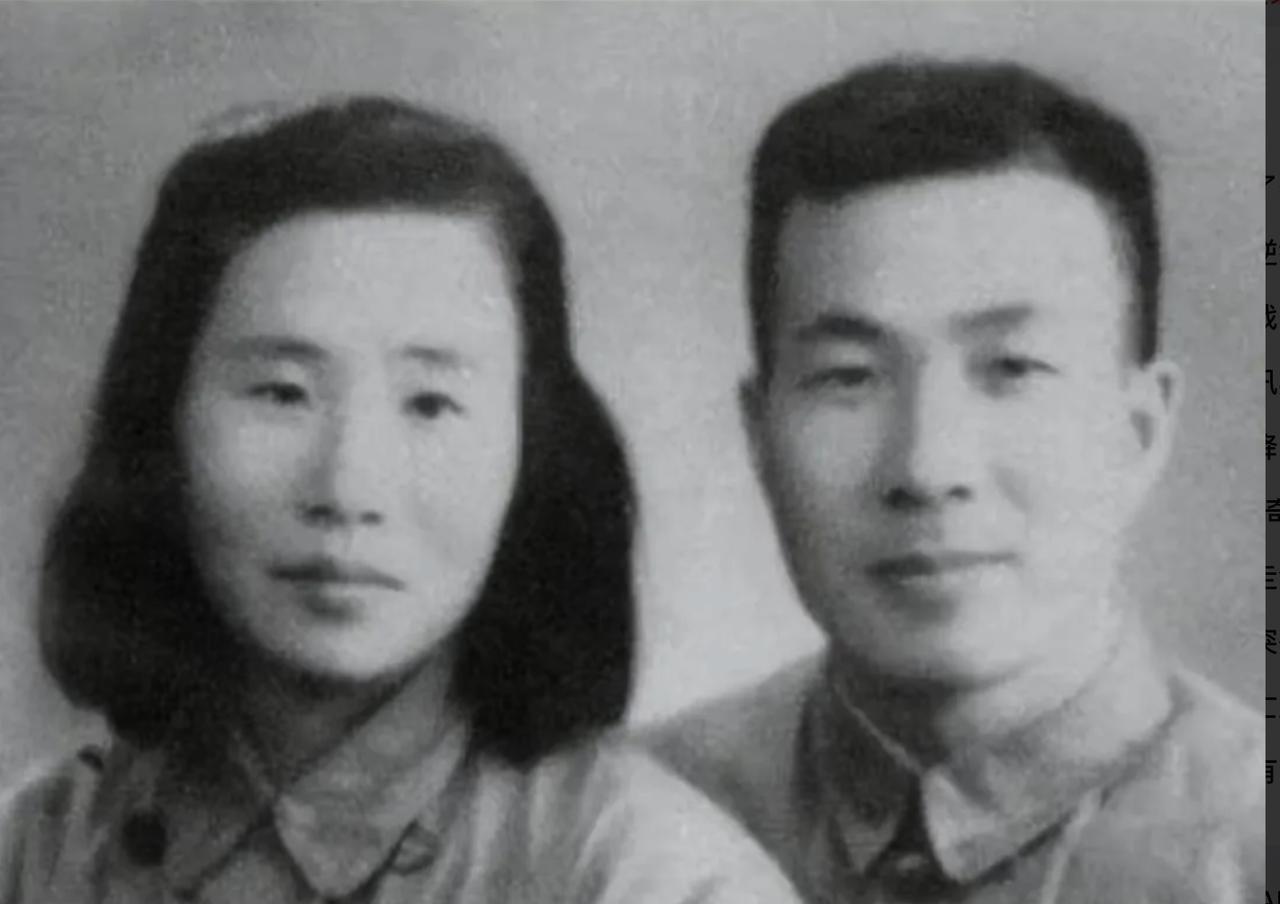

1943年,滇西抗战中,一名男医护正在救治伤员。不远处一名倒地的日军突然站起身来,并掏出一颗手雷,千钧一发之际,男医护开枪击倒日军,然后迅速把伤员护在身下,自己却被爆炸的弹片给击中了! 郑发平,1915年出生在陕西华县一户普通农家,家里靠种地为生,日子过得紧巴巴,但他从小就爱读书。村里私塾的先生常夸他脑子灵,记东西快。1930年代,他考上了省城的医科大学,学的是外科急救,平时没事就泡在图书馆,翻医书,练缝合,恨不得把所有知识都装进脑子里。抗日战争一爆发,华北那边打得不可开交,学校里爱国热潮一波接一波。1937年,郑发平没犹豫,报名加入了学校的医疗志愿队,背着药箱就上了山西前线。 他在山西跟部队跑了上百里地,路上给受伤的士兵包扎、打针,慢慢练出了一手好技术。有次在太行山打仗,他冒着炮火救了个重伤的机枪手,子弹从他帽子边上飞过,他手都没抖,稳稳给伤员止了血,战友们都佩服得不行。后来,他又去了华中战场,忙着救护伤员,手上满是老茧,医疗包的背带都磨得发亮。1942年,他被编进71军医疗队,跟着部队到了滇西。郑发平瘦瘦高高的,眼神特别坚定,每次有伤员,他总是第一个冲上去。战友说,他晚上常在帐篷里点着油灯写记录,嘴里哼着陕西小调,偶尔提起家里的媳妇和刚出生的闺女,语气里满是牵挂。 1943年10月,滇西抗战打得正激烈。中国军队为了收复失地,打破日军的封锁线,在怒江两岸跟日军死磕。71军87师260团一营接到命令,要从侧面突袭日军的一个据点,结果在山谷的密林里中了埋伏。枪声跟暴雨似的,炮弹炸得树枝乱飞,双方拼得你死我活。一营伤亡特别重,阵地前面全是受伤的士兵,血水混着泥土,空气里全是火药味。 郑发平背着药箱,在前线和后方之间跑来跑去,汗水把军装都湿透了。他一会儿给腿上中弹的士兵绑止血带,一会儿给胸口中枪的战士打吗啡,手脚麻利得像上了发条。在一块石头旁边,他跪着给一个肚子受伤的士兵清理伤口,刚把针头拔出来,就发现不远处一具日军尸体动了。那日军满身泥巴,爬起来就从腰里掏出一颗手雷,拉了引信,歪歪斜斜冲过来。郑发平眼疾手快,掏出手枪,半蹲着瞄准,一枪撂倒了那日军。可手雷已经扔出来了,冒着白烟滚过来。他想都没想,猛地扑过去,用身体压住旁边的三个伤员。手雷炸了,弹片四处飞,扎进了他的背和腿,血一下子涌出来。他死死护着伤员,直到爆炸停了,才倒下去,昏了过去。 爆炸之后,战友们冒着枪炮把郑发平抬上担架,送到云南施甸由旺镇的后方医院。担架在山路上晃得厉害,血顺着担架滴了一路。到了医院,医生给他清伤口、缝针,可弹片扎得太深,感染扩散得很快。他躺在病床上,身上裹着纱布,疼得满头是汗,还是抓着笔,歪歪扭扭写了一首诗,写的是想家想媳妇,想着抗战胜利能回去团圆。可没过几天,伤势越来越重,他昏迷不醒,1943年10月底,就这么走了,才28岁。 战友们含着眼泪把他埋在由旺镇附近一户叫董接林的村民家玉米地里,墓前就一块木牌,写着他的名字。董接林一家从那以后开始守墓,每年清明都去扫墓,拔杂草,摆点自家酿的米酒。董接林还到处打听郑发平的家人,可那时候战乱,消息闭塞,找了半天也没结果。几十年过去,董家三代人都接着守,墓碑旧了就换新的。2017年,当地志愿者和媒体一起帮忙,总算找到了郑发平的外孙女郑艾芳。她带着78岁的妈妈郑东香,来到墓地。郑东香摸着墓碑,哭得停不下来。她说,小时候妈妈总讲,爸爸背着药箱去打仗,说打赢了就回来,可再也没回来。 郑东香和董接林见了面,握着老人的手,一个劲儿道谢,后面一家子都给董家跪下了,谢他们守了74年。商量之后,郑发平的遗骸被迁回陕西,跟他媳妇葬一块儿。迁墓那天,乡亲们送了好多花,墓前堆得满满的。董接林那年已经九十多,听说英雄回了家,才算放下心。 郑发平的故事,不是个例。那时候,多少医护、士兵,为了抗战,把命都豁出去了。他们没想着当英雄,就是觉得国家有难,得出份力。郑发平那一扑,救的不只是那几个伤员,更是把抗战的精神传了下来。