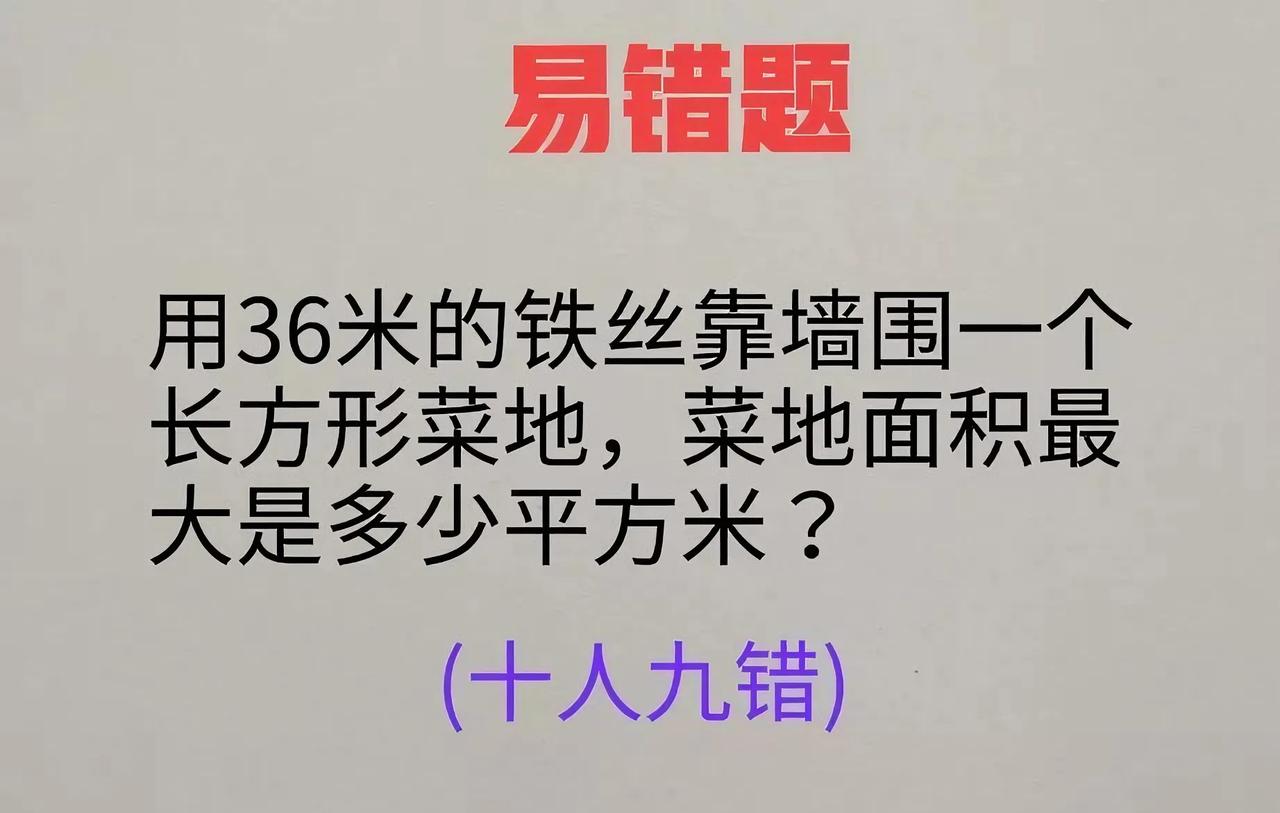

“这才是真专家!”87岁的姜伯驹院士直言:卡住我们脖子的不是别人,而是我们自己的教育!中国每年有800多万大学生毕业,可在数理化领域能有成就的却寥寥无几,能称得上世界顶尖科学家的更是少得可怜。 说起姜伯驹,可能有些人不太熟悉,但在数学界,这位 80 多岁的北大院士可是响当当的人物。 他有句话说得挺扎心,但听完又让人没法反驳 ——“不是别人要卡我们的脖子,而是我们的教育困住了自己!” 姜伯驹能说出这样的话,跟他这辈子的经历分不开。 他打小就生活在爱琢磨学问的家里,父亲姜立夫是有名的数学家,家里那股子求知的劲儿,早早就在他心里种下了种子。 16 岁那年,他考进了北大数学力学系,那会儿校园里到处都是建设新中国的热情,学习的方式也跟现在不一样,不怎么搞死记硬背,更看重你是不是真的理解了,能不能自己琢磨出点东西来。 他后来常说,真正的学问不在于分数多高,而在于能独立思考,底子打得扎实。 毕业后他留在北大教书,还成了数学家江泽涵的助手。 跟不同的学生打交道多了,他才真正明白啥叫 “因材施教”。 后来上世纪 70 年代末,他去美国访问,发现低维流形这个领域在国外特别火,可国内压根没人搞。 那时候他在数学界已经很有名了,完全可以一门心思搞自己的研究,但他偏不。他说宁愿少出点个人成果,也得把中国的教育弄好。 于是他就开始到处找国际上的最新资料,一点点梳理,把那些绕得人头晕的知识,变成哪怕是零基础的学生都能看懂的内容。 1980 年夏天,他先给北大的学生讲了低维流形,第二年干脆开了一门新课。 后来他教出来的学生,像王诗宬这些人,从国外学成后都回来了,成了这个领域的顶梁柱,还接着带新一代的学生。 姜伯驹自己就是在那种重视思考、重视根基的环境里长大的。 他父亲是数学家,家里的学习氛围特别浓,上了北大之后,校园里不搞死记硬背那一套,更看重理解和思辨,这些都让他打心底里觉得,学习不该只盯着分数。可现在咱们的教育,好像有点跑偏了。 姜伯驹觉得,根子还在教育上。 这些年教育上的问题,其实大家多少都有感觉。就拿 “双减” 政策来说,上面出台的时候,大家都觉得这政策能给孩子减减负,让他们能睡个好觉,有时间做点自己喜欢的事。 可到了下面,味道就变了。 小学一二年级不让考试?那就换个名字,叫 “学情调研”,题目难度一点没减; 说作业要少留,可好多孩子照样写到半夜,有的家长急得自己上手帮孩子写。 学校搞课后延时服务,本意是好的,可孩子在学校待快十个小时,回家累得只想躺着,到了周末,家长还得把孩子往家教那儿送。 这么一来,孩子的负担不光没减,反而更重了。时间长了,有些孩子对读书越来越没兴趣,心理也变得脆弱,这其实都是教育里的问题堆出来的。 再说说咱们的教育模式,这么多年过去了,还是没摆脱 “填鸭式” 的影子。 虽说也试过不少新方法,可大多像一阵风,刮过就没了。 老师在上面讲,学生在下面记,很少有机会自己琢磨、自己提问。 这样教出来的学生,应付考试可能还行,可真要让他们搞点创新、独立思考点东西,就有点费劲了。 还有人才选拔,“一考定终身” 这事儿,压得学生喘不过气。 为了个好分数,孩子们天天刷题,兴趣爱好、朋友交往全得往后排。 你要是分数不够,哪怕有别的本事,也很难被看见。 而且教育总想着让大家走一条路,不管孩子有啥特别的天赋,都得按一个模子来培养,那些有特殊才能的孩子,慢慢也就变得跟普通人一样了。 更让人着急的是,现在的教育太看重书本上的知识,不爱让孩子动手实践。 中小学课本里的内容倒是不少,可孩子没机会去用。 劳动课在学校里大多是走过场,老师在台上讲讲,学生在下面听听,真让他们干点啥,啥也不会;理化实验更是应付考试用的,考前突击练两天,考完就忘,根本谈不上真正理解。 这样学出来的知识,就像装在脑子里的死东西,没法变成解决问题的能力。 姜伯驹说的那些话,可能不好听,但确实说到了点子上。 教育这事儿,关系到一代代人,也关系到国家以后的发展。 或许现在还改不了太多,但能有人站出来说这些问题,能有人像姜伯驹那样踏踏实实做些改变,总归是件好事。 对此,您有什么看法呢?

用户21xxx27

你直接说反对教育产业化不就完了,兜这么大一个圈

水元

现在国家的成就怎么来的

桀骜冥王

孩子的时间精力有限 把最没用的英语给踢出去,到了大学想出国的可以自修