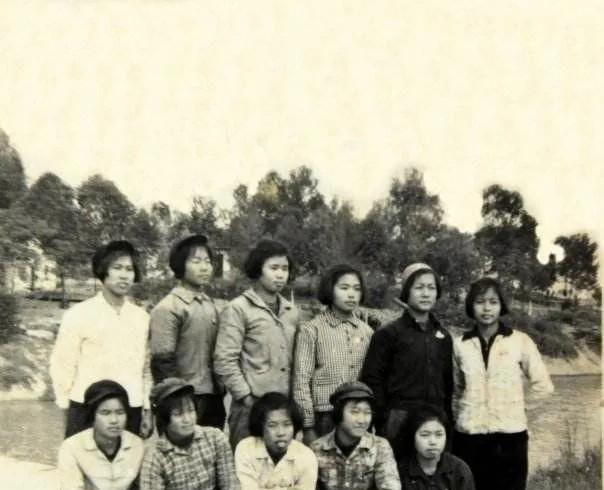

1978年,上海知青李明为了返城,和农村妻子提出离婚,他走那天妻女哀求:“带上我们吧!”可是,李明却头也不回…… 1969年,18岁的李明和其他上海青年一样,响应号召下乡插队。他去的不是啥风景优美的地方,而是黑龙江的北大荒——一片荒凉得让人心里发慌的土地。那时候,知青下乡被当成一种光荣,政府说是要接受“再教育”,为国家出力。李明家里不富裕,父母都是普通工人,他走那天,妈妈叮嘱他老实干活,别惹事。他带着点迷茫上了火车,开始了人生的新篇章。 到了北大荒,日子可不好过。冬天冷得要命,夏天蚊子多得没法睡,每天扛着锄头下地,累得腰酸背痛。李明不是啥娇生惯养的人,他慢慢适应了,学会了种地、修农具,还帮村里人干活。村里人没啥文化,他就主动教大家认字、写信,晚上点着煤油灯讲课,挺受人待见。村支书觉得这小伙子靠谱,就把女儿张雪梅介绍给了他。 张雪梅是个老实本分的姑娘,长得一般但干活麻利。她和李明一起教扫盲班,俩人聊着聊着就有了感情。1971年春天,他们结了婚,没啥排场,就是村里摆了几桌,乡亲们凑了点粮食当贺礼。婚后生了个女儿叫小红,日子虽苦,但也算安稳。可李明心里总有个疙瘩,他觉得自己不属于农村,早晚得回上海。 1978年,风向变了。国家开始让知青回城,李明父母来信说上海有工厂岗位,但只能他一个人回去。户籍制度卡得死死的,农村户口想进城几乎没门儿,更别提带老婆孩子了。李明这下犯了难:留在农村,守着老婆孩子过苦日子,还是扔下她们,回上海过自己的生活? 他想回城,想得心痒痒。上海有电灯、有电影院,还有他熟悉的街道和老朋友。农村呢?一年到头土里刨食,连个像样的医院都没有。可张雪梅和小红怎么办?他不是没良心的人,但现实摆在那儿,带她们走是不可能的。父母也催得紧,说家里条件有限,多了两个人养不起。思来想去,他咬咬牙,决定离婚,一个人走。 跟张雪梅提离婚那天,她没吵没闹,只是默默流泪。她知道户籍这堵墙翻不过去,签了字,把小红抱在怀里。李明收拾好行李,赶早上了去县城的班车。那天,张雪梅抱着小红追到村口,哭着求他带她们走,小红也喊着要爸爸。可他没停步,上了车就再也没回头。这事儿成了他一辈子的心病。 回了上海,李明日子过得还行。他进了工厂当技术员,靠着努力几年就升了职,工资也比农村时高不少。1983年,他跟厂里的文员王丽华结了婚,生了个儿子李强。外人看着,他算混得不错,住上了宿舍楼,生活比以前体面。可他心里总有阴影,每隔一阵就想起张雪梅母女,想起那天她们哭着求他的样子。 他每月给张雪梅寄钱,算是一点补偿。刚开始她还会回信,后来回得少了,语气也冷淡。时间一长,联系就断了。他知道自己没脸见她们,可还是放不下来。1995年,他出差路过那个村子,鼓起勇气去看她们。小红已经长大了,冷眼瞧着他,说他当年没回头,现在回来也没用。张雪梅也淡淡地说她们过得挺好,不需要他了。他留了点钱,灰溜溜走了。 再说张雪梅这边,她离婚后一个人带小红,日子苦得没法说。她白天干农活,晚上教扫盲班,靠着这点收入撑下去。村里人可怜她,经常帮衬点啥,小红也懂事,早早就学着做家务。后来农村条件好了些,张雪梅当上了村小老师,小红考上了医科大学,毕业后在县医院当了医生。她们母女俩硬是靠自己站稳了脚跟。 李明的事儿不是特例。那时候,1700万知青被送下乡,好多人跟当地人结了婚。可到了1978年,能回城的知青有60%都走了,像李明这样扔下家人的也不少。户籍制度就是个大坎儿,农村人想进城比登天还难。这政策让多少家庭散了?知青回城是为了啥?不就是想过好日子吗?可这好日子背后,多少人付出了代价? 李明的选择看着挺狠,但他也是被逼的。父母催、政策压,他不走还能咋办?可张雪梅和小红也没做错啥,为啥要她们扛下这些苦?这就是那个年代的无奈,谁也逃不掉。知青下乡是场大实验,有人适应了,有人撑不住,但不管咋样,日子还得过下去。 李明的故事让人心里不是滋味。他抛下妻女,是自私吗?还是现实太残酷?他后来过得不错,可那份愧疚一直跟着他。张雪梅和小红没靠他也活得挺好,这算不算另一种胜利?换成是你,你会咋选?是守着家人吃苦,还是一个人往前冲?那个年代的人,命都攥在政策手里,选啥都不容易。 今天看这段历史,咱们可能没法简单说谁对谁错。知青的事儿早就翻篇了,可它留下的教训还在。生活总有取舍,关键是你能不能面对自己的选择。李明没回头,但他也没能彻底放下。