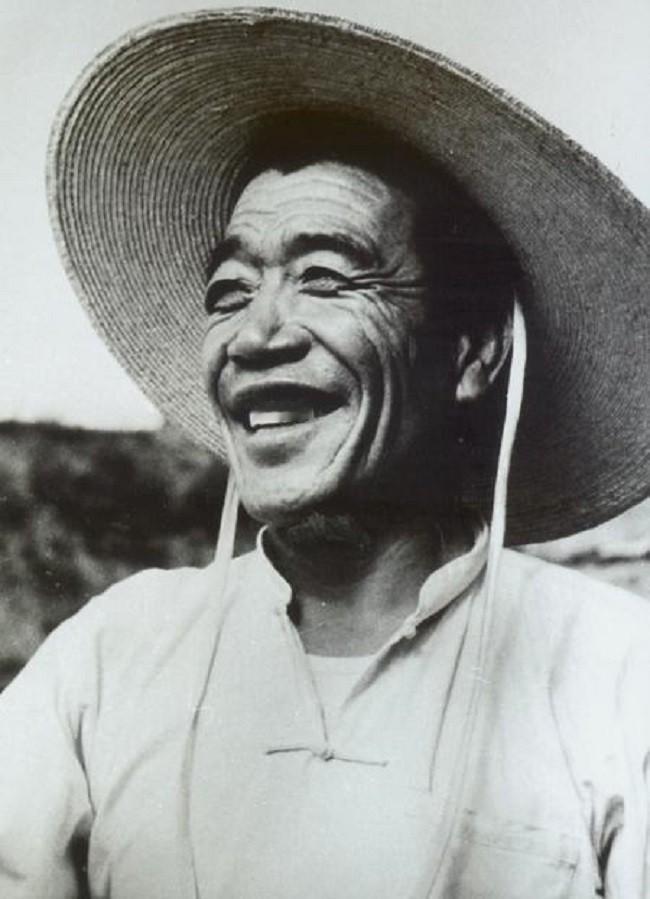

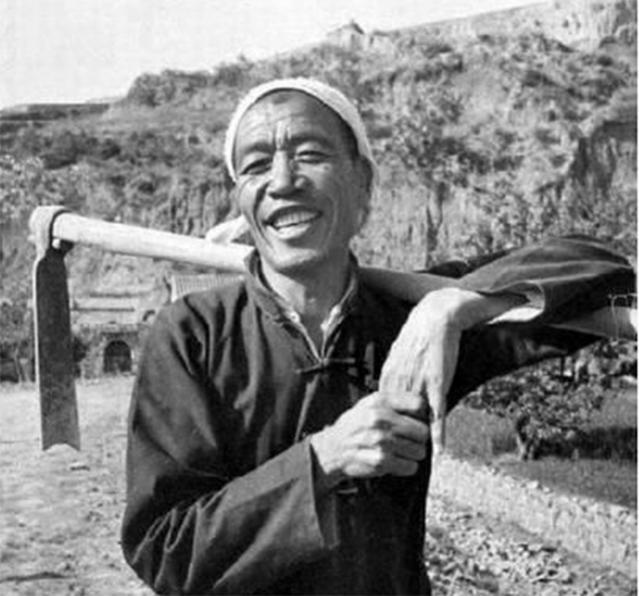

农民领袖陈永贵大胆开垦梯田,粮食收成翻番,晚年:没辜负毛主席 “1964年1月,北京,人民大会堂后台——’永贵,这次你得讲点新鲜的。’老刘悄声提醒。”陈永贵捋了捋褪色的棉衣,低低回了一句:“就把我在山沟里干的活儿掏出来,准行。”短短几句寒暄,道出了他此行的底气:敢讲实话,更敢干实事。 舞台灯光刺眼,回忆却清晰。陈永贵的眼前闪过黄土地、石窝渠、还有那一道道许多人说“根本种不出粮”的山梁。1915年,他生在昔阳县一个穷得叮当响的农户。父亲早逝,靠养父稳周老人拉扯长大。老人离世后,他把唯一几件旧农具交还给养母家,一句“欠账不能再传”,村里人记了他的人品,也记下了这个愣小子将来能成事。 抗日战争结束,土地改革铺开。二十来岁的陈永贵挽起裤腿下地,一边出力,一边琢磨怎么把产量提上去。那年他遇到一个十六岁的后生——小伙子哭得眼圈通红,只因“年龄不够”被互助组拒之门外。陈永贵心里咯噔一下:老人、少年都被晾在边上,土地再分也难翻天。他跑去找时任村支书贾进才,两人一拍即合,干脆拉起“老少组”。一句“只要跟着党走,就不会错”,让十几户人家抱成一团。头一年试水,亩产就比邻村高三成,消息传开,更多劳力自愿加入。 日子见好,却没多少人敢想“翻番”。原因简单:山多沟深,地皮薄,水一下雨就跑光。1952年,陈永贵被推成大寨党支部书记。接过印章,他在窑洞里摊开土纸,写下四个字:十年造地。听上去像天方夜谭,可他认准了两件事:梯田能锁水,水库能存水。说干就干。石块垒成坎,黄土填成台,硬是让山坡长出一层层“玉带”。大雨再来,泥浆不走,墒情稳住,谷穗颗颗饱满。三年过去,大寨亩产突破五百斤,一举冲进全省前列。 有意思的是,1963年那场连下七昼夜的大暴雨把大寨几乎洗平,省里电话一个接一个,却被陈永贵婉拒。他对乡亲们说:“外面困难的地方多,我们自个儿修得起。”几个月挑土搬石,坝重新竖起,梯田纹丝不乱。年底,中南局书记处书记李一清到大寨,先是皱眉看灾情,再是微笑看新坝,最后感慨:“这口气值钱。” 毛主席的注意也在此刻投向这座小山村。1964年南巡,他专门问起“陈永贵是哪几个字”。得知这个农民四十多岁才识字,却能把山沟子变仓廪,主席笑出了声:“识字不多,事情不少。”同年冬天,陈永贵进京参加人大会议。散会刚迈出门槛,听见周总理招呼:“永贵同志,请等一下。”当晚,毛主席生日家宴,农民、工人、科学家同桌。陈永贵拘谨得筷子都举不稳,主席夹菜给他,柔声一句:“多吃点,五十知天命,农民身板要硬。”这一刻,他心里泛起的,不是荣耀,而是压力——山村的账本必须继续写红。 时间推到1975年。周总理在病床旁交代:“国务院副总理的位子,你来挑。”陈永贵瞪大了眼:“我文化低,咋当?”总理轻轻一句:“共产党员,要听组织。”就这样,山里人搬进钓鱼台。没几天,他递条子给毛主席,理由简单:住这儿接触不到泥土。主席批示:“能下去的,都要下去。”接着又打趣:“钓鱼台无鱼可钓嘛!”于是,他又背起行囊,全国到处搞调研。高官牌子挂胸前,脚上却仍旧解放胶鞋。 户口照留大寨,国家发的工资也推了。他只要村里的工分——一天一块五。考虑差旅,山西省委和国务院各给补贴,他干脆把村里那份退回去。炊事员怕他饿着,买只鸡,他摆手:“面条就好。”这种“抠门”,有人不理解,他却说:“多花一分,就少攒一分发展钱。” 1980年,第四届国务院改组,他主动申请卸任。批文一下,他又站进北京郊区的试验田,照旧扛锄。旁人劝:“您是副总理啊!”他憨笑:“我是庄稼汉,不动土心里发慌。”那时的身体已大不如前。肺部检查出问题,他淡淡告诉儿子:“我这辈子没拖毛主席后腿,够本了,别折腾。”1986年,七十一岁的陈永贵在京郊病逝,葬回大寨,连骨灰盒都用普通木板。他说,土生土长,就该入这方土。 有人统计,他在国务院不到六年,跑了二十多个省区,写下厚厚的农业调研笔记,却没给自己添一处宅院。梯田依旧层层绿,石坎上草籽年年新。曾经庄稼人的诺言——“跟着党走,绝不会错”——被他用一生兑现。