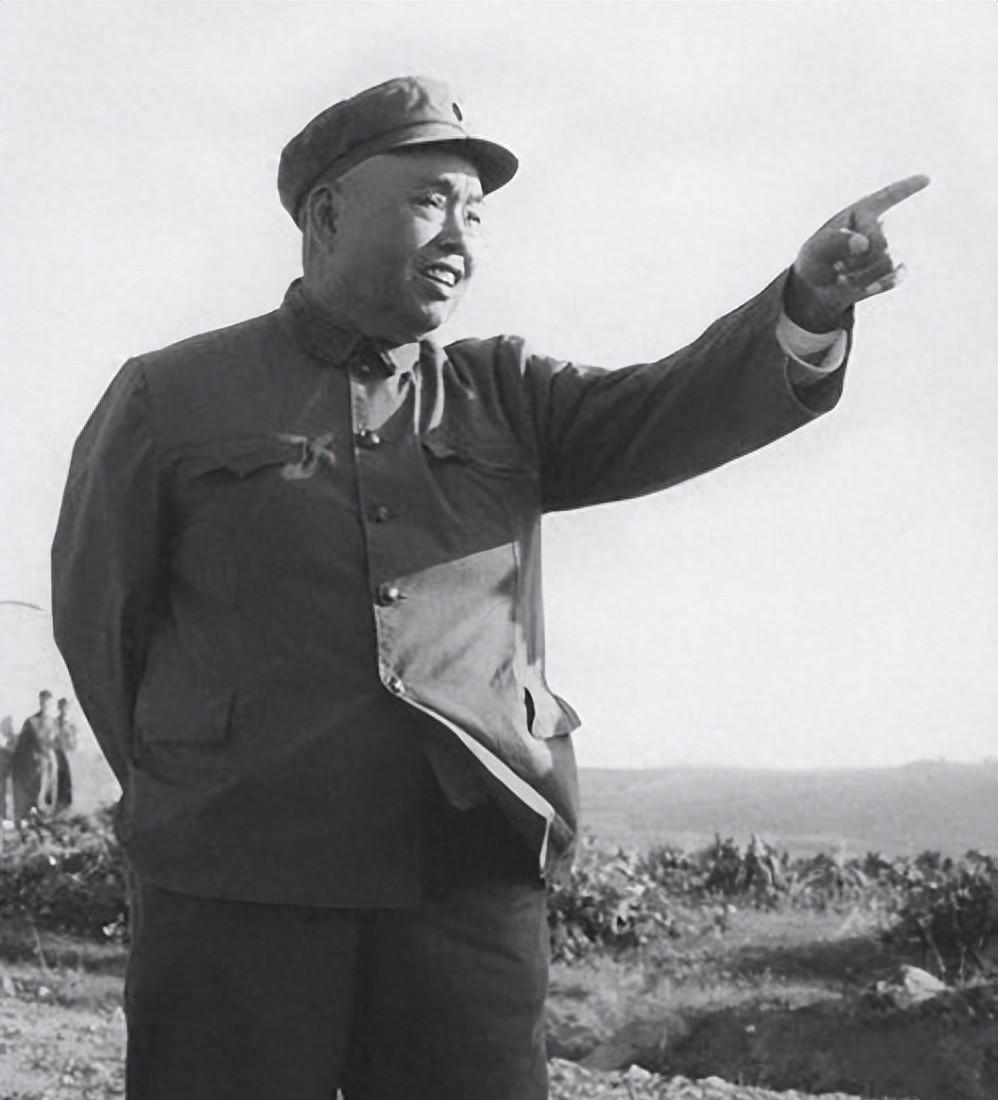

许世友当南京军区司令,最喜欢建农场搞生产。20世纪60年代初,他路过安徽霍邱城西湖,随从人员知道他的喜好,献计说:“司令,这湖泄了水,可是办农场的好地方呀。离咱军区基地近,又不要占百姓的房地。” 粉丝宝宝们在阅读时,可以点一下“关注”,并留下大家的看法! 许世友坐在办公桌前,眼前摊开的是安徽省委的批准文件,经过无数波折的项目终于得到了上级的正式批准,他的心中没有过多的欢喜,只有一种释然的感觉。 这个项目曾经遭遇过地方政府的强烈反对,曾经几乎被搁置过,他自己也在心里无数次反思过,这项工程究竟值不值得投入那么多的资源。 可最终的批准让他明白,无论外界怎么看待,这项事业最终还是迈出了第一步,在此之前,许世友已经付出了巨大的努力,他曾多次向安徽省委的领导们提出这项计划,但每次都遭遇拒绝。 最初是曾希圣,时任安徽省委书记,他对于环境和生态保护的担忧,使得这个项目始终无法启动,许世友试图说服他,指出军队需要自给自足,粮食供应的问题直接关系到部队的战斗力。 他甚至亲自带队前往实地,做了大量的勘察工作,提到历史上的成功案例,试图用实际数据证明可行性,可地方政府的担心并没有因此消除,项目依然被搁置。 许世友心中有些急躁,他不理解为何这么一个合情合理的建议会被反复拖延,甚至拒绝,他明白自己作为军区司令,手下的部队面临着巨大的粮食压力。 如果不能找到解决的办法,后勤保障可能成为部队发展的最大瓶颈,而军队如果只能依赖地方政府来解决粮食问题,必定会受到更多的制约。 他想要一个独立自主、能够保障军队作战能力的方案,而“排湖建农场”正是他看到的最佳选择,许世友的坚持源自他自小的成长背景,1905年,他出生在湖北的一个贫苦家庭。 家境的贫寒让他从小就懂得了粮食的珍贵,懂得了生活中的艰辛和困苦,他常常和母亲一起下田干活,吃着最简单的饭菜,忍受着生活的压迫感。 从小的贫困让他心生对自力更生的强烈渴望,尤其是在后来投身革命的日子里,他更加明白了一个道理:要想在这个世界上生存下去,就必须依靠自己。 而这些经历也深深影响了他日后对于军队建设的思考,许世友的革命经历同样充满了艰辛与困苦,在长征途中,他亲历了无数艰难险阻。 饥饿、寒冷、重重战斗,每一次的生死考验都让他更加坚信:“军队不能光靠别人,必须要自己有力量。”他所经历的种种磨难让他深刻体会到,如果一个军队没有足够的后勤保障,就无法在战争中生存。 而这种自给自足的理念,也成为他日后做出“排湖建农场”决策的重要动因,终于,在1970年代初,时任安徽省委书记的李葆华上任。 与曾希圣的坚持不同,李葆华更倾向于在不破坏生态环境的前提下,为部队提供更多的支持,许世友再次提出这一计划,和李葆华进行了细致的沟通。 这一次,李葆华没有反驳,而是认真听取了许世友的分析,他理解军队的困难,并且看到这一项目能够为当地经济带来一些效益,最终,经过一番深思熟虑,李葆华同意了这项提案。 许世友知道自己终于迎来了这个机会,他立刻投入到具体的实施阶段,他清楚这项工程不仅仅是一个简单的建设项目,更关系到军队的未来发展,甚至可能影响到整个地区的经济结构。 他必须要保证项目的顺利进行,不能有任何闪失,于是,许世友调集了大量的兵力和民工,开始了艰难的排水工程,排水、清淤、修渠、平整土地,整个过程如同一场浩大的战争。 尽管面对各种困难和阻力,许世友始终没有放弃,他亲自带队视察,不仅亲自下田帮助工人,也亲自安排每一个细节,确保工程不出差错。 五个月后,湖水终于被完全排干,13万亩农田如同一块肥沃的土地展现在眼前,许世友看着这片土地,心中满是自豪。 可农场的建设并没有一直顺利下去,随着时间的推移,土壤的盐碱化问题逐渐显现,地下水位下降,作物的产量也开始下降。 尽管许世友在项目初期已经做了大量的预防工作,但由于技术力量的不足,加之当时缺乏对农业土壤管理的深刻理解,农场的效益逐渐减弱。 到了1978年,地方政府和专家对该项目进行了评估,最终决定将湖泊恢复原貌,以便修复水文生态,农场的最终结局是逐步被废弃,土地再次被水淹没,历史的痕迹在水面下消失。 农场虽然最终被恢复成湖泊,但众人从中汲取的经验和教训,仍然成为了他们事业中的宝贵财富。