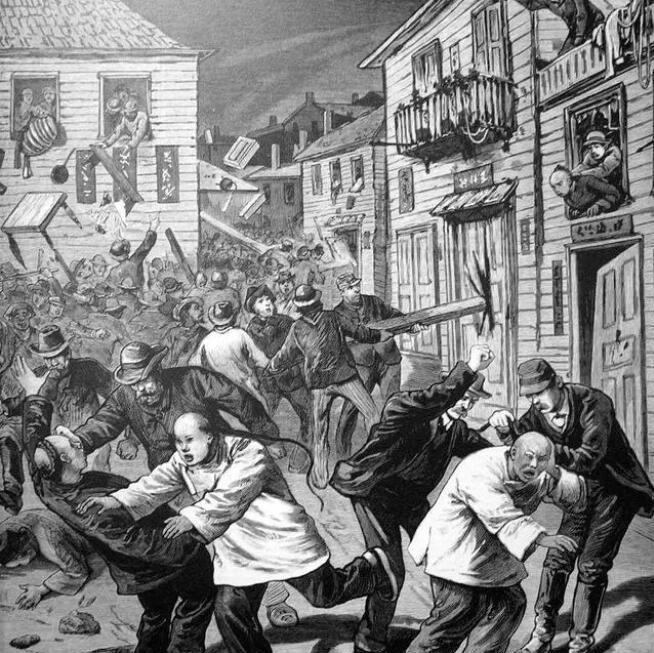

1968年,一个美国人说他在中餐馆吃完饭,就会感觉身体麻木和心慌。随后,一名美国医生展开实验,发现被注射味精的老鼠出现了急性脑死亡。 郭浩民,广东人,1950年代移民美国,成了国家生物医药基金会的生物化学研究员。他在医学领域小有名气,平时埋头实验室,研究氨基酸代谢,生活圈子多是学术同行。身为华人,他对中餐情有独钟,常去唐人街吃炒面、喝酸辣汤。1967年,他发现每次吃完中餐后,脖子发麻,手臂僵硬,还心跳加速,症状持续一两个小时。他问了几个朋友,得知他们也有类似经历。郭浩民凭着科学家的敏感,怀疑问题出在调味料上,尤其是味精,因为酱油和料酒在中国用了上千年,没听说过这种事,而味精是工业时代的新玩意儿。 1968年初,他给《新英格兰医学杂志》写了封信,详细记录了自己的症状和猜想。这封信语气克制,更多是提出问题,而不是下结论。他提到,味精可能与症状有关,但没说死是味精的锅。信寄出去后,他继续埋头研究,没想到这封信会掀起多大的风浪。杂志编辑收到信,觉得这事儿够新鲜,值得一发。为了吸引眼球,他们给文章起了个耸动的名字:“中餐馆症候群”。这标题一出,立马把中餐馆推上了风口浪尖。 1968年4月,郭浩民的信在《新英格兰医学杂志》刊出,标题“中餐馆症候群”迅速传开。杂志虽是学术刊物,但这篇文章没经过严格的同行评审,内容更像个病例报告。公众却不这么看,很多人读完标题就炸了锅,觉得中餐有毒。唐人街的中餐馆首当其冲,生意直线下滑。食客们开始挑三拣四,点菜时反复问有没有味精。餐馆老板为了自保,纷纷挂出“无味精”招牌,但这反而让味精的罪名坐实。 5月,《纽约时报》跟风报道,标题写得吓人,说“中餐馆症候群”让医生都摸不着头脑。文章引用了几个所谓专家的看法,矛头直指味精。街头巷尾,报纸卖得飞起,市民们聚在咖啡馆里议论纷纷。有人说自己吃中餐后头痛,有人说胸闷,全都赖上味精。媒体推波助澜,营销号为了流量,编出更离谱的故事,比如味精让人昏迷。公众的恐慌像野火一样蔓延,连超市里的味精罐头都卖不动了。 这时,华盛顿大学的神经科学家约翰·奥尔尼跳了出来。他做了个实验,给小白鼠注射高剂量的味精,观察到小鼠出现痉挛,脑组织受损。他写了篇报告,宣称味精可能引发脑死亡。这报告漏洞百出,没说清楚剂量,也没对比其他物质的效应。但媒体不管这些,标题直接写“味精致脑损伤”,吓得人魂飞魄散。1970年代初,《纽约时报》又发文,称孕妇吃味精会导致胎儿畸形,纯属谣言,却让主妇们把味精从厨房清了出去。 这场风波不光针对味精,还伤及华人社区。中餐馆被贴上“不卫生”的标签,公众的偏见愈演愈烈。一些人甚至公开抵制中餐,餐馆门外冷冷清清。华人老板们苦不堪言,只能咬牙降价,或者改用别的调味料。味精成了替罪羊,中餐馆成了牺牲品,背后还夹杂着对华人的歧视。这场恐慌,就像一颗石子丢进湖里,涟漪越扩越大。 1970年代,研究人员开始正儿八经地研究味精。加州大学的实验团队设计了双盲测试,让志愿者吃含味精的食物,监测心率、血压等指标,结果啥异常也没发现。1980年代,更多实验证明,正常饮食中的味精量远远不会引发郭浩民说的症状。1995年,美国食品药品监督管理局(FDA)站出来,明确说味精是“公认安全”的物质。国际食品添加剂联合专家委员会也在1987年取消了味精的摄入限制,等于给味精平了反。 加拿大历史学家伊恩·莫斯比后来分析,这场风波跟北美对华人的偏见脱不了干系。19世纪末,华人移民被污名化,中餐馆常被谣传用猫狗肉。郭浩民的信无意中点燃了这种偏见,味精只是个靶子。日本料理用味精也多,却没被攻击,原因很简单:日本移民历史短,歧视没那么深。莫斯比还指出,美国每年生产几千万磅味精,自己用得欢,却拿中餐馆开刀,明显是双标。 奥尔尼的实验也被扒出问题。他的实验用的是超高剂量味精,直接注射到小鼠体内,换算到人身上,相当于一次吃几百克。科学家发现,食盐吃多了也能让小鼠脑损伤,奥尔尼的结论根本站不住脚。味精的成分是谷氨酸钠,谷氨酸是番茄、奶酪里都有的氨基酸,压根不是毒药。研究还发现,味精的钠含量比食盐低,适量用还能减少盐的摄入,对健康有好处。 郭浩民没料到自己的信会闹这么大。他在1970年代退出公众视野,继续搞研究,1980年代退休,过上低调的生活。奥尔尼的学术声誉因实验争议受损,晚年转去研究别的课题,1990年代去世。中餐馆慢慢缓过气来,唐人街又热闹起来。科学还了味精清白,也让人们看清了偏见和谣言的危害。