盟友的“背叛”:当美国的关税大棒砸向自己人

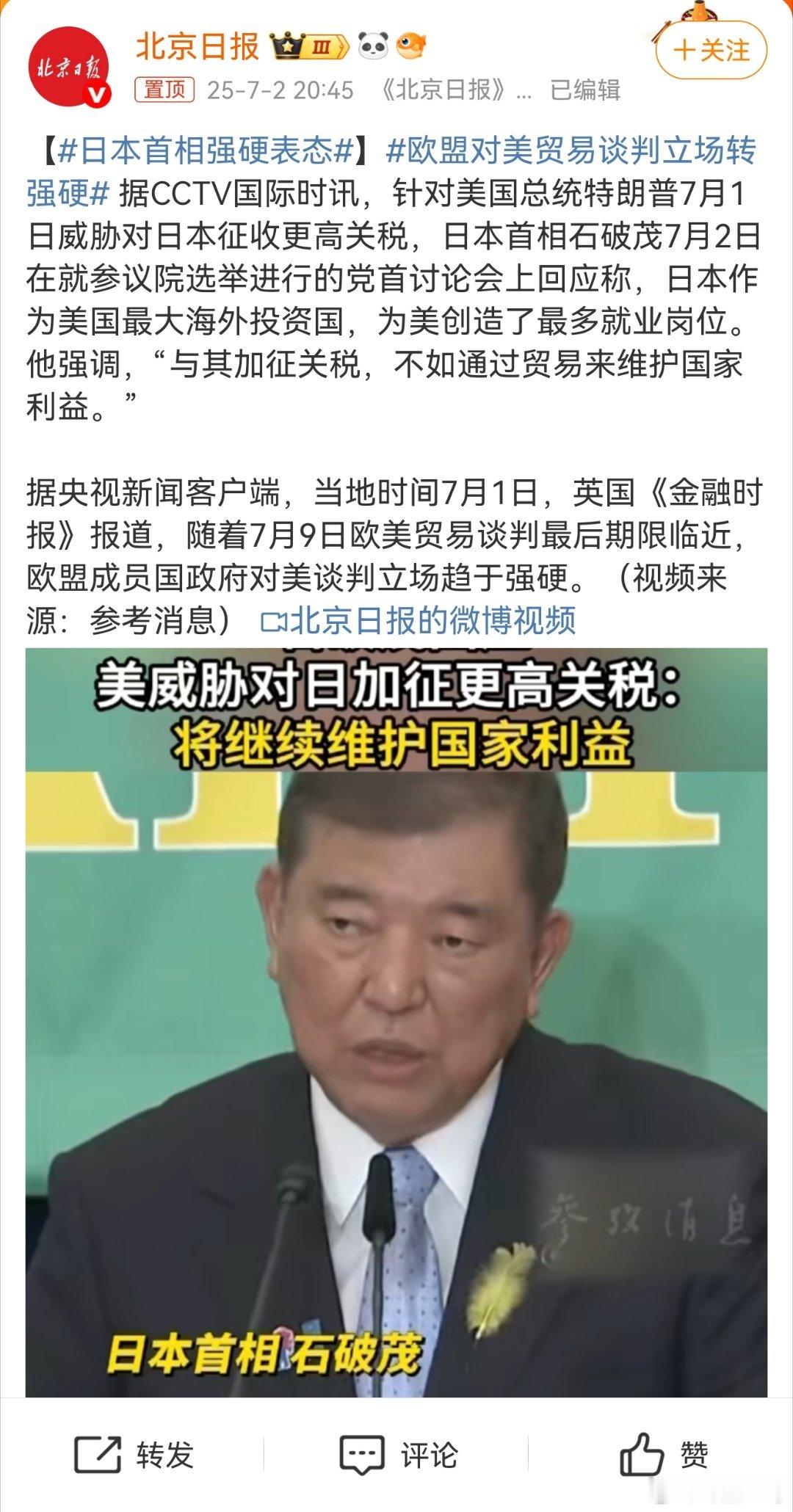

在特朗普政府挥舞关税大棒的第十个年头,日本首相石破茂的“温柔反击”与欧盟的强硬对峙,共同勾勒出一幅跨大西洋盟友关系的撕裂图景。当美国将枪口转向自己的“核心盟友”,这场贸易博弈早已超越经济范畴,暴露出霸权逻辑下盟友体系的脆弱性。

日本的“投资换和平”困局

石破茂强调日本是美国最大海外投资国的背后,是日本持续三十年的“经济赎买”策略。自1980年代美日贸易战以来,日本通过对美直接投资(截至2023年已达8000亿美元)、购买美国国债、开放农产品市场等方式,试图换取美国在安全领域的承诺。软银集团千亿美元投资计划、日本钢铁企业转向美国设厂等举措,本质上是用经济利益捆绑政治关系的无奈之举。

但这种策略正在失效。美国对日本汽车产业的关税威胁,暴露出其对盟友经济利益的漠视。正如王孝松教授指出,美国在历史上多次通过《1974年贸易法》301条款等单边工具打击盟友产业。日本试图用“创造就业”作为谈判筹码,却忽略了一个残酷现实:当美国将产业回流视为核心战略时,日本的投资优势不过是随时可以被抛弃的谈判筹码。

欧盟的“强硬觉醒”与历史循环

欧盟的强硬姿态看似突然,实则是对美国贸易霸凌的长期反弹。2025年3月德国车企因关税威胁股价暴跌11%的场景,不过是美欧贸易摩擦的冰山一角。从波音空客补贴战到汽车关税争端,美国对欧盟的打压从未停止。2023年欧盟对美净贸易顺差仅480亿欧元,远低于美国宣称的“3000亿美元逆差”,但美国仍以“不公平贸易”为由施压,其真实意图在于遏制欧盟产业竞争力。

欧盟的反击具有历史隐喻。1980年代美日贸易战中,日本通过产业转移和技术升级化解危机,而欧盟如今选择更直接的对抗。这种转变背后,是对美国信任的彻底崩塌。正如德国总统施泰因迈尔所言,美国“不尊重既定规则和伙伴关系”,迫使欧盟必须用强硬姿态捍卫自身利益。

霸权逻辑的自我反噬

美国的关税大棒正在反噬自身。2025年2月特斯拉在德国销量暴跌76%,正是美国贸易政策削弱本土企业竞争力的缩影。当宝马、大众等欧洲车企在美国本土创造13.8万个就业岗位时,美国却在用关税破坏这些产业链。更讽刺的是,日本对美投资回报率长期低于亚洲和欧洲市场,这种“赔本赚吆喝”的模式终将难以为继。

更深层的危机在于盟友体系的瓦解。日本和欧盟的反应揭示出一个残酷现实:当美国将“美国优先”凌驾于盟友利益之上时,所谓的“印太战略”“跨大西洋联盟”都成了空中楼阁。正如美欧航空补贴战持续17年仍未解决,美国的单边主义正在摧毁二战后建立的多边贸易体系,而WTO的瘫痪更让这种破坏雪上加霜。

后霸权时代的秩序重构

日本和欧盟的选择,预示着全球经济格局的深刻变革。日本在半导体、汽车领域的产业链调整,欧盟推动《数字市场法案》《碳边境调节机制》,本质上都是在构建“去美国化”的经济体系。当CPTPP、RCEP等区域贸易协定日益取代WTO成为新规则制定者,美国的贸易霸权正在失去根基。

这场贸易博弈的终极启示在于:任何以牺牲盟友利益为代价的霸权,终将被历史抛弃。日本的隐忍与欧盟的强硬,共同奏响了旧秩序崩塌的挽歌。当特朗普的关税大棒再次挥向盟友时,他或许应该听听德国工商大会的警告:“贸易战没有赢家”——这句话,终将成为美国霸权黄昏的墓志铭。日本首相强硬表态热点观点