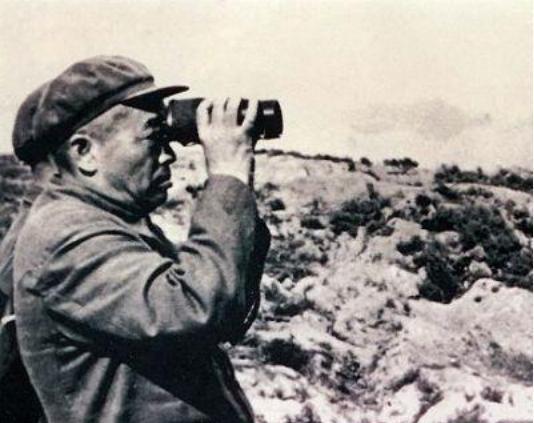

志愿军战场大胜,彭德怀下令休息两个月,金日成:怎么没和我商量 “1951年1月7日傍晚,君子里矿洞里弥漫着煤尘与寒气——‘老总,敌人溃败,要不要再压一把?’”正在踱步的彭德怀抬头,只吐出两个字:“收兵。”参谋怔住,枪炮声、欢呼声还在山谷间回荡,这一声令下像是急刹车,谁也没料到。 第三次战役刚刚结束,九个军拼着零下二十度的寒潮一路南推,一举拿下汉城,又把“联合国军”赶回“三七线”。在前线官兵眼里,美军并没显出多少能耐,不少连队甚至打出了“春节前打到釜山”的标语。可就在势头最猛的当口,前线电台同时收到了停止追击、原地休整两个月的电报,重读三遍依旧让战士们直挠头。 外界不解,内部也有质疑。“敌人被打得东倒西歪,为什么不一鼓作气?”总参作战处的记录里,类似的追问整整填了两页。事实上,第三次战役的胜利背后,也埋着随时可能翻盘的隐患——从临津江到汉江,志愿军平均补给线被拉长了四百公里,每条通道都要靠牲口和人力往前运粮。更棘手的是,二十多万将士身上伤寒、冻疮、胃痉挛此起彼伏,能坚持射击已属不易。 彭德怀把这份隐忧写进作战日记:“若再南下八十公里,侧翼将完全暴露于仁川登陆点,且弹药仅够两昼夜。”他清楚,美军海空优势依旧在,李奇微从没打算一味后退,正在海岸一条条码头上堆集坦克和新鲜部队。志愿军若陷入长距离奔袭,运输打不赢飞机,后勤就会掉链子。 彭德怀的“急刹车”还没传遍战壕,苏联军事顾问拉佐瓦耶夫便冲进指挥所,情绪激动地拍桌子:“世界上哪有赢了仗却不追的元帅!”彭德怀没有抬头,只把地图往对方面前推了推:“你们的卫国战争有坦克群和火炮群,我们没有;你们有从莫斯科直达前线的铁路,我们没有。打法自然得变。” 事情还没摆平,金日成的车队于1月10日突兀抵达司令部。他进门直接发问:“这么大的决定,怎能不提前商量?”彭德怀请他坐下,摊开伤亡统计:五万四千名伤亡、四万名非战斗减员、棉被油料见底。“再冲,胜算仍有,可代价会让后续几年都没法打。”金日成沉默良久,只挤出一句:“速胜情绪确实有点重。” 时间倒回到1950年10月19日夜,鸭绿江边北风凛冽。那天彭德怀没带翻译,一行人在新义州差点迷路,多亏朴宪永赶来带路。三天后,他与金日成首次会面的大洞村离美军空降兵只有几十公里。若不是邓华抢在天亮前带人赶到,两位最高指挥官很可能成为麦克阿瑟的“战俘礼物”。彼时的危机,总让彭德怀记在心头——敌空降、我无空军掩护的局面随时可能重演。 也正因那段经历,彭德怀对后勤和侧翼安全格外敏感。第三次战役后,他判断美军下一步必在仁川或原州再搞登陆,同时利用制空权截我补给。他必须让三十万大军“屯一口气”,等补给线跟上,再伺机发动机动防御与反击。 不得不说,停战休整的命令传到基层,反对声此起彼伏。连队政治指导员们挨个作思想工作:“打仗不是擂台赛,拼到没子弹就不好看了。”两个星期过去,棉衣、军靴、粮食、炮弹分批运到,官兵才明白老总的良苦用心。紧随其后的消息更让人后背发凉——1月25日,美军果然在仁川集结登陆部队,企图切断志愿军退路,但被提前构筑的防御阵地和灵活机动所化解。 休整结束后,第四次战役打响。志愿军用诱敌深入、分割歼灭的方式再挫联军,七万八千人被写进战报。拉佐瓦耶夫已被调回莫斯科,斯大林在答复电报里称赞:“在朝鲜战场,一切行动听彭德怀同志指挥。”金日成对那句“怎么没和我商量”再未提起,却把“联军因志愿军而恐惧”挂在嘴边。 两个月的静默,让前线将士补齐弹药,也让对手明白志愿军并非只会猛冲。事实证明,适时收兵不是退却,而是蓄势。静默之后的枪声,更准、更响,也更让人心安。