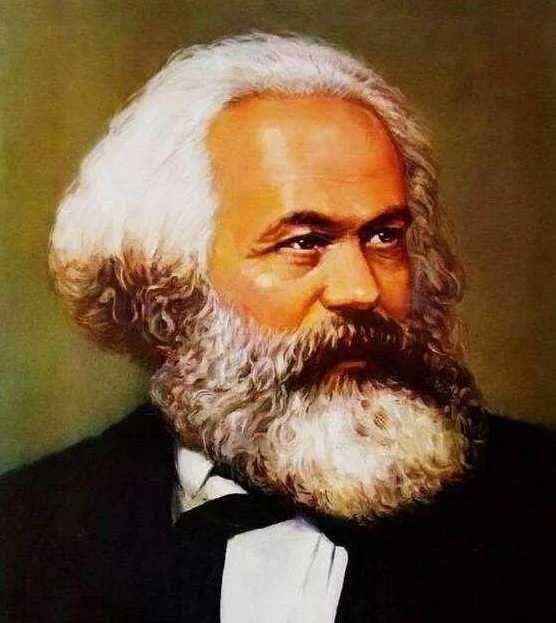

马克思对犹太民族的评价曾引发广泛争议,他指出犹太人的世俗道德是自私,信仰是交易,上帝是金钱。这些言论并非无的放矢,而是有着深刻的历史背景和现实考量。

犹太民族的历史充满坎坷,祖先曾是游牧民族,后虽数次建国,却屡遭覆灭。在罗马帝国的压迫下,他们失去家园,开始了漫长的全球流散。犹太教信仰成为他们凝聚的核心,既赋予了他们强大的精神力量和内部凝聚力,也带来了深刻的排他性。他们坚信自己是“上帝的选民”,这种思想使他们在其他社会中难以融入,成为“永远的局外人”。

长期的歧视与迫害,让犹太人将金钱视为生存的关键。他们从小培养经商头脑,在商业活动中利用规则实现利益最大化。例如,利用基督教义禁止放贷取息的限制从事高利贷业务,虽积累了财富,但也招致了仇恨。这种极端的财富积累方式,甚至导致了对他们不利的指控,如将鸦片战争责任归咎于犹太资本家。

马克思在《论犹太人问题》中批判犹太人对金钱的追求,认为这是资本主义环境下的生存策略,导致人际关系异化。他的批判并非否定,而是希望犹太民族能超越物质困境,追求更高的人类价值。他看透了犹太人千年的苦难,也理解这种苦难锻造了他们非凡的经济生存能力,但他更希望他们能从这种“生存逻辑”中解放出来。

如今,国际社会对犹太人的看法发生了戏剧性转变,从“受害者”到“加害者”。这种转变源于他们那套古老智慧在新世界中的格格不入。一个民族的生存之道,既是护身符,也可能是墓志铭。面对这样一个复杂、矛盾且充满争议的民族,我们应避免简单化标签,而应深入理解其历史与现实,以更客观、全面的视角看待他们。

用户12xxx69

马克思说的真对。