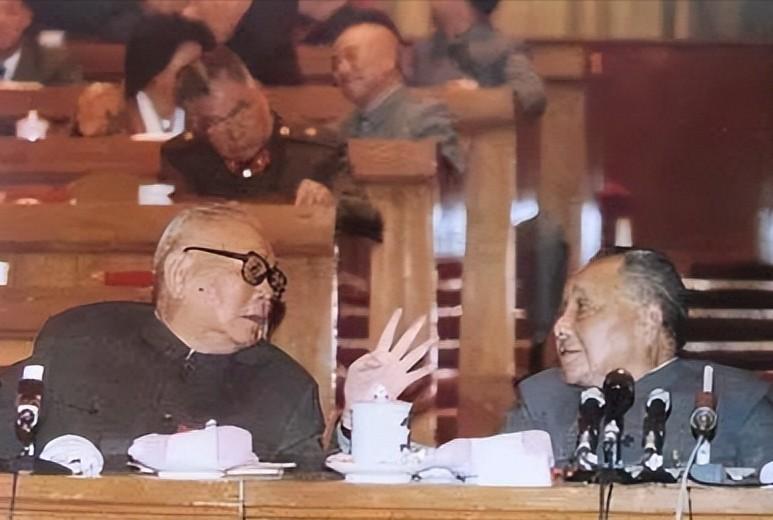

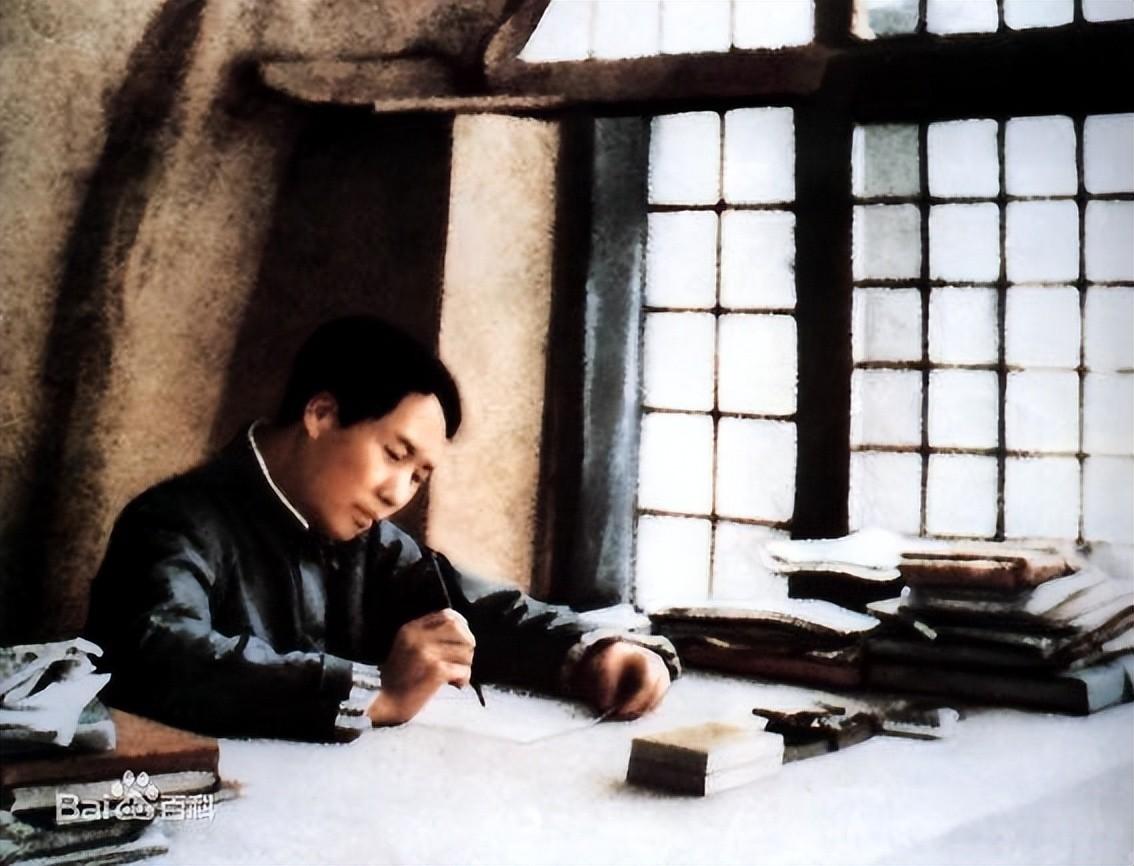

86年,29位革命家参会,老将请教李先念让人一震:您是怎么不倒的 【1986年6月2日,北京】“李主席,容我直言,您到底是怎么一次次站得住的?”漆远渥一句脱口而出的问号,在灯光下像子弹一样划破会场的静默。 大厅里坐着的二十九位西路军、红四方面军老兵,大多两鬓如霜。此刻,他们不再低头翻材料,而是齐刷刷望向那位身着灰色中山装的老人——时任国家主席、三朝元老李先念。会场温度不高,气氛却陡然升温,人人都想听个究竟。 “不倒翁”三个字,这几年成了坊间谈资。外人只看到李先念的履历表:红军时期在枪林弹雨中活下来,新中国成立后连任五届中央政治局委员,历经风浪却始终高位。但真正的秘密,连很多老同志也说不出门道。今天,他被当面“拷问”,倒成了揭开谜底的最好时机。 视线回到半个世纪前。1910年,湖北红安的土地刚冒芽,李家却已揭不开锅。14岁那年,李先念挑着几尺土布去镇上换盐,第一次看见国民党税警搜刮百姓,他咬着牙说:“活着得有法子。”1929年,他参加工农红军,后来跟着徐向前闯川陕,日子全凭两条腿和一把步枪硬撑。 1936年冬,西路军天山脚下血战河西走廊,大雪没过马腹,子弹、干粮齐断。最后三千余人里,能突围到新疆的不足千人,李先念就在其中。三年后,毛泽东在延安窑洞会见他,第一次拍着他的肩:“西路军打光了,还敢往前走,这股劲头难得。”同批到延安的战友,有人进抗大深造,有人去前线练兵,李先念却接到一道“怪命令”——到马列学院读书,随后降职当营长。营长比他原来的军政委整整低了六级,他只应了四个字:“听中央的。” 华北抗日烽火最烈时,大别山区也在冒烟。中央点将:“鄂豫边缺个能文能武的人,先念去。”他没抱怨,带着新四军第四支队闯进密林深处,从小分队、夜袭、政治工作三手齐抓,两年里扩充到两万多人。许多老兵回忆,李先念夜里批文件,总爱在纸角写三行:今天损失、明天目标、后天退路——既求胜,也留活口。 1946年6月,中原突围。蒋介石动员15个整编师、32个旅包围鄂豫皖边,空中还飞着美制侦察机。毛泽东电示:“突围后不必即来延安,陕南就地打游击。”这招险棋把国民党晾在原地。李先念咬牙领命,拉着不足三万人拖住对方三十六万大军五个多月。有意思的是,他每到一地先派慰问队,“不是唱戏,是送粮送盐”。在极端艰苦的环境里,老百姓照样悄悄递情报,靠的就是这一点人心。 建国后,他主政湖北,随后北上北京。1954年,陈云把财政部长一职递到毛泽东案头。李先念心虚:“我只读过几年私塾,算盘珠子都拨不快,哪里做得了?”毛泽东哈哈一笑:“你要是不干,只好请宋子文回来了。”一句激将,立刻断了他的退路。不到三年,他抓紧调税制、盯外汇、跑苏联引进设备,宝钢项目、武汉长江大桥、第一批外贸出口创汇,无一不沾他的指纹。熟悉内情的人打趣:“大到热轧机,小到发卡,都得到李部长这儿盖章。” 谨慎,是老同事对他的共识。国务院常务会上,他习惯听三遍意见才发言;文件落款前,他总要亲自查一遍数字。周恩来赞他“知轻重、明火候”。这种低调,成了动荡年代的一件防弹衣。1966年那股狂风卷到他头上,江苏某造反派写了《炮轰李先念》的大字报,抄得凶。他没狡辩,只提了两个条件:第一,问题对着我,不准牵连财经口干部;第二,账目全公开,少一页我负责。结果,没多久那堆大字报就消散了。 更难得的是,他敢为别人出头。1972年,某部原政委被关牛棚,家人一封求助信送到他手里。他拧开台灯看完,批下四字:“情况属实”,再加一句:“请即予安排医疗。”正是这句批示,让那位老政委在北京301医院保住性命。后来有人问他动机,他摆手:“救人先救干部,干部活下来,队伍就散不了。” 与邓小平的关系,也颇耐人寻味。1976年10月,中央筹划粉碎“四人帮”,华国锋先找的就是李先念。那天夜里,二人关在钓鱼台一栋小楼里谈了五个小时。李先念只提了一个要求:“要快,不能走漏风声。”三天后,京城风向转变。1977年七月,邓小平重新走上前台,李先念在中南海小礼堂迎上前,握着他的手说:“重担又落到你肩上,该做的我尽力出力。”这句“出力”,后来落实在南巡谈话的准备资金、对外开放初期的贷款谈判上,他全是实打实往前推。 回到1986年的会场。李先念把茶杯轻轻放下,声音不高,却字字落在众人心里:“要想护住正确路线,首先得让自己立得住。不是怕牺牲,而是怕正事没人干。只要方向对,暂时受点委屈不算倒;只要同志们在,个人荣辱不算事。”他顿了顿,又补了一句:“历史是干出来的,不是写出来给人编排的。” 徐向前坐在旁边,捻着胡子笑:“老李,说得好。”几十年前生死与共的兄弟,此刻成了最佳佐证。掌声响起几秒,又突然停止——很多人抬手在眼角抹了抹,没人愿意让别人看到。