“根本不能忍!”男子290元拍下2900元的冰柜,老板称标错价格,只发出一个小包裹,不料男子打开一看,却瞬间感觉受到了侮辱,他当即决定维权到底!

冰柜变夹子?290元订单成“侮辱性赠品”,消费者怒掀维权风暴!

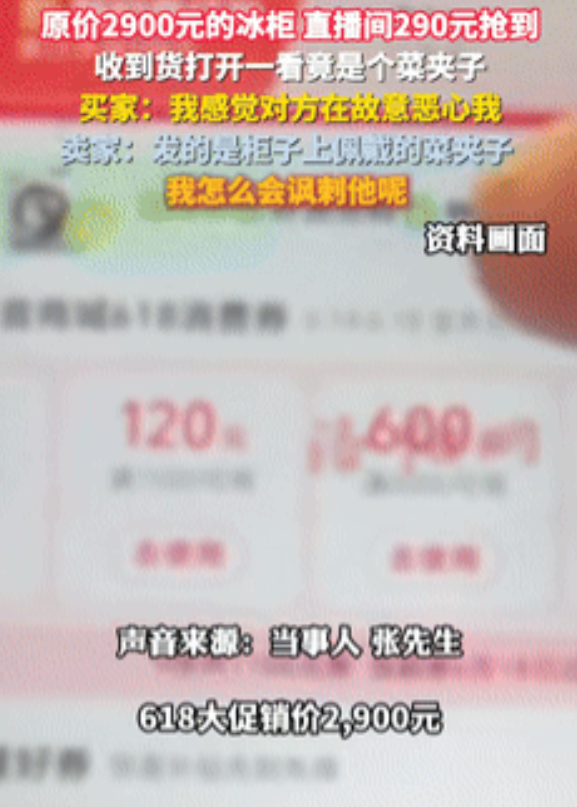

2025年6月21日,浙江台州的张先生在电商平台的618大促中,以290元抢购了一台原价2900元的冰柜。然而,当他在数日后收到快递包裹时,里面竟躺着一个价值几元的菜夹子。这一幕被张先生视为“赤裸裸的羞辱”,他当即怒斥商家:“玩不起就别玩!”

据大象新闻6月30日报道,张先生在5月25日发现某冰柜旗舰店的促销活动:一款规格为2.5米长、0.8米宽的冰柜,标价仅为290元。他反复确认页面信息后下单,还使用了5元优惠券。然而两天后,商家却以“定制款无法发货”为由拒绝履约。更荒诞的是,协商数日后,张先生收到的“快递”并非冰柜,而是一个菜夹子。商家辩称这是赠品,但张先生直言:“这不是讽刺是什么?”

事件曝光后,商家负责人承认标错价格系运营失误,但拒绝发货,仅愿退款。这一回应引发网友激烈讨论。部分消费者力挺张先生:“交易成立就该履约,商家不能甩锅给消费者!”也有网友质疑:“290元买2900元商品已是‘薅羊毛’,商家为何必须承担损失?”

法律与道德的博弈:谁该为标错价买单?

此事并非孤例。2024年亚马逊“94元扫地机器人”案中,法院判决平台需赔偿消费者差价及律师费;2023年洁柔纸巾“10元6箱”误标后,商家承诺全额发货;而2021年元气森林气泡水标价3.5元遭大量下单后,商家通过赠送产品解决纠纷。相比之下,此次冰柜事件中商家的“菜夹子”回应,暴露出部分企业对消费者权益的漠视。

法律专家指出,《民法典》第147条规定,基于重大误解的合同可撤销,但需提供证据证明标错价为“非真实意思表示”。若商家能证明系操作失误,可请求撤销合同,但需承担举证责任。例如,亚马逊案中法院要求平台提供促销方案、历史售价等材料,最终判定其需赔偿差价。而本案中,商家未能及时举证,导致处理陷入被动。

“薅羊毛”边界模糊:消费者权益如何界定?

类似事件频发,暴露了电商促销的灰色地带。2024年天津小武案中,男子利用平台新人优惠“薅羊毛”29万元,最终被判有期徒刑三年;2023年江苏某网吧老板因协助“薅羊毛”团伙套现21万元,亦被追究刑事责任。这些案例表明,普通消费者与“羊毛党”的法律责任存在差异,前者若非恶意牟利,通常不构成犯罪。

然而,商家与消费者之间的博弈往往缺乏有效监管。2025年浙江台州另一起案例中,商家将“2900元冰柜”标为290元后,以“起”字规避责任,最终消费者仅获赠夹子。此类“文字游戏”不仅损害消费者信任,更加剧了市场混乱。

结语: 张先生的遭遇,折射出电商平台在价格管理上的漏洞,以及部分商家对消费者权益的轻视。当“290元冰柜变夹子”成为热搜话题时,我们更应追问:为何商家可以轻易将消费者置于“维权困境”?

对消费者而言,网购时需警惕“超低价陷阱”,保留证据,必要时通过平台投诉或12315维权;对商家而言,促销需守法合规,误标价格应及时沟通而非冷暴力处理;对平台和监管部门,则需完善规则,严惩恶意标错价行为,保护消费者合法权益。毕竟,在电商竞争日益激烈的当下,信誉才是真正的“金字招牌”。

来源:大象新闻