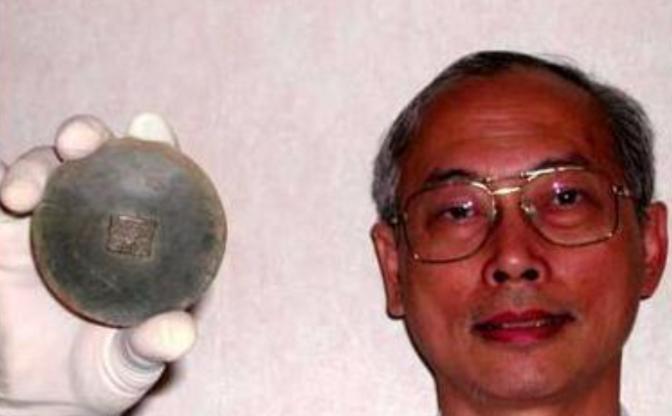

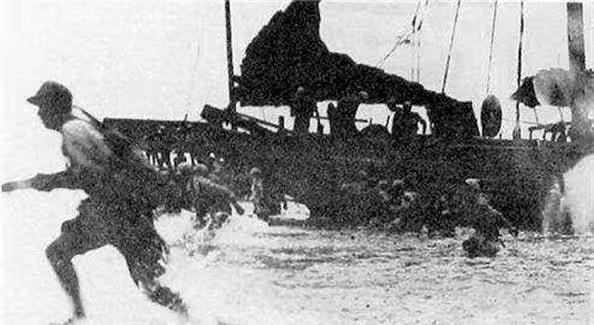

[中国赞]1981年,泉州渔民向有关部门报告:发现一片奇怪海域,每次捕捞,渔网总会出现大窟窿,难道海底有人放了危险的装置? (信源:台海网--600年前的铁锚见证石狮“海丝”渊源) 1981年的福建泉州,石湖六胜塔附近海域的渔民们正撞上一件怪事。他们和往常一样撒网捕鱼,可每次收网,拉上来的都不是鱼,而是一张张破着大窟窿的渔网。 网口撕裂得触目惊心,仿佛水下有什么东西在跟他们作对。这事儿一再发生,捕捞没法继续,渔民们既赔了网又没了收入,于是赶紧向当地部门报告了情况。 专业人员很快赶到,勘察发现这片海域涨潮时水深六米,退潮后则只有两米。不巧的是,潜水员都另有任务,几个水性好的老渔民便自告奋勇,憋着一口气潜入了水底。没一会儿,他们冒出水面,脸上满是激动,冲着船上的人大喊:“水下有根大柱子!” 船上的人听得一头雾水。大柱子?大家都很好奇,于是就提议将那大珠子给拽上来。谁知那东西却纹丝不动。就在众人议论纷纷时,一位老渔民突然眼睛一亮,提出了一个大胆的猜测:“这会不会就是老辈人说的‘镇海神针’?” 他口中的传说,当地人多少都听过。相传郑和第五次下西洋时,船队曾在泉州港停靠。驶入这片海域时,舰队突遇风暴,眼看就要船毁人亡。郑和将一根神针扔了下去,随后风浪就平息了。渔民们就感觉这很有可能是郑和留下的宝物。 传说归传说,水下的东西总得捞上来才知道。相关部门很快调来一艘带吊机的船,众人齐心协力,终于将这个沉睡海底的庞然大物拽出了水面。 谜底揭晓,它不是什么神针,而是一根锈迹斑斑的四爪大铁锚。它大半截都陷在泥沙里,只有一个爪尖露在外面,退潮时也藏在水下,难怪会屡屡挂破渔网。 这根铁锚显然年头不短,锚身覆盖着厚厚的铁锈和贝壳,顶端和爪尖都有腐蚀的痕迹。它会不会真和郑和有关?考古专家很快被请到现场。 专家清理并鉴定出一根重758.3公斤、长近三米的铁锚,由低含碳量熟铁制成。铁锚表面6厘米厚的铁锈表明它在海底至少500年,时间与郑和下西洋时期吻合。 然而,更有力的证据来自铁锚上附着的贝类。专家在上面发现了一种叫“猿头蛤”的生物,这种生物并不是本地的,而是生活在暖水海域。这一发现直接证明,这根铁锚在沉入泉州湾之前,曾跟随一艘大船在遥远的南方,甚至是印度洋一带航行过。 这与郑和下西洋的航线特征高度吻合。为了进一步确认,专家查阅明代小说《三宝太监西洋记通俗演义》,竟在书中找到一幅铁锚插图,其形制与眼前这根几乎一模一样。 专家们通过科学复原和计算得出结论:这根千斤铁锚属于明代郑和船队。根据船只载重与锚重比例推算,使用这种铁锚的宝船吨位可能超过400吨,这不仅证实了铁锚的身份,也间接证明了郑和宝船的宏大。 说起来,锚的发展本身就是一部船舶的进化史。最早的锚只是块绑着绳子的大石头,叫“碇”。后来人们在石头上加了木爪,抓地力强了不少。 到了元代,随着造船技术的提升,铁锚开始出现。那么,眼前这根重达千斤的四爪铁锚,在那个没有现代机械的年代,又是如何造出来的? 答案就在明代宋应星的《天工开物》,里面记录了四爪铁锚的锻造过程,包括配有插图的详细说明。工匠们分别锤炼锚身和四爪,锻造时需搭木棚,壮汉用铁链辅助焊接。焊接时撒上含硝酸盐的陈年墙土粉,它能分解出氧气,助于提高温度和焊接质量,确保接合处完美。 这根因撕破渔网而重见天日的铁锚,如今静静陈列在泉州开元寺的古船陈列馆中。它不是什么神话里的“镇海神针”,却比传说更具分量。 它不再是那个让渔民头疼的障碍物,而是一把解开历史谜团的钥匙,凝聚着古代工匠的非凡智慧,也见证着一个航海时代的辉煌与雄心。或许,在广阔的海底,还有更多这样的秘密,在等待着下一个偶然的机会被我们发现。