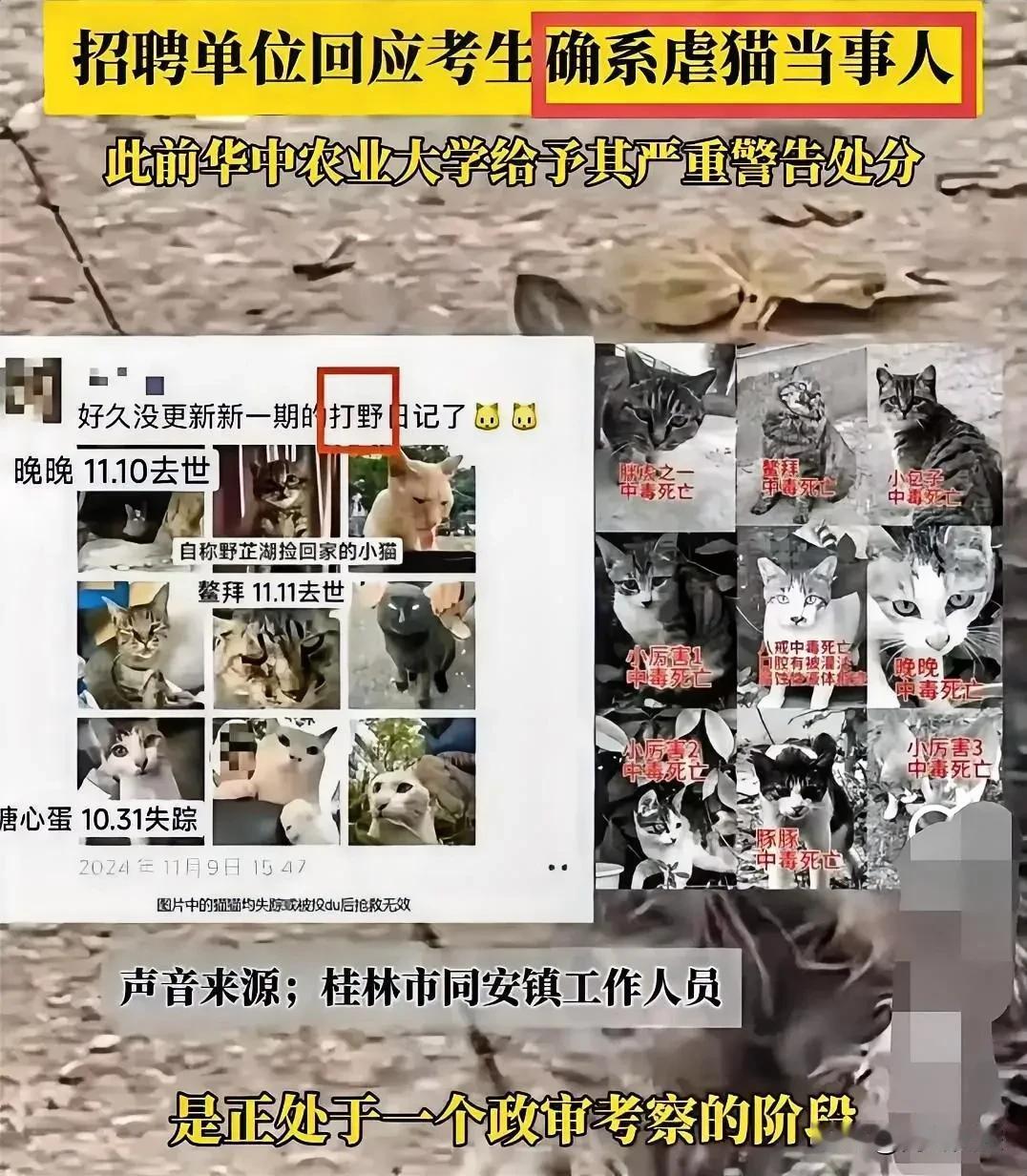

#虐待动物者应受惩处完善规则也很重要#【南都快评:虐待动物者应受惩处,完善规则也很重要】#平乐县称虐猫考生不符合招聘条件#近日,有网友发文称,在《桂林市2025年度事业单位公开考试招聘工作人员进入考察人选名单》中,考生苏某某曾因虐猫被华中农业大学给予严重警告处分。7月1日,记者从平乐县人力资源和社会保障局了解到:经考察核实,根据《桂林市2025年度事业单位公开考试招聘工作人员公告》第一条第四点、第十点规定,该考生不符合招聘条件,取消其招聘资格。

这一结果,从事件发酵之日起,就应该在多数人的意料之中。

公众对虐待动物行为的零容忍态度,源于对生命尊严的基本认知。一个共识是,虐待动物的行为,早已超越单纯的“个人癖好”范畴,而是涉及社会公序良俗和基本道德底线的问题。心理学研究表明,虐待动物者往往具有更高的暴力倾向,甚至可能发展出更严重的反社会行为。因此,公众对这类行为的敏感和抵制,并非过度反应,而是对社会安全的合理担忧。

在此次事件中,苏某某因虐猫被华中农业大学给予严重警告处分,这一记录本身已说明其行为的不当性。事业单位作为公共服务机构,承担着社会管理和服务职能,其工作人员的道德水准和职业操守直接影响政府形象和公信力。因此,招聘单位基于“具有良好的品行和职业道德”这一条件作出拒录决定,既符合公众期待,也符合事业单位的用人标准。

在相关处理获得多数人肯定的同时,网上也有另一种声音。

部分网友提出了一个问题:在当下缺乏专门的反虐待动物法律的情况下,类似处理的依据是否足够扎实?

这些网友未必不认同虐待动物应付出代价,但他们想知道处理相关事件的规则在哪里。因为在他们看来,如果没有这样一个规则,就意味着处理可能总是跟着舆情跑,同类的事件未必有同样的结果,也可能导致处罚失去应有的边界。有网友进而发出疑问:假若苏某某下一次去应聘工厂保安,是否也会因保安岗位涉及公共安全而被拒之门外?

显然,这一事件的争议核心,不仅在于对虐待动物行为的道德谴责,更在于如何建立一套透明、稳定的规则体系,使类似事件的处理既不依赖舆论倒逼,也不陷入“道德审判”的争议。

一方面,规则的建立可以让公众清楚地知道,虐待动物的行为在就业等领域会面临怎样的后果,从而起到有效的震慑作用;另一方面,规则也为招聘单位提供了明确的依据,避免处理时的随意性,减少争议的产生。

实践中不妨明确规定,在机关事业单位等招聘活动中,对于有虐待动物记录且情节严重的人员,实行“一票否决”;对于情节较轻的,则综合考虑其认错态度、改正情况等因素,进行全面评估。另外也有必要将申诉救济机制纳入规则之中,确保被处理者享有陈述申辩的权利。

建立透明规则的另一个好处是有助于改变处理似乎总是跟着舆情走的印象。

以往,一些类似事件的处理,往往是在舆情发酵之后才引起重视,给人一种“舆情审判”的感觉。而有了明确的规则,无论舆情如何,都能按照既定程序进行处理,让公众看到处理的公正性和专业性,从而提升政府部门的公信力。

当然,要从根本上遏制虐待动物的行为,还是需要加快反虐待动物的立法进程。通过法律的强制力,明确虐待动物行为的违法性质和法律责任,才能让那些潜在的虐待者不敢轻易伸出“黑手”。

而在立法尚未完善之前,尽快建立透明规则不失为当下一种务实的解决之道。有了这套规则,既能有效回应公众关切,也能为未来的立法积累经验。