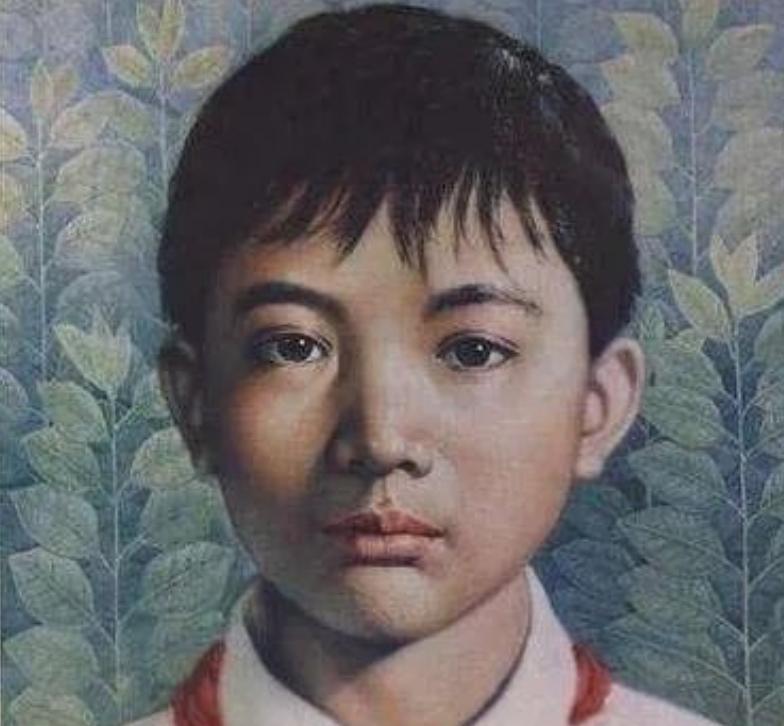

1988年,14岁的小英雄赖宁因救火而壮烈牺牲,谁料后来不仅他的雕像被拆除,英雄事迹被教科书删除,就连其照片也被学校摘下,这是为何? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1988年3月13日下午,四川省石棉县海子山突发山火,火势蔓延的速度远超人们想象,附近的林场、居民区甚至一个卫星地面接收站都面临严重威胁。 当时的县政府紧急调动林业、消防和驻军力量扑救,但山势陡峭复杂,火情凶猛,灭火工作极为困难。 就在这紧要关头,年仅14岁的赖宁在家中听到火警消息,他并未多做犹豫,迅速拿起家里的水桶、铁锹等工具奔向火场。 在此前的几年中,他曾三次协助大人扑打山火,他对火场的危险并非毫无了解,但那一刻,他没有选择退缩,他与同村的几名同龄少年混在成人队伍中,一同投入扑火前线,他们手持树枝和铁锹,不断扑打火舌,将树叶拍向地面,试图阻止火势蔓延。 火越烧越猛,林间烟尘弥漫,一些干部在疏散群众时发现孩子们混迹其中,立即强行将他们带到安全区域,但赖宁悄悄绕过封锁线,从山的另一侧再次进入火场。 那片区域地形更为险峻,火势朝着一个大型油库方向蔓延,形势十分严峻,赖宁独自冲向火线,不顾高温与浓烟,用尽全力控制火势蔓延的方向,他没有专业装备,也没有充足的保护,只凭着一腔热血和朴素的责任感,与大火搏斗了几个小时。 当晚十点左右,大火终于得到控制,火场开始清点人员,却发现赖宁不见了,人们四处寻找,在一处陡坡下的灌木丛中发现了他的遗体。 根据当时的姿势判断,他是在寻找撤退通道时被烈焰围困,最终窒息倒下,他的身体焦黑,仍保持着扑火时俯身拍打的动作,消息传开后,整个石棉县陷入哀痛。 赖宁的牺牲震动了整个社会,共青团四川省委迅速开展调查,确认他生前的表现确实优异,他不仅学业出色,曾多次被评为三好学生,还热心公益,经常帮扶学习困难的同学,甚至将零花钱捐给灾区。 1988年5月,共青团中央追授他“英雄少年”称号,同年11月,四川省人民政府追认他为“革命烈士”,他的事迹被广泛报道,媒体以文字、绘画、歌曲、电影等形式宣传他舍己为人的精神。 1989年前后,赖宁的故事被编入全国小学语文课本,成为那个年代千千万万少年仰望的楷模,在校园、图书馆和少年宫里,他的画像、雕像频频出现,他那“英勇无畏、舍己为人”的形象深入人心。 可随着时间推移,社会逐渐开始反思,这种“舍己为人”的榜样是否会让年幼的孩子误以为,面临危险时必须冲锋在前? 1991年,《中华人民共和国未成年人保护法》出台,明确提出国家、学校、社会和家庭都有责任保护未成年人身心健康,这一法律不仅引发法学界的深入讨论,也促使教育领域开始审视原有教材中的价值导向。 2004年,《未成年人保护法》完成首次修订,删除了过于鼓励“见义勇为”的表述,代之以强化成年人对未成年人的监护责任,各地中小学逐渐撤下赖宁的画像、雕塑,取而代之的是消防安全、交通安全、应急避险等宣传内容。 不过赖宁的精神并未被否定,在新的时代语境中,人们更愿意从他身上看到另一种价值,对理想的执着,对社会的热爱,对责任的担当。 信源:中国青年报——赖宁这个精神符号过时了吗