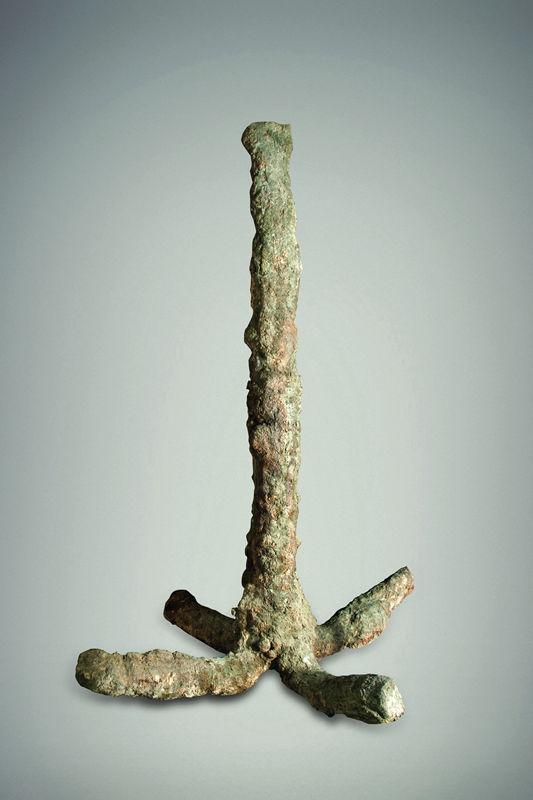

1981年,泉州渔民向有关部门报告:发现一片奇怪海域,每次捕捞,渔网总会出现大窟窿,难道海底有人放了危险的装置? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1981年夏天,福建泉州石湖港的渔民遇上了麻烦,那段时间,每次有人出海捕鱼,渔网总会莫名其妙地破损。 起初大家以为是网料不好,换了几次新的,结果还是一样,撒网不到一会儿就出现几个大窟窿,几乎每条船都遇到这种情况。 有人开始怀疑,是不是海底藏了什么东西,有人说可能是被人放了铁笼子,有人猜测会不会是战争年代留下的炸弹,担心出事,村干部带着渔民向镇里报告了情况。 接到报告后,县里派来了海事部门的工作人员,带了简单的测量仪器,对那片异常的海域进行了初步探查,他们根据渔民描述的位置,反复扫测,暂时没有发现爆炸物的迹象,但也没能解释为何渔网会频频受损。 那片海域平时看上去很平静,涨潮时水深约六米,退潮后只剩两米多,海底是松散的沙层,水流一动,沙子就会流动,潜水条件不算理想。 一些年轻的渔民不愿等太久,决定自己下水看看。 他们用上家里最简陋的潜水设备,在海水稍浅的时候扎进水里去探查,水底很混浊,能见度极低,什么也看不清,只能靠摸索。 过了好一会儿,他们终于摸到一件硬邦邦的大铁东西,冰凉而粗糙,面积不小,有人抓到一个粗大的金属柱,像是从地底冒出来的。 回到船上后,他们讲出水下的情况,大家越听越觉得这东西不寻常,当天退潮很低,水下影影绰绰能看到个黑影,几个壮劳力带着麻绳,下水试图把那物件拉上来,可是折腾了半天,那东西一动不动,根本抬不起来。 村里一位八十多岁的老人也来到岸边,看到大家围着黑影忙活,说自己年轻时也听祖辈提过,说那片海里藏着一根“镇海神针”,县里得知这个情况后,决定调集更专业的设备来打捞。 几天后,一艘配有吊机的铁壳船抵达现场,几名潜水员下水作业,他们用钢缆将那件大铁物捆扎牢固,八根胳膊粗的缆绳固定完毕,随着马达轰响,铁锚一点点脱离海底。 整个过程持续了两个多小时,最终,一具巨大的铁锚破水而出,带起的泥水喷溅四周,把岸上的人都吓了一跳。 这具铁锚通体锈迹斑斑,四个爪子像张开的铁手,立在甲板上比两层楼还高,专家赶到现场,对铁锚进行了测量和初步鉴定。 锚杆长度为两米六十八厘米,四个爪子最长的一个有一米二,整体重量为七百八十五公斤。 铁锚表面长满了红树蚬和藤壶,这些多见于热带海域的海生物居然出现在泉州湾一带,说明它在海底浸泡多年,还可能经历过远洋航行。 泉州博物馆组织人员对这具铁锚展开深入研究,他们通过碳十四检测方法,测定锚体的年代,大致在明代,专家翻查史料,在《天工开物》一书中找到了相似的造锚工艺记录。 书中提到,明代打造大铁锚,需要将熟铁加热后用大锤轮番锻打,四爪趁热焊接,并撒上特制的细粉增加牢固度,这种手艺不易操作,需要多人协作完成。 更重要的是,在明代文献《三宝太监西洋记》中,有一幅插图绘有船员打造船锚的情形,画中的铁锚外形与这具出水锚极为相似,这让专家产生一种推测,这件铁锚极可能是郑和船队遗留下来的物品。 永乐十五年,郑和第五次下西洋,历史记载他曾停靠泉州港,有碑文记载他曾在泉州城南行香,祈求海上平安,民间也流传着“镇海神针”的说法,说他在石湖附近投下一根巨锚,以镇压海中风浪。 博物馆继续研究铁锚的材质,发现它由优质熟铁制成,含碳量稳定,强度高,与当时明代的冶金水平相符。 这种材料非常适合制作远洋船只使用的大型锚具,通过闽南传统锚配载重量的换算公式计算,这种规格的锚适用于四百吨以上的大船,而郑和的宝船正是当时中国体量最大的远洋船只之一。 随着研究深入,专家逐渐形成共识:这具铁锚与郑和船队关系密切,或许就是传说中投下的镇海之物。 它不仅是一件罕见的文物,也为泉州在古代海上丝绸之路上的地位提供了实物证据,泉州市政府也将其纳入“海上丝绸之路”申遗材料之中,成为关键展品。 如今,这具铁锚被安置在泉州开元寺古船陈列馆的展柜中,说明牌上标注着它的出水时间和历史背景,每月初一十五,总有渔民带着香火前来参观,表达对海神庇佑的敬意。 这具铁锚的发现,不仅解开了渔网频频破损的谜团,也让一个流传多年的传说有了真实的影子,这块从海底打捞上来的锈迹斑斑的铁疙瘩,沉默地讲述着一段属于古代航海的真实历史。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:台海网——600年前的铁锚见证石狮“海丝”渊源