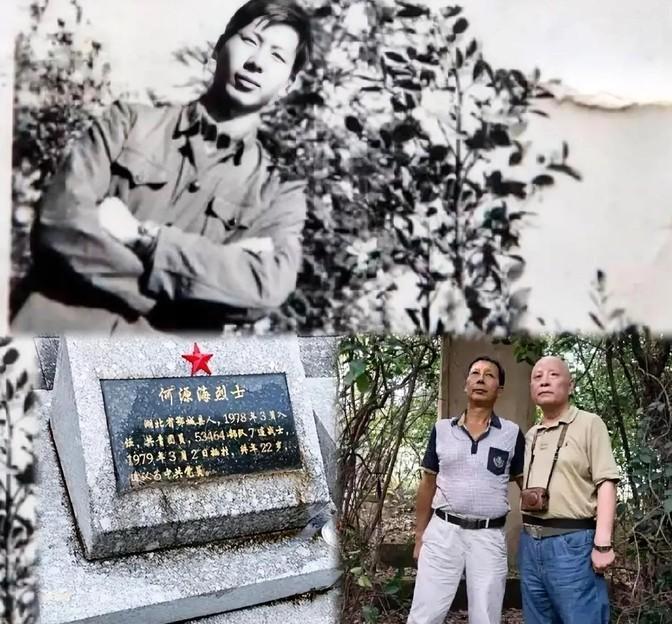

1979年,我军战士何源海在对越反击战中,中弹牺牲被追为一等功臣,哪料,2年后,他的一等功不仅被撤回,还被家乡人讥笑:贪生怕死!这是为啥? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1979年春天,中越边境战火燃起,何源海所在的解放军第54军161师7连奉命参加对越自卫反击战,他跟随部队一路南下,穿越崇山峻岭,来到昆龙村附近。 这一带山势复杂,林木茂密,是敌军的重要据点,部队接到命令,必须穿插到敌军后方,堵截可能的增援。 进攻开始前几天,何源海和战友们进行高强度实战演练,每天凌晨就起床训练,白天要在崎岖山地负重奔跑,晚上还要复盘演习中暴露的问题,他的膝盖在训练中磨破了皮,但一直没吭声。 翻越障碍时,他总是带头冲在前面,尽管体力透支,但动作始终标准,他清楚地记得,参军那天母亲送他到村口,只说了一句“照顾好自己”,他点头就走了,他心里暗下决心,绝不能给家里丢脸。 3月2日凌晨,7连发起进攻,炮火轰鸣,泥土震颤,何源海所在的7班负责阻击敌方可能的反扑,他端着冲锋枪,趴在一处浅洼地带,不远处是敌军阵地,天刚泛白,敌人开始反扑。 7班长率先开火,紧接着火力猛烈交错,敌人很快识破了埋伏,火力转向7班,第一轮对射中,班长中弹倒地,副班长试图接替指挥,不久也被弹片击伤。 阵地前沿只剩几名战士苦苦支撑,何源海挪动身体,将副班长拖到掩体下,再次返回火线上,他的右臂在翻越时被碎石划破,血浸透了袖口。 他用左手稳稳托住枪托,控制射击频率,确保每一次点射都能压制住敌方的火力点,越军的机枪扫射越来越密集,弹片击中他背部,但没有伤及要害。 在一次转移掩体的过程中,一枚炮弹落在离他不到五米的位置,巨大的冲击波将他掀翻在地,他感到耳朵嗡嗡作响,四肢一阵麻木。 他试图起身,却发现双腿动不了,他躺在泥地中,意识逐渐模糊,之后的事他记不清了。 战斗结束后,部队在清点伤亡时,在他所在位置发现了一具严重毁容的遗体,战场情况混乱,尸体已无法辨认,加之时间紧迫,只能依据大致位置和衣物残片做出判断。 上级随后宣布何源海战死,追认为烈士,并授予一等功,消息很快传回家乡,村里召开追悼会,立下纪念碑,写着他的姓名和战斗事迹,乡亲们为他感到骄傲,他母亲抱着烈士证书,在家中哭了一整夜。 两年后,1981年夏天,何源海随一批战俘回国,他是那次战俘交换中身份确认最晚的一人,回国前,他接受了近一个月的军方审查,期间反复讲述战斗经过、被俘过程、关押期间的情况。 由于长期囚禁,他身体极度虚弱,腿部肌肉萎缩,说话时声音沙哑,他始终没有交代出部队部署,也未签署任何敌军要求的文件。 他被关押在越军一处潮湿土牢,每日只能吃半碗稀饭,背部伤口因缺乏药物长期溃烂,他曾多次试图咬舌自尽,被守卫制止,直到战俘交换达成,他才结束这段黑暗生活。 归国后,他第一时间返回湖北鄂州黄山村,村口不少人围观,对他的归来感到错愕,一些人开始议论,说一个“烈士”怎么还能回来,很快,原先竖立的纪念碑上,他的名字被人刮掉。 村里的小孩不再像从前那样听父母讲他是英雄,他走在路上,常常听到背后有人低声说他是“装死逃兵”。 部队随后撤销了他的烈士称号和一等功勋,他理解这是制度上的程序变动,但内心仍感羞辱,他的母亲不再出门,哥哥低着头干活,家中不再被人探望,也没人再请他参加村集体活动。 他几次试图解释,但没人愿意听,他也曾到村委反映情况,要求说明被俘真相,无果,不久,他带着母亲搬离村子,前往偏远农场务工,种地为生。 这些年他默默生活,不愿与人多谈,他仍保存着当年的军装,每年清明都独自到战友墓前烧香,他从未否认战俘身份,也从不掩饰过往,他知道,活下来,不是耻辱。 多年后,原连队老连长得知他的境遇,主动出面作证,向军方提交详细说明,战友们也陆续为他发声,补充当年战斗细节,证实他在战斗中确实英勇负伤。 经过多方协调,地方政府重新评估其事迹,承认其参战功绩,并恢复部分待遇,他再次回到黄山村,站在新修的纪念碑前。 碑上刻着他与战友的姓名,并列纪念,他穿着旧军装,站定敬礼,久久未动,碑上的新字仍有刀痕未磨平,就像他身上的疤痕一样,虽已结痂,仍隐隐作痛。 他知道,自己的故事终于被写进了村史,他没有后悔穿上那身军装,也未后悔冲锋时的选择,这是他的命,也是他的战斗。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:武汉海事法院——【微历史】何元海,一个死去活来的越战“烈士”