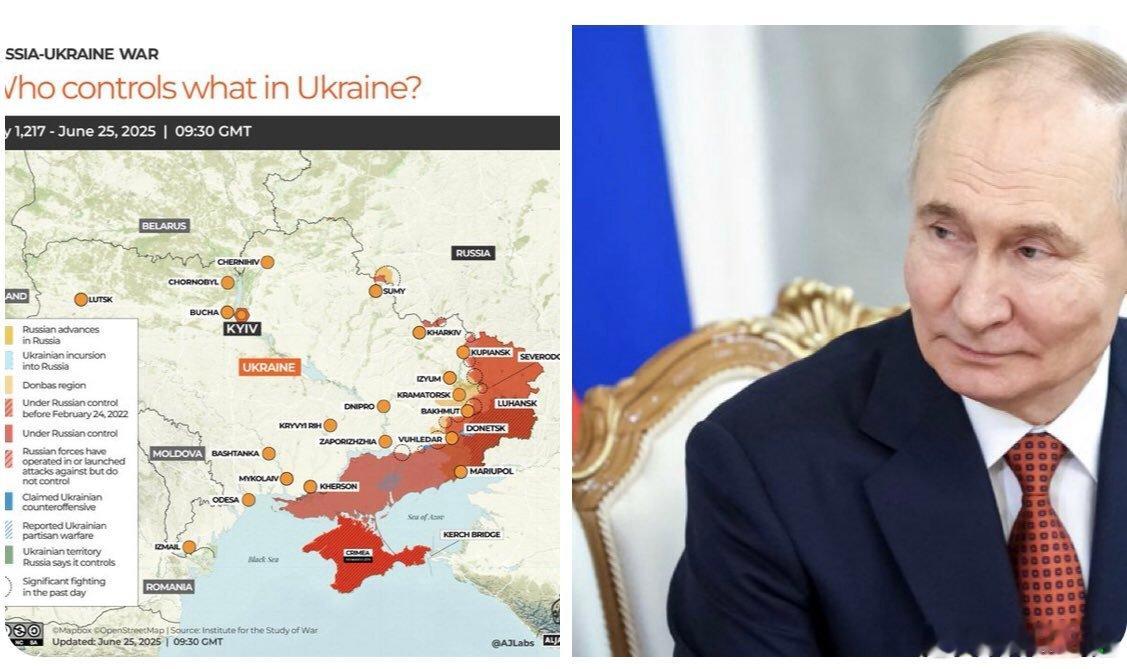

2025年6月28日夜至29日凌晨,俄罗斯对乌克兰发动了自冲突爆发以来规模最大的空袭行动。俄军从库尔斯克州等多地发射477架无人机和60枚导弹,乌方虽拦截了大部分空中目标,但境内仍有6个地点遭到袭击,包括军工设施、炼油厂等关键目标。此次空袭不仅造成乌军人员伤亡和装备损失,更释放出强烈的战略信号——俄军正试图通过高强度打击削弱乌克兰的抵抗能力,为后续军事行动铺平道路。 就在这场空前空袭发生的前两天,紧邻俄罗斯的波罗的海三国(立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚)以及波兰、芬兰突然集体宣布退出《渥太华禁雷公约》。这些国家的核心诉求只有一个:在与俄罗斯接壤的边境线上合法布设大量杀伤人员地雷。波兰甚至计划生产多达100万枚地雷,并允许向波罗的海国家出口,立陶宛更是在退约程序尚未完成时就已开始布雷。这种近乎“破釜沉舟”的防御姿态,折射出这些国家对俄罗斯军事威胁的深度恐惧。 波兰和立陶宛的反应尤为激烈。作为北约东翼的前沿国家,两国近年来与俄罗斯的摩擦不断,从加里宁格勒飞地的争端到对白俄罗斯的制裁,双方矛盾持续升级。此次退约行动,本质上是对俄罗斯军事压力的应激反应。波兰国防部长直言,布雷是“保卫北约东翼的必要手段”,而立陶宛外长更将俄罗斯称为“欧洲长期存在的最大威胁”。这种防御性举措虽能在短期内增强边境安全,却也可能引发连锁反应——芬兰已表示考虑退出《集束弹药公约》,而加拿大等《渥太华公约》缔约国担忧此举将导致国际军控体系的瓦解。 俄罗斯的大规模空袭与邻国的防御性举措形成了微妙的互动。俄军的空袭既是对乌克兰军事能力的打击,也可能是对北约国家的威慑。而北约东翼国家的布雷行动,则可能被俄罗斯视为对其战略空间的挤压,进而刺激俄军采取更激进的军事行动。这种“以攻促防”与“以防促攻”的循环,使得地区安全局势进一步复杂化。 更深层的矛盾在于,俄罗斯与北约的战略博弈已进入白热化阶段。随着特朗普政府调整对乌政策,美国对乌克兰的支持力度减弱,欧洲国家不得不承担更多责任。但欧洲经济疲软和“援乌疲劳”使其难以持续提供大规模援助,这为俄罗斯创造了战略机遇期。俄罗斯正通过高强度空袭和地面进攻,试图在战场上取得决定性胜利,而北约东翼国家则通过退约和布雷,构建“刺猬式防御”以自保。 这场博弈的结果将深刻影响欧洲安全格局。若俄罗斯在乌克兰取得突破,北约东翼国家的防御体系可能面临更大压力;若北约国家能有效协调防御,俄罗斯的扩张野心或将受挫。然而,无论结局如何,地雷的大规模部署都将给地区带来长期的人道主义灾难。据联合国估计,乌克兰境内的地雷数量已超过600万枚,排雷工作可能需要数十年时间。这种“战争后遗症”,或许比战争本身更难以承受。 在这场大国博弈与小国自保的交织中,国际社会的目光再次聚焦于欧洲。俄罗斯的军事行动与邻国的防御举措,共同勾勒出一幅充满张力的地缘政治图景。而这场博弈的最终走向,不仅取决于战场上的胜负,更取决于各方能否在战略利益与人道主义之间找到平衡。