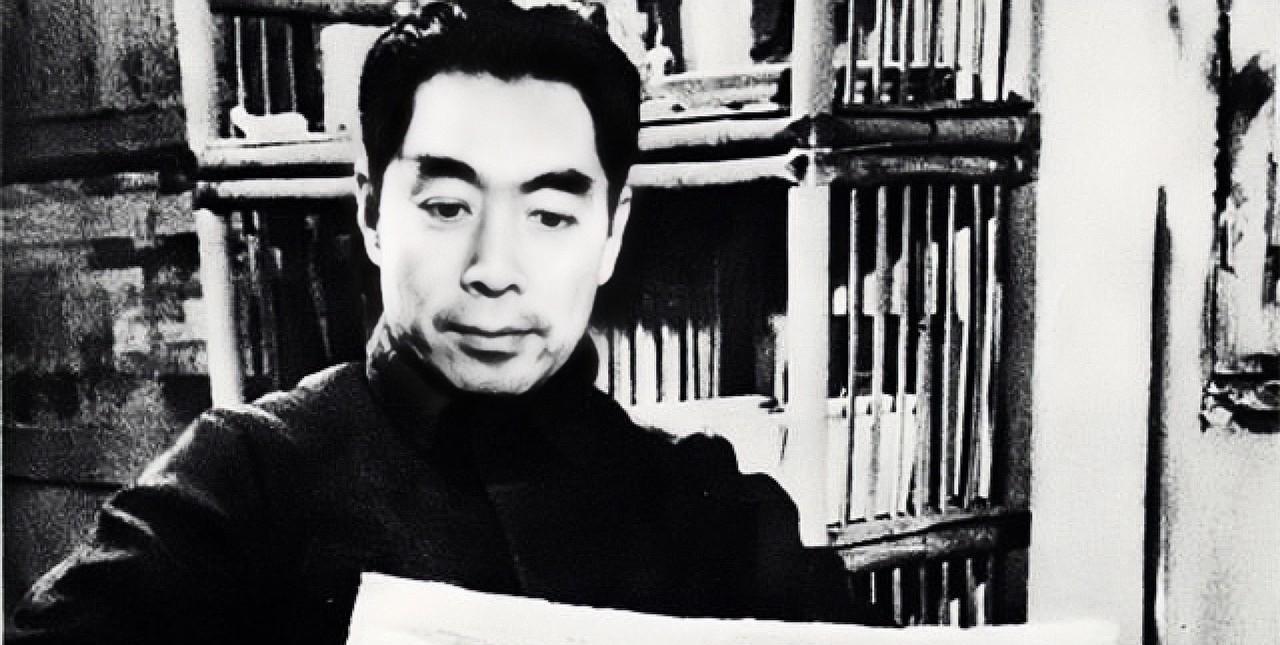

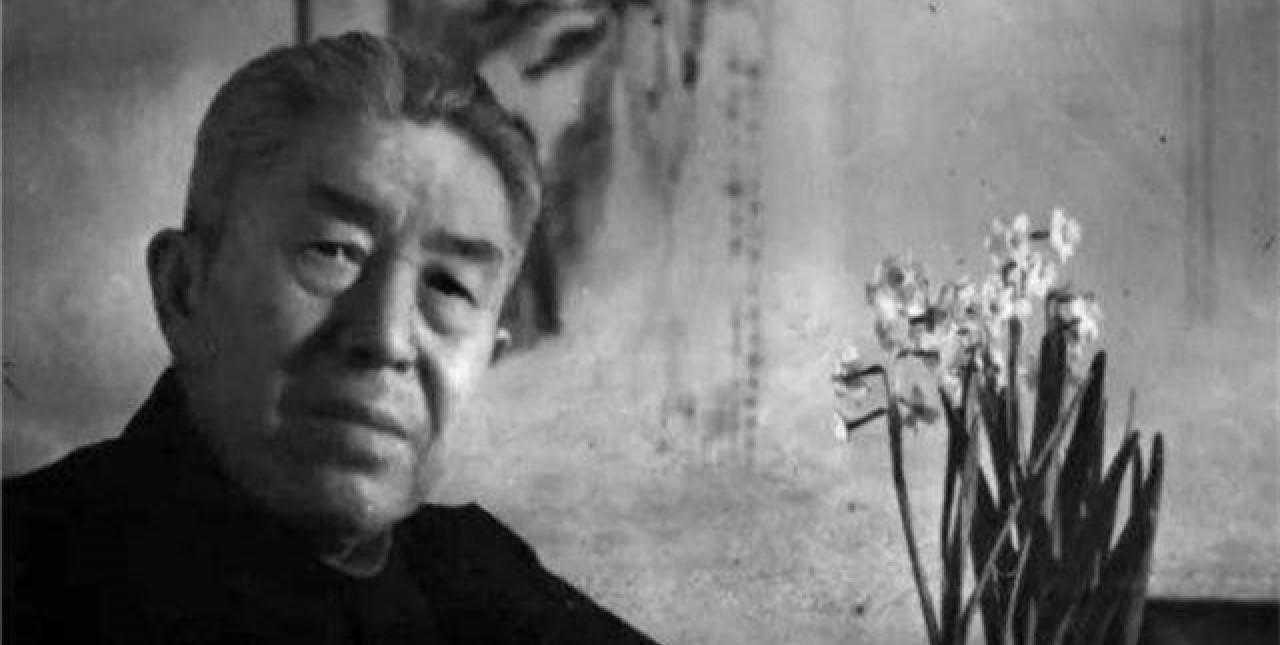

1983年,郑洞国的孩子们给他捎来了陈碧莲写来的信。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1983年春天,一封来自上海的信摆在了郑洞国的书桌上。 看到熟悉的字迹,这位80岁的老将军手微微颤了一下。 信是前妻陈碧莲写来的,开头照例问候身体,末尾却又提起了那个萦绕30年的话题——复婚。 郑洞国把信折好,放进抽屉深处。孩子们试探着问起,他只冷冷回了一句:“别再提这事。” 顿了顿又补充道:“现在她要是回来,我这点退休金怕是连她十天都养不起。” 这话说得有些绝情,却藏着他心底最深的伤痕。 1948年,困守长春的郑洞国收到陈碧莲的来信:“秋风起,更愁人也。你太不爱惜自己了,这样拼命是为了什么?我想到这些就心如刀绞。” 那时的陈碧莲还是那个会为丈夫安危彻夜难眠的妻子。 她在信里反复叮嘱:“你心地善良,待人宽厚,老天一定会保佑你平安归来。”字里行间满是牵挂。 1933年,郑洞国去医院探望战友,在走廊里撞见了一个穿着淡蓝色旗袍的姑娘。 她正低头翻看手里的药方,听到脚步声抬起头来,两人的目光就这样不期而遇。 那个姑娘就是17岁的陈碧莲。 她来探望生病的表姐,却在这一瞬间丢了魂。 后来陈碧莲常说,那天阳光从窗户斜射进来,照在郑洞国的侧脸上,让她想起了电影里的英雄。 不到三个月,他们就在上海举办了婚礼。 陈碧莲穿着定制的婚纱,挽着郑洞国的手臂走进礼堂。 宾客们都说,新娘美得像画里走出来的人。 婚后的日子确实甜蜜,郑洞国带兵打仗,陈碧莲就在后方打理家务。 她会亲手做他爱吃的红烧肉,会在他的军装口袋里放上亲手绣的平安符。 每次郑洞国回家,她都会端上热水让他泡脚,一边听他讲前线的故事。 抗战最艰难的时候,物资紧缺,陈碧莲把自己的首饰都变卖了,换成药品和粮食送到前线。 她写信告诉丈夫:“只要你平安,这些身外之物算什么。” 可是谁能想到,熬过了战火纷飞的岁月,他们的感情却在和平年代土崩瓦解。 1949年,郑洞国决定留在大陆,接受了新政府的任命。周总理亲自接见他,安排他到北京工作。 消息传到上海,陈碧莲的第一反应不是高兴,而是发愁。 “我这辈子都没离开过上海,北京那么冷,我怎么受得了?”她拉着郑洞国的手,眼圈都红了。 郑洞国安慰她:“先让我去安顿好,你再过来。实在不行,我常回来看你。” 可这一分别,就成了他们感情的分水岭。郑洞国到北京后,立刻投入到新的工作中。 他参加会议,下基层调研,写报告到深夜。有时候想起该给妻子写信了,提起笔却不知道说什么。 陈碧莲在上海的日子也不好过,过去她是将军夫人,出入都有人陪同。 现在时代变了,她必须学会自己买菜做饭,学会排队领粮票。 最难熬的是孤独,夜深人静时,她常常对着郑洞国的照片发呆。 她开始频繁写信催促丈夫回来看看。 郑洞国总是回复工作太忙,下次一定。这个“下次”一拖就是大半年。 1952年冬天,陈碧莲终于按捺不住,独自坐火车北上。 可到了北京,看到的却是一个她几乎认不出的丈夫。 郑洞国穿着朴素的中山装,住在简陋的宿舍里,桌上堆满了文件。 “你怎么变成这样了?”陈碧莲脱口而出。 郑洞国愣了一下:“哪样?我觉得现在很好啊。” 那一刻,陈碧莲突然意识到,他们之间已经产生了一道看不见的鸿沟。 她在北京待了一个星期,每天都觉得格格不入。 临走前,她问郑洞国:“你还记得我们新婚那年,你说要带我环游世界吗?” 他当然记得,可现在的他已经不是当年那个意气风发的青年军官了。 1953年初,陈碧莲寄来了离婚协议书。郑洞国盯着那几页纸看了很久,最后还是签了字。 他告诉自己,既然她要走,就让她走吧。 离婚后,陈碧莲很快再嫁,对方是上海滩上有名的富商。 可这段婚姻只维持了不到五年,此后她再也没有结婚,一个人住在上海的老房子里。 郑洞国也始终单身。有人给他介绍对象,他总是摇头:“一个人挺好的。” 岁月流逝,两人都老了。陈碧莲开始后悔当年的冲动,她托人打听郑洞国的地址,开始写信。 起初只是逢年过节的问候,后来越写越频繁。 她在信里回忆他们的过往:“还记得我们第一次看电影吗?你紧张得手心都是汗。” 又或者:“上海的梧桐树又开花了,像我们结婚那年一样。” 郑洞国每封信都看,但从不回复。直到1983年那封提到复婚的信,彻底触动了他心里的禁区。 孩子们不理解:“爸,妈妈其实一直都惦记着您。” 郑洞国摆摆手:“有些事,过去了就是过去了。”他望着窗外,目光有些浑浊:“她当年可以为了不想离开上海就和我离婚,现在老了想起我的好了?晚了。” 信源: 《人民日报》