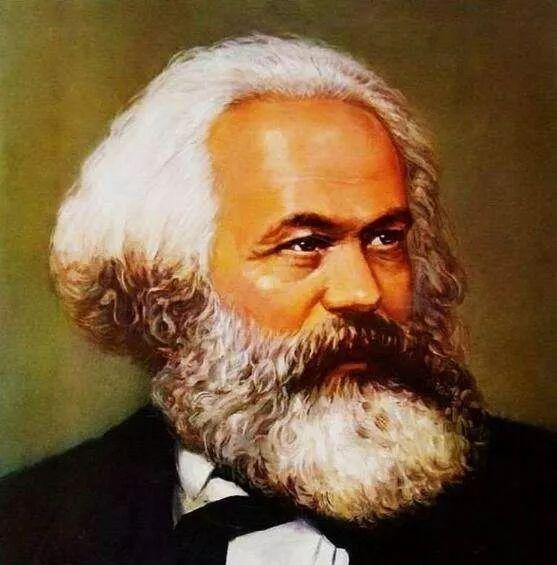

[中国赞]马克思作为犹太人,他是这样评价自己的民族的,他说:“犹太人的世俗道德观就是自私自利,他们的世俗信仰就是讨价还价,他们的世俗上帝就是金钱。犹太人的真正上帝是汇票。” (信源:红色文化网——拥有犹太血统的马克思,为何不愿意承认自己的犹太人身份?) 很少有哪个民族像犹太人一样,总能激起世人如此强烈又矛盾的情感。他们一度是全世界同情的对象,背负着流离失所与千年迫害的沉重历史;谁知今天,他们却越来越多地被视为“加害者”,在全球范围内掀起巨大的争议。一个民族的形象,怎么会发生如此天翻地覆的逆转? 讽刺的是,犹太裔思想家卡尔·马克思对自己民族的批判尖锐。他指出:“犹太人的世俗道德是自私,信仰是交易,上帝是金钱。”这番话引起巨大反响,并留下了一个谜题:这反映了怎样的民族自省?背后有何故事? 想解开这个谜,我们得回到历史的起点。犹太人的祖先是游牧民族,这种生活方式天然塑造了他们极强的适应能力。后来,他们也曾数次建国,可每一次辉煌都逃不过覆灭的命运。 尤其是在罗马帝国的铁蹄下,圣殿被毁,故土沦丧,整个民族的信心遭到毁灭性打击,被迫开始了漫长的全球大流散。他们仿佛又回到了祖先的状态,成了一个没有固定家园的“游牧”民族。 不过,把这个民族凝聚在一起的,是他们深入骨髓的犹太教信仰。这套信念也是一把双刃剑。一方面,它提供了强大的精神力量和内部凝聚力,让他们在任何苦难下都能顽强抱团,不被同化。 另一方面,这种信仰也带来了深刻的排他性。他们坚信自己是“上帝的选民”,天生高人一等,教规甚至要求信徒只为本民族服务,绝不效忠外族。这种思想注定了他们很难真正融入其他社会,反而处处碰壁,成了“永远的局外人”。 长期的歧视与迫害,逼得犹太人不得不另辟蹊径。在那个土地和公职都对他们关闭的年代,金钱成了他们唯一可以信赖的生存工具。 经商的头脑,几乎是从小刻意培养的本能。对他们来说,商业活动就是获取财富的战场,而他们总能利用一切规则,甚至规则的漏洞,去实现利益最大化。 面对传统生意的困境,他们总能发现新的商机。例如,犹太人利用基督教义禁止放贷取息的限制,开始从事高利贷业务,积累了大量财富同时也招致了仇恨。 这种极端的财富积累方式,甚至导致了对他们不利的指控,如将鸦片战争责任归咎于他们,认为是犹太资本家为追求暴利而使毒品进入中国。 于是,“精致的利己主义者”、“道德淡泊的放贷人”这些标签,便牢牢贴在了他们身上。中国时评人张宏良曾用“猫论”来形容犹太人的生存哲学——为了抓到老鼠,可以不择手段。他甚至认为,这种哲学专门用来“祸害”他国,所到之处往往伴随着社会动荡与分裂。 在这样的历史背景下,马克思在《论犹太人问题》中提出尖锐批判。他指出,犹太人对金钱的追求并非天性,而是资本主义环境下的生存策略。这种策略虽高效,却导致人际关系异化,将一切变为交易。 当然,马克思的批判并非否定,而是希望自己的民族能够超越这种物质困境。他看透了犹太人千年来的苦难,也理解正是这种苦难,才锻造出他们非凡的经济生存能力。 可他更希望犹太人能从这种“生存逻辑”中解放出来,去追求更崇高的人类价值。他的批判,其实是一种唤醒,既是对犹太民族,也是对整个被金钱奴役的资本主义世界。 多年过去,国际社会对犹太人的看法,确实完成了从“受害者”到“加害者”的戏剧性转变。这种转变,很大程度上源于他们那套曾赖以生存的古老智慧,在今天这个新世界里,显得格格不入,甚至极具攻击性。 一个民族的生存之道,既是他们的护身符,也可能是他们的墓志铭。面对这样一个复杂、矛盾而又充满争议的民族,任何简单化的标签恐怕都是一种懒惰。