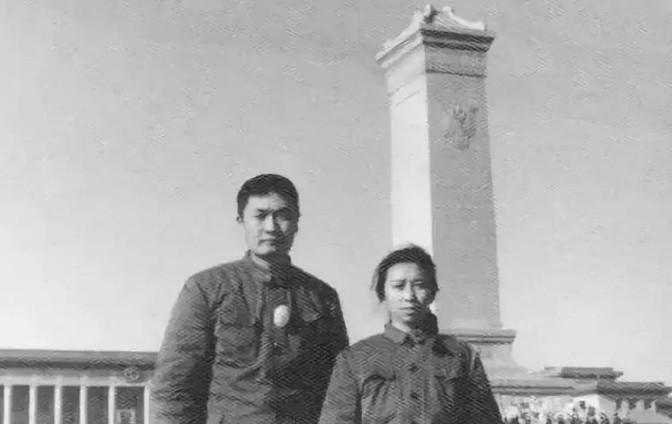

1976年1月,陈小鲁与妻子粟惠宁在天安门广场的合影。优秀的红二代,孜孜不倦,兢兢业业,默默无闻,勤勤恳恳,低调做人,学习的榜样! 主要信源:(文摘报——三对政要家庭困境中结亲;观察者网——陈毅之子陈小鲁追悼会4日在海南三亚举行) 上世纪六七十年代那段特殊岁月里,陈毅元帅的小儿子陈小鲁卷着铺盖到了东北农场。 白茫茫的雪地里他扛起锄头,没人知道这位沉默寡言的小伙子是谁家的孩子。 棉袄袖口磨出了棉絮,手掌起茧又破皮,他始终没透露父亲身份。 有次连夜收白菜遇上暴风雪,指导员早晨推开仓库门,看见他裹着麻袋睡在菜堆上,冻得嘴唇发紫还在清点数量。 正是这份扎实劲儿让他赢得参军机会,入伍通知书发下来那天,他站在晾谷坪上对着南方敬了个标准军礼。 北京来的小伙子,靠自己成了真正的兵。 1972年返京后,陈小鲁在北海公园重逢了童年玩伴粟寒生。 两人坐在五龙亭啃着糖葫芦,粟寒生忽然说:“我小妹在总参通讯部当兵,带你去认识认识?” 谁也没想到这随口的提议,竟把两个将门世家真正系在了一起。 陈粟两家的渊源要追溯到战火纷飞的年代,华东野战军的指挥所里常听见陈老总爽朗的笑声伴着粟司令沙哑的咳嗽。 两家聚会时大人们总打趣:“老粟你家二丫头配我家老三正合适!” 可1952年南京军区大院搬家那天,十一岁的陈小鲁帮着搬书箱时,才第一次见到抱布娃娃的粟惠宁。 小丫头踮着脚往箱子里塞了块绿豆糕给他。 粟惠宁是粟裕大将捧在手心的小女儿,可将军教女的方式比练兵还严。 新兵连第一天,连长接到电话说“有个粟惠宁分到你班上”,吓得差点打翻茶缸。 结果三个月训练下来,这个扛着少将军衔家世的姑娘负重越野回回冲第一。 有天暴雨突袭射击场,女孩们挤在棚子下躲雨,只有粟惠宁举着半湿的靶纸冲进雨幕:“报告!我的九十七环里有两发贴着边线!” 陈小鲁后来在信里读到这事,钢笔尖在信笺上洇出个深深的墨点。 1974年春节,陈小鲁踏进西城区那条著名胡同。 粟家客厅墙上挂着华东作战地图,玻璃板下压着孟良崮战役的简报。 粟惠宁亲手炒的四喜丸子冒着热气,大人们在讨论军演方案,两个年轻人却溜到书房比划作战沙盘。 陈小鲁摆出三三制突击队形,粟惠宁立刻用红旗标出火力盲区。 院外爆竹炸响时粟裕推门进来,看见沙盘上插满代表敌我的小旗子,笑着对陈毅夫人张茜说:“瞧见没?当年咱们在前线也这架势。” 那张著名的蜜月照是在庐山含鄱口拍的。 粟惠宁两根麻花辫垂在草绿军装前,陈小鲁白衬衣口袋别着新买的英雄钢笔。 两人并排坐在石凳上,脚下云海翻涌如战场硝烟。 摄影师喊“看镜头”的时候,粟惠宁忽然把手搭在丈夫手背上。 通讯兵出身的姑娘骨子里带着利落劲儿,这个自然的小动作后来被军事博物馆收藏。 那支别在口袋的英雄钢笔,正是粟寒生送的新婚贺礼,他说:“你俩好好写自己的故事。” 1981年秋风吹落梧桐叶时,陈小鲁站在首都机场安检口。 英国考察团的名额落在他头上,要离家整整四年。 粟惠宁踮脚替他整了整西装翻领,将星满肩的女校官眼圈泛红却笑得爽朗:“可别让女王请你去白金汉宫吃饭,听说英国菜难吃得很!” 后来在英伦半岛的日子,他总在周末守到凌晨等越洋电话,邮差每半月送来牛皮纸信封,信封里夹着妻子手绘的长城简笔画。 有张画背面写:“今天带兵拉练经过老槐树岗,当年我爸就是在这儿等你爸的增援。” 八十年代的经商潮涌来时,陈小鲁脱下穿了二十年的军装。 有些老战友在背后嚼舌根:“将门虎子学做买卖,丢先人脸面。” 粟惠宁知道后直接穿着军装到丈夫公司,当着一屋子员工的面,把金丝楠木牌匾挂到墙上。 那牌匾是粟裕生前手书“持正守中”的拓片刷的金漆,她昂着头说:“爸爸写这四字时说过,对国家忠对百姓诚便是本分!” 这话后来登在《经济参考报》上,旁边配着粟裕大将晚年在院子里浇菜地的照片。 2004年粟裕骨灰撒放仪式上,人们看见陈小鲁扶着哭成泪人的妻子。 粟惠宁从怀中掏出个褪色荷包,里面装着父亲当年在孟良崮捡的子弹壳。 她轻轻把弹壳放进长江时,丈夫在身后为她披上军大衣。 奔涌的浪花卷走点点金光,恰似那年农场风雪夜里,年轻人为白菜堆撑起的防冻油布上闪烁的星光。 对此您怎么看? 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!