宝藏大学安利计划专业报考指南文史专业生存指南

又到了一年一度高考填报专业时间了,作为一名07年参加工作的高校老师,谈几点自己多年的切身感受吧。

1, 鸡头还是凤尾?这也是选择学校、专业面临的老问题了。我个人觉得,除非拥有超强实力,人文学科领域,多数时候当鸡头比凤尾更有益。文科通常对硬件的要求没有理工科高,有时选择正确的人比选一个更高档的学校重要(想凭借学校这张名片换得一张铁饭碗门票另当别论)。例如所选院系的师资实际能力如何,是很难仅通过冷冰冰的数字、报表、排名来呈现的。好在如今已是自媒体移动互联网时代。关注你感兴趣院系教师的账号,看看讲课片段,甚至听听播客,这种直观的感受往往比发表了多少论文,拿过多少奖项靠谱。同理,关注了解该院系历届学生的账号,最终形成一张整个院系的人文画像,并将自己的画像纳入对比。看看如果自己身处这样一个学院,就是是鸡头,还是凤尾,是感到局促、压抑还是自信、快乐。如果大学四年都在压抑苦闷中度过,即便是名校,它给你带来的增益恐怕也难以弥补自己遭受的创伤。反之亦然。

2,选择专业尽可能适应面广,为未来留出一定余量。喜爱是重要的,但喜爱可以是终生爱好,未必是养家糊口的工作。以我个人举例,虽然微博分类是历史博主,我出版的著作、译著也基本是西方历史相关,但我的专业并非世界史,而是隶属汉语言文学中的比较文学与世界文学。汉语言文学的就业面向整体比世界史宽广不少,而这也并不妨碍我就业后从事喜爱的历史方面工作。以我从事教学的国际汉语教育专业(过去的对外汉语)为例,本专业的学生、教师不可为不认真、不努力,但这种专业面向狭窄,而且靠天吃饭,果然天有不测风云,几年前开始的贸易战,各种制裁,对本专业前景影响很大。至今没有恢复元气。这是四年前选择专业时很难未卜先知的。所以从减少风险角度考虑,如果有两个专业都可以选择,不妨优先那个适应面广、抗灾能力强的专业。

3,永远保持好奇心。如果说中学提供的是套餐甚至填鸭的话,那么正常大学提供的则应是自助餐,好奇心就显得尤为重要,并且和自学能力挂钩。最近两年接触到学生有些以往不明显的头痛现象:可能作为伴随手机成长起来的一代人,长期接受碎片化、短平快的信息,导致有部分学生变得只有三分钟注意力,对很多新事物,好像觉得不过尔尔,提不起兴趣;还有的则被“猜你喜欢”笼罩,躺在舒适区,自我构筑起信息茧房而不自觉。要打破碎片化和茧房,让大学学习有意义,就需要好奇心,需要“尝一口”的勇气。

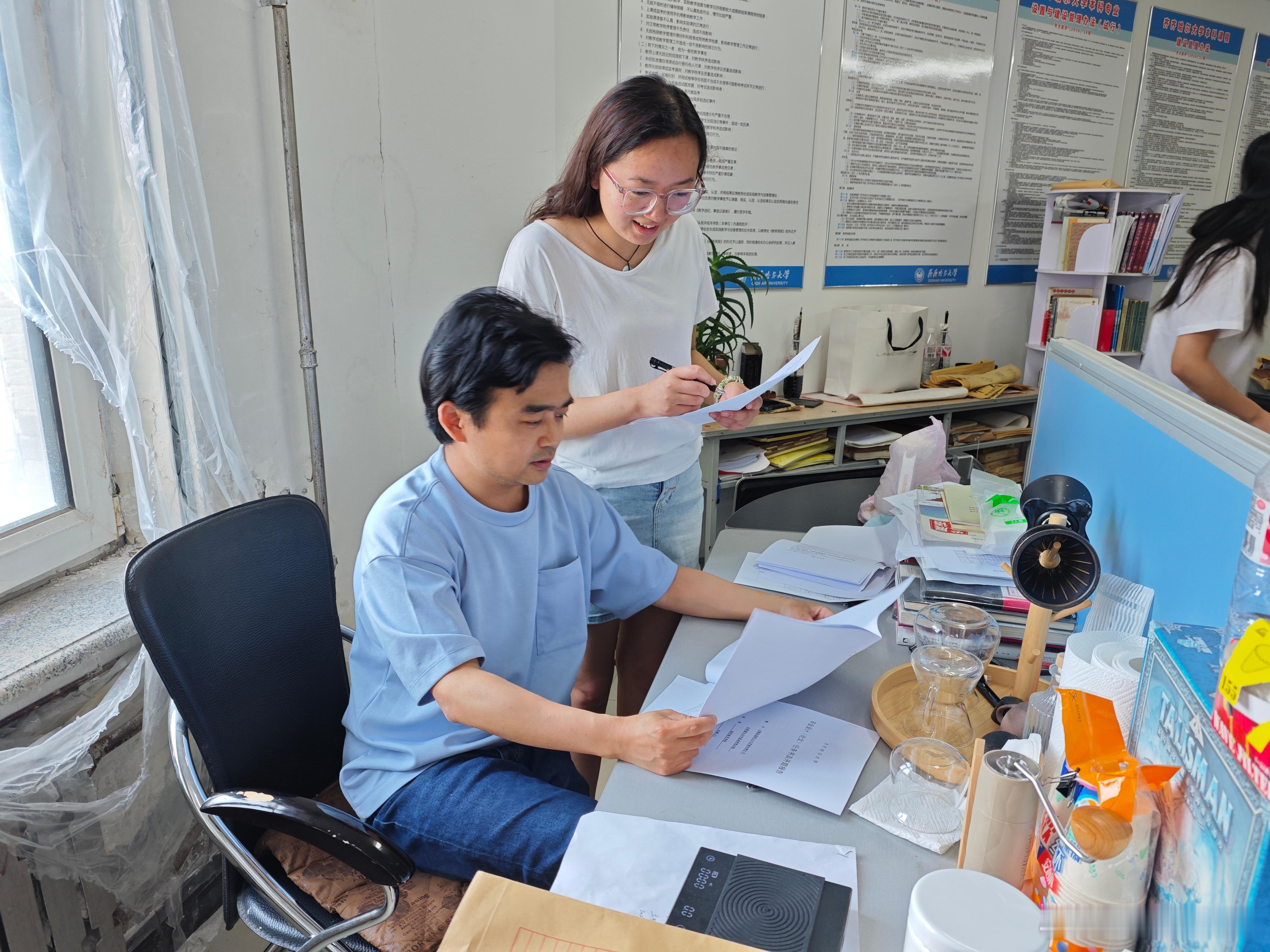

4,在自己专业以外,至少再学会一门“手艺”。虽然看上去很像卢梭《爱弥儿》里的观点,但对文科学生而言,我觉得很有必要。大学的专业设置上毕竟有局限性,而且不可能一年一更新。在自己所学领域以外,再学一种看似不相关的技艺,可以说是“鸡蛋不放一个篮子”。一方面对未来的事业可能会有意想不到的助益。比如我之前曾带着学生在校园拍过原创电影,当时剧组8个成员,今年都毕业了,其中居然有两人应聘时,曾参与拍摄微电影的经历都起到了重要作用,而我们专业没有任何课程是跟视频拍摄、剧本、剪辑有关的。另一方面,多掌握一门手艺可能和自己未来生活品质,和幸福感相关。我是从19年开始自学手冲咖啡的,从未考虑过以此谋生,纯属爱好,但现在也到了准专业水平,可以给学生开讲座了。有一个听过讲座的学生也产生了兴趣,找我交流切磋,并很快出师了。出人意料的是,她毕业后,因为对咖啡共同的喜爱,结识了自己的真爱。咖啡手艺居然还起到了红娘的作用。

5,大学中的收获绝不仅仅是成绩、学分、获奖,更重要的,还包括提高自己的审美、品位,学会如何有趣地生活,学会如何爱别人,学会如何被爱……甚至哪怕学会了怎样制作一盘好吃的蛋炒饭,给自己人生带来的幸福感,可能都远超外国文学课考了90分。所以最终百川入海,走自己的路,寻找自己人生的幸福感才是最根本的。对于人文学科的学生而言,想通了这一点,做做减法,豁然开朗,步履轻盈。