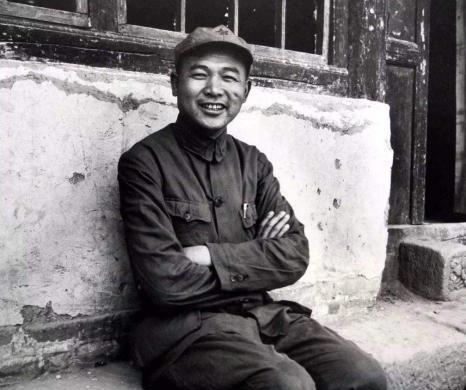

[浮云]1955年,授衔仪式前夕,徐海东却主动推辞,说自己伤病缠身太久,没能上阵指挥战斗,不该拿高衔。毛主席听后却说:“一定要给,而且给大将,排在粟裕之后,第二位!” 就在1955年重要的授衔仪式前,毛主席对徐海东的安排成为众人关注的焦点,他坚持要给予徐海东大将军衔,并把他排在粟裕之后,位列第二。 这个决定引发了不小的关注,而在大连养病的徐海东却认为自己已经多年远离前线,不应再获得如此高的荣誉。 他细数着自己多年未带兵指挥,没有资格和那些仍在前线奋斗的战友们相提并论,对荣誉的推辞并非临时起意,早在红二十五军时期,他在中央决定将军长之位交给程子华时,同样选择了服从和让位,这份胸襟不仅源于习惯,也是他始终如一的原则。 徐海东的军旅生涯始于北伐时期,在汀泗桥首战便展现出过人的指挥能力,当时,他仅作为少尉排长,带领士兵果断冲击敌阵,缴获大炮,成功扭转战局。 自此他的军事才能逐步显露,之后在红军时期屡次率队突破国民党重兵围剿,部队装备简陋,物资短缺,但他带领队伍顽强作战,多次以弱胜强。 在葛藤山的战斗中,他机智用兵,带兵快速击溃对手并俘虏带队官兵,这一切坚定了全军凝聚力,也昭示了他的领袖气质。 抗战爆发后,徐海东带领三四四旅奋勇杀敌,在平型关等战役留下重要成绩。转战山西多地,他多次参与指挥打击日军,取得一系列战果。哪怕后来因伤病不得不退居二线,在皖东反“扫荡”战斗中依然展现指挥才能。九次负伤、身上十余处伤疤并未让他退缩,反而使他的威望和影响力不断提升,成为众人心中的英雄。 然而,徐海东的影响远不止于带兵打仗,在土地革命时期,红二十五军曾孤军作战,在失去中央联络后依旧创造性地完成小长征,并成功在鄂豫陕开辟根据地。 正是这块根据地,为后来中央红军顺利转移到陕北创造条件,等中央红军到达陕北时,徐海东毫不犹豫地把红十五军团仅有的资金大部分支援中央,分派最优良的部队和紧缺物资,大大缓解了中央的困境,也让“服从中央”的意识在全军扎下根。 中央红军落脚西北后,徐海东继续指挥红十五军团打下直罗镇,为党中央站稳陕北打下基础。 革命岁月中,他的家族有六十多位亲人为国捐躯,自己九次负伤,他的奉献在历史的节点上起到关键作用,不只是军事层面,更是精神层面的支撑。 他不计较个人名利,始终将集体和革命摆在第一位,在授勋事宜上反复推辞,正是多年行事风格的自然表现。 每次面对功劳、荣誉,他都选择淡然处之,更看重团队成就和革命成果。 1955年军衔评定时,徐海东已不能像从前那样冲锋前线,但毛主席坚决主张给予他大将军衔,这不仅是认可他的战术才能,更是肯定他在最严峻时期为中国革命作出的支撑和贡献。 尽管有人觉得他的授衔有些特殊,毕竟他在解放战争时期未直接参与主战场指挥,但事实证明,正是他在关键节点担当起重任,为党和人民的事业提供了不可或缺的支持。 他的一切,已经远远超出了个人荣誉,成就了对革命精神的诠释。 即使在新中国成立后,因为健康原因无法再上前线,徐海东依然为国家工作尽心竭力。他被邓小平评价为“对党忠诚”,毛主席也称赞他是“工人阶级的一面旗帜”。 他的行为不仅映照着个人的信仰,也说明在历史洪流中,坚定信念和无私奉献才是最可贵的财富,徐海东成功将个人的荣耀转换为团队精神,将自己的宽容和坚韧深深刻在历史中。 他的经历与精神,成为鼓舞后人的典范,中国历史中,像徐海东这样在背后默默付出的革命者,往往没有表面功劳显赫,却用坚实的行动撑起民族脊梁。 他用生命诠释了什么是忠诚与奉献,他的事迹已超越时代背景,成为理解和传承革命精神的一把钥匙。 徐海东最终获得大将军衔,不仅仅是国家对个人贡献的肯定,更是对艰苦奋斗年代所有无名英雄的致敬。 徐海东的故事说明,真正的荣耀来自于实践和奉献,每一次选择和让步,每一次咬牙坚持,每一次无条件地支持集体,都为中国革命的成功铺下了一块坚实的基石。 岁月流转,功勋留在了铭牌上,但更难忘的是那份执着和无私,正因为有无数像徐海东这样的人,中国才能挺过最艰苦的岁月,迎来今天的光明。 (信息来源:中国军网--三授军衔,十大将中他位列第二)