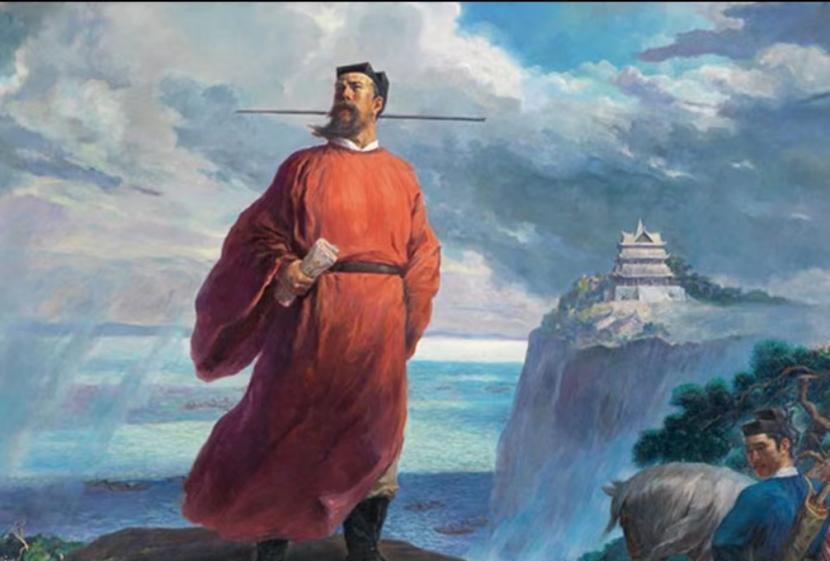

北宋时期,江浙一带爆发大饥荒,灾民都买不起粮食,范仲淹却与当地官员每日享乐,并且还下令:涨米价!如此贪官行为,为何百姓却纷纷叫好? 北宋皇祐二年,杭州城外的农田里看不到金灿灿的稻穗,只留下洪水冲刷过的淤泥。 路上倒伏着饿得走不动道的灾民,粮店门口挤满了攥着空布袋的百姓。 时任杭州知州的范仲淹站在城楼上,望着这满目疮痍的景象,手里攥着刚从粮商手里买来的天价米粒,眉头越皱越紧。 那年春天,浙江遭遇百年不遇的洪涝,钱塘江的潮水倒灌进稻田,把即将成熟的庄稼泡成了烂泥。 粮商们嗅到商机,把米价从每斗八十文哄抬到一百二十文,后来又涨到一百五十文。 官府开仓放粮的头三天,粮仓门口天天排着几里长的队伍,范仲淹看着粮仓存粮见底,心里明白这法子撑不过半个月。 令人诧异的是,他这回竟想出了个让人瞠目结舌的主意,他派人沿运河张贴告示,宣布官府将以每斗一百八十文的价格收购粮食。 不到十天,运河上挤满了从两浙路、淮南路赶来的运粮船,粮商们看着堆满码头的粮袋,这才发现上当了,原来范仲淹故意抬高粮价,把周边州府的存粮都引了过来。 等到运河两岸的粮船排成十里长龙,范仲淹突然下令开仓放粮,官仓的平价米像洪水般涌向市场,外地粮商急着抛售,本地奸商囤积的粮食全砸在了手里。 短短七日,杭州米价跌回每斗九十文,这场粮食大战,范仲淹用官仓两万石存粮,换来了二十万石的市场流通量。 在解决了吃饭问题后,他又盯上了城里无所事事的灾民,坐着轿子挨个走访灵隐寺、净慈寺,跟住持们商量:"眼下人工便宜,正是重修庙宇的好时机。" 不到半月,西湖边上二十多座寺庙同时开工,上万灾民领到了糊口的工钱。 再反观官府也没闲着,城墙修补、河堤加固的工程昼夜不停,连知州衙门都拆了东墙补西墙。 但最让人看不懂的是,范仲淹居然在灾年办起了龙舟赛,五月初五那天,西湖里二十条彩船竞渡,两岸看热闹的百姓挤得水泄不通。 卖糖人的、租板凳的、支茶摊的小贩发了财,光卖粽叶的农户就雇了三十多个帮工。 这场持续三个月的盛会,让杭州城里的酒肆客栈天天客满,连苏州、扬州的商人都跑来凑热闹。 有人告到京城,说范仲淹在灾年搞劳民伤财的面子工程,宋仁宗派来的钦差刚到杭州,就被街头景象惊住了,谁承想本该逃荒要饭的灾民,有的在码头扛包,有的在茶楼跑堂,连瞎眼的老汉都在寺庙门口帮人写平安符。 而他的本事可不止这一点,早年在苏州治水时,他就带着衙役走遍太湖周边的水洼地,发现河道淤塞严重,他亲自画图纸、定方案,带着百姓疏通了五条入海河道。 那会儿正值梅雨季节,五十多岁的范仲淹天天泡在齐腰深的水里指挥施工,愣是把十年九涝的苏州城变成了鱼米之乡。 老百姓都说范大人肚子里装着本活地图,修河堤时他懂得在高处留泄洪口,建水闸时知道用糯米浆拌石灰来防水。 更绝的是他发明的"束水冲沙法",借着水流自然力量清理河道,省下了上万民夫的工钱。 但他最让人佩服的,还是那敢想敢干的劲儿,当年在西北带兵,他就搞过"弓箭手屯田",让边防军自己种粮养马。 这回在杭州救灾,他又把打仗的谋略用在了民生上,那些骂他"不务正业"的官员后来才明白,搞龙舟赛既能安抚民心,又能刺激经济,比单纯发救济粮高明多了。 信息来源:《宋史·范仲淹传》、《梦溪笔谈》、《能改斋漫录》