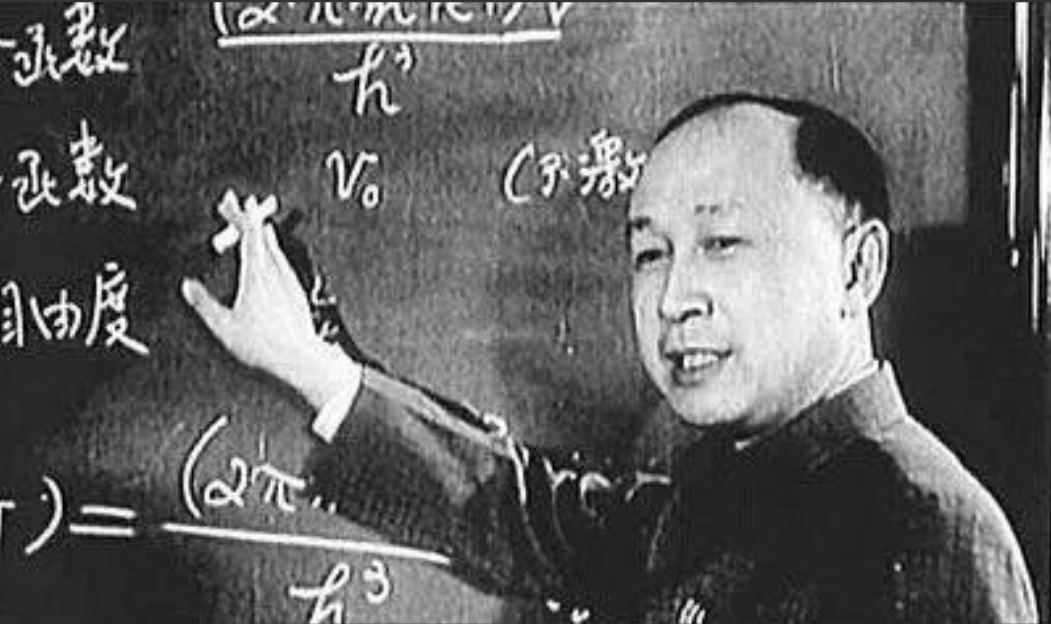

1958年,中国驻德国大使馆来了一封加急电报,直接送到了朱德手里,信里说,他名下在德国银行有一笔九万五千多马克的存款,折合人民币三十几万元。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1937年的延安风沙扑面,战火未息,那时的延安物资匮乏,生活艰辛,但却聚集着无数热血青年与中国共产党的早期领袖,正是在这样一个年代,一位名叫史沫特莱的美国记者踏上了这片土地,她原本只是前来采访,却最终在中国西北的黄土高原上生活了数月,亲历前线,记录历史,她的行踪遍布战壕与山村,常常背着沉重的摄影设备,穿行在硝烟弥漫的战场与农舍之间。 朱德与史沫特莱的初次见面,正是在这样的背景下,那时的朱德,已是八路军的总司令,但他身着洗得发白的旧军装,与士兵同吃高粱米饭,言语简朴,神情温和,史沫特莱并未看到一位高坐幕僚的将军,而是一位亲切如邻家长辈的老人,这样的形象深深打动了她,也促使她放下原本短暂的采访计划,决定留下来,深入了解这位将军背后的故事——以及他所代表的那群人。 她的笔下没有浮夸的辞藻,也没有刻意拔高的英雄主义,有的只是目之所见、心之所感,她记录了朱德的成长、革命历程以及与中国共产党共同走过的艰难岁月,这些文字最终汇聚成一本书——《伟大的道路:朱德的生平和时代》,这是当时第一本详尽介绍朱德生平的英文传记,也是在国际社会上为中国革命发声的重要作品。 书籍出版后,稿费被存入德国的一家银行账户,而史沫特莱本人,在1950年因病在莫斯科住院,临终前立下一份遗嘱,将这笔稿费全部留给朱德,并特别强调,这笔钱应归属于中国人民,她还表达了一个愿望:将自己的骨灰带回中国,安葬于她深爱的土地。 这份遗嘱辗转多年,终于在1958年被中国驻德国大使馆查明并报告至国内,朱德面对这笔巨款,未曾表现出半分动摇,他并未考虑自己生活的改善,也未打算将其用于家庭支出,这位已年逾古稀的国家副主席,作出了一个出人意料却又理所当然的决定——将全部款项用于购买国外最新的科技书籍,尤其是在自然科学、冶金、化学等领域的原版资料。 这一决定迅速得到落实,大使馆按照指示,从德国、英国、苏联等地广泛采购科技类书籍,这些书籍涵盖了多个专业领域,涉及德文、英文、俄文等多个语种,最终装满了六个沉甸甸的大木箱,经由海运抵达北京,它们没有进入私人藏书室,而是被分发至清华大学、中国科学院、北京钢铁学院等科研单位,成为科研人员手中的珍贵资料,在那个翻译资料稀缺、教学资源紧张的年代,这批书如及时雨般滋润了干渴的学术土壤。 朱德从未亲自过问这笔钱的具体使用细节,他让秘书记录账目,却始终未曾查看,他说得简洁明了:账你们清楚就行,我不看,这不是漠然,而是一种信任,也是一种自律,他始终认为,那是史沫特莱对中国人民的心意,不应被个人私用,他没有将这笔钱当作属于自己的“馈赠”,而是视为一种责任的延续。 彼时的朱德,生活清苦,他穿着打了补丁的旧棉衣,夏日里仍脚踏草鞋,饮食简单,以稀饭和咸菜为常,他的工资大多寄回四川老家,用以接济众多亲属,而他个人并无积蓄,他的稿费收入不过两万元,也全部上缴组织,他从不以为苦,反而常说,国家刚刚起步,我们这些老同志更应多做些事,不能只顾自己过好日子。 史沫特莱去世后,中国政府特派专人赴苏联,将她的骨灰迎回中国,安葬于北京八宝山革命公墓,她的墓碑上刻着八个字:“中国人民之友——史沫特莱”,字迹苍劲有力,正是朱德亲笔所题,他未曾出席安葬仪式,只在办公室静静站了一会儿,有人事后提起,他只是淡淡回应,那是她的选择,她是真心的。 那一代人,讲究信义,也讲究回报,他们的情谊不靠誓言维系,而是靠行动兑现,史沫特莱写下中国的苦难与希望,把稿费留给了中国人民;朱德接过这份信任,将资金化作书籍,播撒在科研机构之间,一位外国记者的稿酬,通过一位中国将军的双手,变成了照亮科研之路的灯塔,这不是传奇,而是一段真实发生过的历史。 朱德晚年时,曾问起当年那批书是否仍在使用,有人告诉他,有些已旧,有些仍在流传,他点了点头,没有多言,那一刻,他的沉默里藏着的,是对一个时代的深情凝望。 信息来源:青州党建 刘 建/口述 周海滨/整 理、《伟大的道路——朱德的生平和时代》一书的稿费